La mutualité chez Proudhon

La mutualité chez Proudhon

Alexis Dabin

L’idée de mutualité constitue l’un des traits spécifiques du socialisme de Proudhon. Ce texte a pour objectif de cerner le sens et la portée qu’il prête à cette formule d’organisation collective directement issue des pratiques autonomes du mouvement ouvrier. La mutualité y apparaît non pas seulement comme un outil de solidarité mais comme une réponse pratique aux spoliations inhérentes au capitalisme. Dans l’esprit de Proudhon, les associations ouvrières reposant sur la logique de la mutualité préfigurent un système économique et social fondamentalement différent du capitalisme1.

La mutualité dans le mouvement ouvrier

Les premières formes d’organisation mutuelliste remontent à la plus haute antiquité. Cette forme ancestrale de solidarité repose sur la mise en commun de moyens financiers que chaque membre verse périodiquement dans une caisse de solidarité. Grâce à cette caisse, les membres peuvent bénéficier d’aides en cas d’adversité : maladie, chômage, accidents de travail ou pour payer les frais de funérailles de l’un d’entre eux. En France, au début du XIXe siècle, les ouvriers de différents métiers ont repris cette forme d’organisation collective pour s’assurer une protection sociale minimale. Pour créer ces premières sociétés de secours, ils ont adapté aux temps nouveaux les principes de fonctionnement des caisses de solidarité des sociétés de compagnonnage de l’Ancien Régime. Malgré l’interdiction de toute forme d’organisation collective des ouvriers depuis la loi Le Chapelier adoptée en 1791, les sociétés de secours mutuels furent tolérées par les pouvoirs publics en raison des aides qu’elles permettaient de donner aux travailleurs en état de nécessité. Elles furent des foyers de contestation sociale. Nombre d’entre elles abritaient clandestinement des « sociétés de résistance » dont les luttes étaient financées grâce au même type de mécanisme de solidarité. Les sociétés de secours mutuels jouèrent ainsi un rôle déterminant dans la révolte des Canuts de 1831 et 1834. Les premières coopératives ouvrières sont issues en droite ligne des sociétés de secours mutuels. Elles reposent en effet sur la même idée de caisse commune, qui, dans les coopératives, permet aux ouvriers d’acquérir leurs propres outils de travail et de devenir ainsi leur propre patron. Dans la continuité des sociétés de secours mutuels, les coopératives ont d’emblée également adopté un principe de répartition égalitaire des bénéfices réalisés par l’entreprise dont les travailleurs sont les copropriétaires.

À l’origine, ces différentes formes d’associations étaient conçues comme de simples instruments de solidarité et de résistance utilisés pour faire face au développement du capitalisme dans cette première moitié du XIXe siècle. Un point de vue nouveau émergea avec la prolifération des associations. Les ouvriers, membres de ces associations, et de nombreux auteurs socialistes virent dans leur mode d’organisation non seulement des réponses concrètes à la misère et à l’exploitation des travailleurs mais aussi des alternatives au capitalisme.

Le socialisme de Proudhon, et c’est l’une de ses particularités, s’inscrit pleinement dans cette perspective. Proudhon, né en 1809, est un contemporain de cet essor d’un mouvement ouvrier organisé. Il est lui-même ouvrier de formation, ouvrier typographe pour être précis. Il a sans doute rencontré dans les années 1830 des acteurs des organisations mutuellistes lyonnaises. Dans son livre Naissance de l’anarchisme2, Pierre Ansart a mis en exergue les nombreuses corrélations entre les idées de Proudhon et ce mouvement ouvrier naissant. Cet enracinement de Proudhon dans ce qu’on peut appeler un « socialisme des ouvriers de métier3 » est essentiel pour saisir ses idées de réformes sociales. Dans son dernier ouvrage, rédigé peu avant sa mort en 1865, De la Capacité politique des classes ouvrières, Proudhon revendique explicitement cette inscription de sa pensée dans le prolongement des pratiques ouvrières. Refusant de recourir à l’autorité de l’État pour régler « la question sociale », Proudhon en appelle à l’auto-organisation des travailleurs. Selon lui, les institutions créées par les ouvriers constituent une première esquisse d’une véritable démocratie économique, basée sur des principes de justice sociale. À la différence des premiers socialistes, il affirme ainsi n’avoir ni recette ni système nouveau à proposer aux ouvriers. Son rôle, explique-t-il, se limite à dégager les « idées » en germe dans leurs pratiques, à en expliciter le sens et en montrer toute la portée en termes de transformation sociale.

Proudhon ne retient pourtant pas l’idée d’« association », ni celle d’ailleurs de coopération, pour définir les principes qu’il entend développer. Ses critiques sont même virulentes à l’égard du principe d’association qui suscitait alors une véritable ferveur au sein du mouvement ouvrier. Il voit en effet dans l’énoncé de ce principe par les ouvriers et les socialistes de son temps une résurgence du communisme qu’il réprouve totalement. Ce qui fait la spécificité des pratiques des ouvriers, ce n’est ni le travail en commun, ni la collectivisation des richesses mais la mutualité sur laquelle celles-ci se fondent selon lui.

Pour définir ce qu’il entend par la mutualité, Proudhon commence par en rappeler l’étymologie. La mutualité, dit-il, provient du terme latin « mutuum » qui signifie prêt à la consommation. Cette forme de prêt avait pour caractéristique d’être de courte durée et gratuit, c’est-à-dire sans paiement d’un intérêt. Dans un prêt à la consommation, l’objet prêté est consommé par l’emprunteur. Il doit donc restituer un bien d’une valeur équivalente. Si à un autre moment le prêteur devient lui-même un emprunteur, il y a alors une prestation mutuelle, un échange égal et réciproque. La mutualité désigne ainsi pour Proudhon un type particulier de rapport d’échange dans lequel il y a à la fois une réciprocité des engagements entre les parties prenantes et une stricte équivalence entre ce que les uns et les autres donnent et rendent, sans versement supplémentaire d’aucune sorte d’intérêts, loyers ou rentes. Le principe de la mutualité s’énonce en une simple formule qu’il répète à plusieurs reprises : « Service pour service, […], prêt pour prêt, assurance pour assurance, crédit pour crédit, caution pour caution, garantie pour garantie, etc. : telle est la loi », affirme-t-il4.

Dans sa définition de la mutualité, Proudhon insiste non pas sur la mise en commun de ressources et la solidarité qui en résulte mais sur les rapports d’égalité et de réciprocité qui se nouent au sein de ces associations. Les membres des sociétés de secours mutuels aident ainsi l’un d’entre eux parce que, réciproquement, ils seront secourus de la même façon s’ils se retrouvent dans une situation analogue. Dans cette même perspective, Proudhon met en valeur dans les coopératives ouvrières les relations d’échange égal et réciproque entre les travailleurs associés :

Il y a mutualité, en effet, quand, dans une industrie, tous les travailleurs, au lieu de travailler pour un entrepreneur qui les paye et garde leur produit, sont censés travailler les uns pour les autres, et concourent ainsi à un produit commun dont ils partagent le bénéfice.5

Parmi les associations qui se fondent sur la logique mutuelliste, Proudhon cite les assurances mutuelles, le crédit mutuel, les sociétés de secours mutuels, l’enseignement mutuel et les associations d’échange instaurant des garanties réciproques de débouché, d’échange, de travail, de bonne qualité et de juste prix des marchandises (autrement dit les coopératives de consommation6). Dans le prolongement de cette dynamique, Proudhon entend montrer comment cette logique de mutualité pourrait être systématisée à l’ensemble des rapports économiques et sociaux, de l’organisation du travail au commerce, au crédit, aux assurances, aux transports publics, jusqu’à l’impôt, la propriété et l’État.

Photographie Agence Meurisse, 26 mars 1905.

Photographie Agence Meurisse, 26 mars 1905.

Le socialisme de l’échange

Pour expliquer la manière dont Proudhon conçoit une transformation des rapports économiques par la mutualité, il est nécessaire de revenir brièvement aux principes fondamentaux de son socialisme qu’il énonce dès 1840 dans Qu’est-ce que la propriété ? À l’instar de Marx, Proudhon fonde ses analyses critiques du capitalisme sur le principe de la valeur travail tel qu’il a été mis en lumière par Adam Smith et David Ricardo. Le travail, affirment ces derniers, est la source de toutes les richesses disponibles dans la société. Proudhon dégage de cette affirmation une conséquence politique radicale. Si toutes les richesses sont produites par les travailleurs, il s’ensuit logiquement que l’intégralité des revenus provenant de leur travail doit leur revenir de plein droit. Le propriétaire des capitaux, n’ayant pas comme tel participé à la production des richesses, n’est pas fondé à s’approprier les bénéfices résultant du travail des seuls ouvriers. Les revenus que les propriétaires tirent de leurs capitaux sont dès lors extorqués aux travailleurs. De là sa fameuse formule : « La propriété, c’est le vol ». Elle doit se comprendre comme une condamnation de tous les mécanismes de rémunération de la propriété et du capital : intérêts, loyers, rentes, dividendes, etc. N’étant la contrepartie d’aucun travail, les revenus que les propriétaires obtiennent de la sorte sont illégitimes.

Proudhon a développé dans cette perspective une critique du salariat qui fera date. Le propriétaire-entrepreneur s’estime quitte envers ses ouvriers lorsqu’il leur a versé leur salaire. Or, explique-t-il, ce salaire ne rémunère que partiellement le travail réalisé par les ouvriers. L’entrepreneur ne tient pas compte de la plus-value résultant de leur travail collectif. En effet, la quantité de richesses qu’un groupe de travailleurs peut produire surpasse en effet l’addition de ce que chaque travailleur, considéré seul, serait capable de réaliser. L’individualisation du salaire permet à l’entrepreneur de s’approprier comme bénéfices le surplus de richesses résultant du mécanisme de la « force collective ».

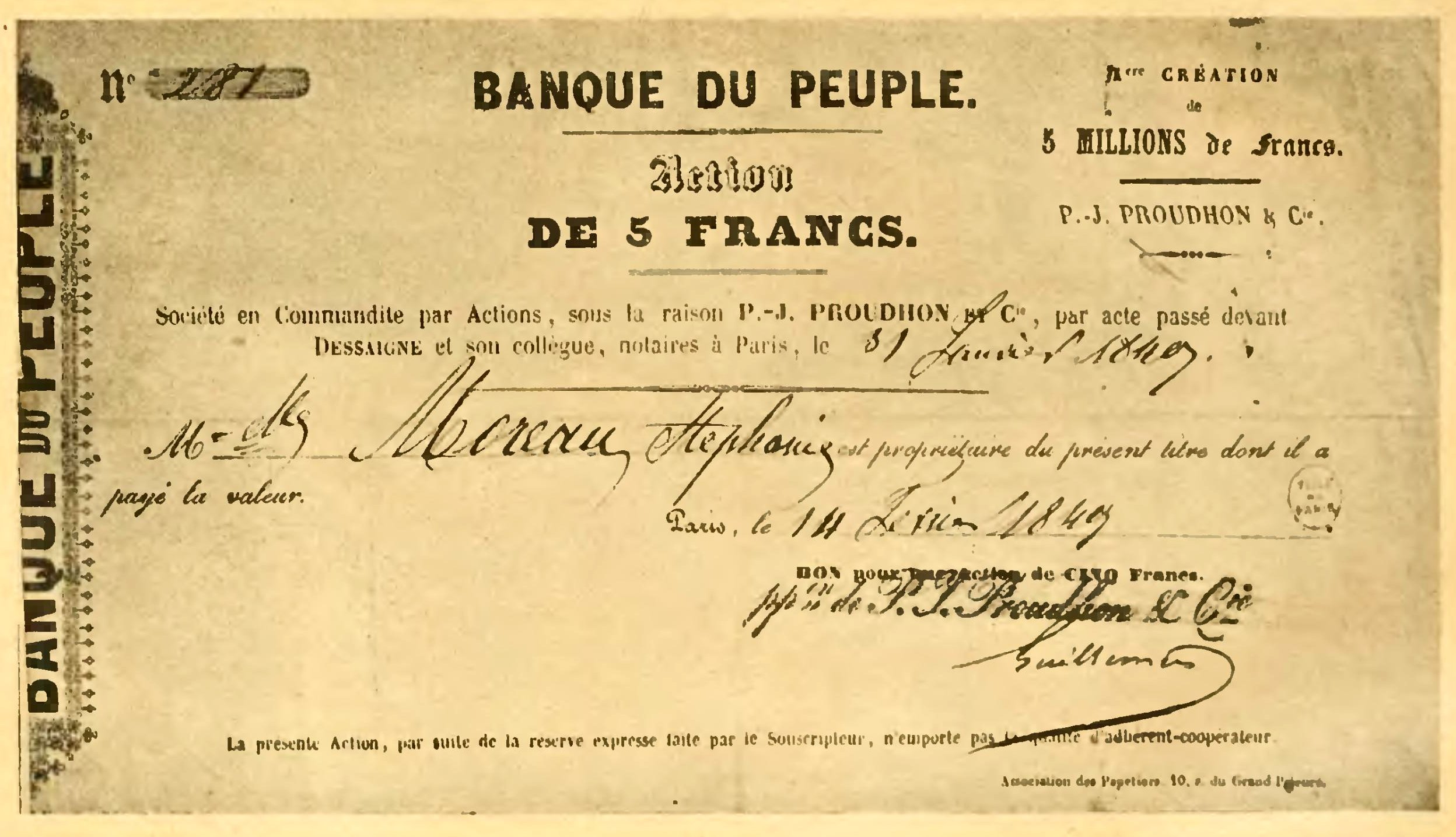

Les critiques du capitalisme de Proudhon ont exercé une indéniable influence sur le développement du socialisme. Il a systématisé les critiques éparses des premiers socialistes en les ramenant à une opposition radicale, sans compromis possible, entre le travail et le capital. Selon lui, le socialisme n’a d’autre sens que l’abolition complète et définitive de tous les mécanismes de spoliation des travailleurs. Formulé positivement, le socialisme a pour but de fonder un nouveau régime économique dans lequel les revenus de chacun seraient fonction uniquement du travail. C’est la condition sine qua non d’une répartition égalitaire des richesses dans la société. Si les critiques développées par Proudhon sont radicales, ses thèses s’accordent avec celles des principaux courants du socialisme. Mais il se démarque de la plupart d’entre eux par les moyens d’action qu’il préconise et par son refus catégorique de toute forme de communisme auquel pourtant sa théorie de la force collective pourrait aboutir. Dans ses premiers ouvrages, Proudhon demeure cependant encore vague sur cette question des moyens à mettre en œuvre pour se défaire du capitalisme. Ce n’est qu’en 1848, avec la publication de plusieurs brochures et articles sur l’organisation du crédit mutuel et gratuit et la création dans la foulée de la « Banque du Peuple », que Proudhon explicitera ses propres idées de réformes économiques sociales. La mutualité en constitue la clé de voûte et c’est la raison pour laquelle son socialisme peut être défini comme un « socialisme de l’échange »

Cette expression, « socialisme de l’échange », doit s’entendre par opposition au « socialisme de la production » qui caractérise la majorité des courants du socialisme, notamment le marxisme. Dans les analyses du socialisme de la production, l’attention porte avant tout sur les conditions de production des richesses, le développement des techniques et les gains de productivité qu’elles génèrent, les conditions de travail des ouvriers et évidemment la question des salaires. Au contraire, ce qui ressort d’abord des recherches menées par Proudhon sur le régime économique qui se met en place avec la Révolution industrielle est la démultiplication des échanges économiques, l’apparition de nouveaux moyens de transport, la fonction désormais centrale du crédit et de la finance, le développement du commerce et l’imbrication de toutes les activités économiques que tous ces échanges engendrent.

Le déplacement que Proudhon opère en focalisant l’attention sur les échanges lui permet d’élargir ses analyses à l’ensemble des processus de spoliation à l’œuvre dans le capitalisme. Les propriétaires-capitalistes ne s’approprient pas seulement indûment les richesses produites par les travailleurs lorsqu’ils les rémunèrent mais aussi quand ils exigent des intérêts sur les crédits qu’ils octroient, des loyers pour les logements qu’ils louent, des fermages sur les terres que les paysans cultivent, et, enfin, lorsqu’ils gonflent artificiellement les prix des marchandises. Dans les analyses développées par Proudhon, les travailleurs apparaissent ainsi doublement spoliés : dans les revenus qu’ils perçoivent pour leur travail d’une part, et dans l’ensemble des dépenses auxquelles ils doivent faire face d’autre part.

La problématique du crédit occupe une place prépondérante dans l’économie politique de Proudhon. Il récuse l’hypothèse d’une prétendue productivité du capital défendue par de nombreux économistes pour justifier le paiement d’un intérêt. Il est faux de prétendre qu’en prêtant son argent, en l’investissant dans une entreprise, le propriétaire fournit un service analogue à un travail donnant droit à une rémunération. Non seulement cette fiction est trompeuse mais elle constitue également l’une des principales causes des inégalités sociales. Une société qui tolère la pratique du prêt à intérêt est nécessairement divisée en deux classes opposées, l’une qui travaille et l’autre qui vit de ses intérêts et s’enrichit sur le dos des travailleurs. Les richesses sont toutes produites par le travail. Dès lors, celles qui s’accumulent dans les mains des capitalistes grâce au prêt à intérêt et ses avatars proviennent nécessairement des poches de ceux qui travaillent.

Le paiement des intérêts est l’une des principales causes de la cherté des biens et des services. Lorsqu’une entreprise emprunte de l’argent, elle en répercute forcément le coût dans les prix des marchandises qu’elle produit pour pouvoir rembourser son créancier. Au final, ce sont donc les consommateurs qui paient ces intérêts. Cette cherté des marchandises résulte également des diverses manœuvres des intermédiaires commerciaux qui prélèvent des profits sans commune mesure avec le travail qu’ils ont fourni. Outre les frais de fabrication, dit à ce propos Proudhon, le prix des produits est augmenté d’une foule de frais : « intérêt des capitaux », « appointements du personnel », « exagération des loyers et fermages », « énormité des frais généraux et faux frais », enfin « tout ce que prélèvent le monopole, la spéculation agioteuse et le parasitisme sous toutes ses formes7 ». « Ce qui est vendu au consommateur 10 francs par les intermédiaires, spéculateurs et parasites, a coûté 3 francs à la fabrication8 ! » Et ces consommateurs, ce sont les producteurs eux-mêmes.

Dans le cadre de ses recherches sur le crédit et le commerce, Proudhon met au point une grille d’analyse de type comptable qui permettra à la fois de mettre en exergue les « erreurs de compte » du capitalisme et d’indiquer une voie alternative à celui-ci.

Remarquez, fait-il d’abord observer, que toutes les opérations de l’économie roulent sur deux termes antithétiques : ouvriers-patrons, vendeurs-acheteurs, créanciers-débiteurs, circulateurs-escompteurs, etc. C’est un dualisme perpétuel, systématique, entraînant une équation inévitable.9

Toutes les opérations économiques peuvent être considérées comme des échanges. Et elles ont toutes pour objet des produits du travail. Or, lorsqu’on envisage à travers ce prisme de lecture les relations d’échange dans le capitalisme, celles-ci apparaissent systématiquement déséquilibrées. Il y a déséquilibre entre ce que le créancier a prêté et ce que son débiteur doit lui rembourser en raison du paiement de l’intérêt. Il y a déséquilibre entre le prix auquel le producteur vend ses marchandises et le prix auquel ce même producteur, agissant en tant que consommateur cette fois, achète des marchandises identiques dans le commerce. Il y a déséquilibre enfin entre les richesses produites par les travailleurs et les salaires qu’ils obtiennent en contrepartie.

Formulé en ces termes, le problème revient à déterminer les conditions d’un équilibre entre ce que les uns et les autres donnent et reçoivent dans toutes ces différentes formes d’échange. Pour mettre fin aux spoliations que les travailleurs subissent de toutes parts, il faut donc égaliser les échanges, c’est-à-dire appliquer de manière systématique la formule de la mutualité dans toutes les transactions économiques.

Cette idée de « l’égal-échange » autre terme utilisé par Proudhon pour désigner la mutualité, suppose la possibilité d’une mesure précise de la valeur des biens et services échangés. Mais, aux dires de la majorité des économistes, un tel critère n’existe pas. Les produits et services sont incommensurables. C’est la raison pour laquelle il faut nécessairement s’en remettre à la loi de l’offre et de la demande pour la fixation des prix. Pour Proudhon, pareille thèse sert de prétexte à toutes les spoliations. Une mesure de la valeur des marchandises est parfaitement réalisable à ses yeux et c’est encore le travail qui la rend possible. Pour mesurer la valeur respective de deux biens ou services, aussi dissemblables soient-ils, la seule manière de procéder avec objectivité est de comparer le temps de travail nécessaire à leur réalisation. Ce principe a pour corollaire nécessaire la thèse selon laquelle tous les métiers exercés dans la société sont d’égale importance. La journée de travail des uns équivaut, a priori, à celle des autres, que ceux-ci soient des manœuvres, des chefs d’entreprise, des artistes ou des ministres. En quelques formules lapidaires, Proudhon résume les principes qui découlent de cette thèse sur la valeur travail comme critère des échanges :

L’utilité [d’un bien ou d’un service] vaut l’utilité [d’un autre] ; la fonction vaut la fonction ; le service paye le service ; la journée de travail balance la journée de travail. Et tout produit sera payé par le produit qui aura coûté même somme de peines et de frais.10

Le modèle économique qui se dégage des principes énoncés par Proudhon pourrait être rapproché de la pratique des systèmes d’échange locaux actuels. On y retrouve en effet, dans leur mode de fonctionnement, la conjonction des deux principes, la valeur travail et la mutualité dans les échanges, sur lesquels Proudhon fonde ses différents projets de réforme sociale et économique.

La socialisation des instruments d’échange

Comment pratiquement opérer cette transition vers une économie de l’égal-échange ? La création de coopératives de production constitue un premier pas dans cette direction. Au plan des principes, celles-ci donnent en effet une traduction concrète à l’idée selon lequel les travailleurs doivent disposer de l’intégralité des fruits de leur travail. Proudhon n’hésite pas à dire que ces associations sont appelées à l’avenir à « remplacer les Sociétés anonymes actuelles11 ». Néanmoins, il se montre également circonspect face à l’engouement des ouvriers à l’égard du mouvement coopératif naissant. Nombre de coopératives ont fait faillite, du fait de l’inexpérience des ouvriers en matière de gestion d’entreprise, et bien souvent aussi en raison des utopies communautaires que certains travailleurs cherchaient à réaliser dans ces associations12. À ses yeux, les ouvriers se leurrent également lorsqu’ils s’imaginent qu’en devenant eux-mêmes propriétaires de leur entreprise, ils pourront empocher d’importants bénéfices. Mais ses réserves s’expliquent avant tout par le fait que les coopératives de production laissent entière la question des spoliations dans les échanges. Proudhon voit dans la transformation des conditions des échanges un levier autrement plus efficace pour répondre aux exigences des travailleurs.

Établir la justice dans l’échange, régulariser la circulation, dit-il, ce sera tout à la fois régulariser la consommation et la production, et transformer le salariat et la propriété.13

En orientant ses propositions de réformes économiques sur les échanges et non pas sur les conditions de production des richesses, Proudhon opère un déplacement dans les enjeux des luttes sociales. Il y a en effet deux grands types de moyens pour améliorer la condition des travailleurs : soit augmenter leurs salaires ; soit réduire les prix qu’ils ont à payer pour emprunter, cultiver des terres, se loger et acheter les marchandises dont ils ont besoin. Le résultat revient finalement au même : une diminution des prix réduit leurs dépenses et donc accroît le pouvoir d’achat des consommateurs et les revenus à leur disposition. Si l’objectif poursuivi est identique, les moyens d’action pour y parvenir sont différents. Au XIXe siècle, avec le développement de la Révolution industrielle, le processus de prolétarisation des ouvriers et l’extension du régime du salariat, la question de la rémunération des travailleurs est devenue centrale dans les luttes sociales. Mais dans l’histoire sociale, il existe une autre tradition de luttes, tout aussi riche, contre la vie chère, la spéculation sur le prix des denrées, les usuriers, etc. Le socialisme de Proudhon s’inscrit indéniablement dans la continuité de cette seconde tradition de luttes sociales.

L’objectif poursuivi par Proudhon dans ses différentes propositions pratiques est de parvenir à une réduction systématique des prix de tous les produits et des services échangés. Il s’agit, dit-il, de créer « le bon marché14 ». Les prix doivent être déterminés uniquement par ce que le travail a coûté, ce que les travailleurs nomment « le prix de revient », à l’exclusion donc de tous les frais engendrés par la rémunération du capital et la spéculation agioteuse. Proudhon précise à ce propos ce qui entre légitimement dans la composition des prix : le salaire des travailleurs mais aussi toutes les dépenses nécessaires à la production et à la commercialisation d’un bien ou d’un service : achat des matières premières, amortissement des outils, frais de fonctionnement de l’entreprise, frais de transport, sans oublier la rémunération du commerçant. Selon lui, une économie dans laquelle les échanges s’effectueraient à prix de revient serait de facto une économie qui repose sur le principe de la valeur travail15. Les prix y seraient seulement déterminés par la quantité de travail nécessaire à la production des marchandises et les dépenses que celle-ci a nécessitées (les prix de ces dépenses étant eux aussi déterminés en dernière instance par le travail).

Cet objectif d’une réduction systématique des prix fait directement écho aux pratiques des coopératives de consommation. Encore rudimentaires lorsque Proudhon énonce ses propositions pratiques, il n’en a pas moins observé de près la manière dont elles procèdent pour procurer à leurs membres des marchandises à bon marché16. Toute la difficulté de cette « organisation du bon marché17 » est d’offrir aux producteurs et aux commerçants des contreparties suffisantes pour qu’ils consentent à réduire leurs prix. En une brève synthèse des pratiques qu’il a étudiées, Proudhon expose trois types de réponse possible : soit les consommateurs accordent au commerçant une prime ou un salaire fixe en contrepartie de la ristourne qu’il leur assure, soit ils se groupent pour lui assurer des ventes suffisamment importantes pour lui assurer un revenu, soit enfin, si ces consommateurs sont en même temps des producteurs, ils lui garantissent la réciprocité du bon marché pour ses propres achats18. Cette dernière solution correspond précisément au type d’organisation mutuelliste que Proudhon a cherché à mettre sur pied.

Parmi les nombreux exemples d’organisation mutuelliste, la Banque du Peuple que Proudhon a tenté de fonder durant la Révolution de 1848 est le plus significatif. La Banque du Peuple se voulait être une alternative, non seulement aux banques et aux organismes de crédit, mais aussi aux circuits commerciaux existants. Proudhon ambitionnait de créer un instrument d’échange au service des travailleurs et des associations ouvrières. Celui-ci leur permettrait de financer leurs activités à des taux proches de la gratuité, et d’organiser des relations d’échange mutuel entre eux afin de ne plus dépendre des intermédiaires marchands. Pour de nombreux ouvriers qui ont adhéré à ce projet, la Banque du Peuple permettait de résoudre les principales difficultés auxquelles les coopératives ouvrières étaient confrontées : réunir des capitaux en suffisance pour financer les coopératives et trouver des débouchés commerciaux pour écouler leur production.

Le fonctionnement de la Banque du Peuple s’appuie sur l’idée selon laquelle le crédit est un simple échange de produits du travail. Les banques et les organismes de crédit ne jouent de ce point de vue qu’un simple rôle d’intermédiaire dans les échanges, mais un intermédiaire coûteux dont Proudhon cherche les moyens de se défaire. Pour y parvenir, il faudrait que les travailleurs puissent, directement, entrer en relation les uns avec les autres. Les travailleurs ayant besoin d’un crédit pour acheter telle ou telle marchandise l’achèteraient à crédit à son producteur, en signant une simple reconnaissance de dette. La Banque du Peuple se propose de remplir ce rôle en mettant en relation d’échange producteurs et consommateurs, prêteurs et emprunteurs. Pour ce faire, elle collecte toutes les informations nécessaires sur les producteurs – les produits ou les services qu’ils offrent, l’état de leurs affaires, l’importance de leur production – mais également sur leurs besoins en tant que consommateurs. Elle se charge ensuite d’organiser les transactions financières entre eux. La Banque du Peuple émet à cette fin sa propre monnaie, appelée « bon de circulation ». La particularité de cette monnaie est d’avoir pour contrepartie, non pas l’argent ou l’or comme dans les banques classiques de l’époque, mais des marchandises. Ce système monétaire, explique Proudhon, fait ainsi de « chaque marchandise une monnaie courante19 ». Cette monnaie sert autant à régler les transactions entre les membres de la Banque qu’aux opérations de crédit proprement dites. Les crédits sont accordés aux producteurs qui lui en font la demande sur base des commandes qu’ils ont obtenues auprès d’autres producteurs. En définitive, dans ce système de crédit, ce sont les producteurs eux-mêmes qui se font mutuellement crédit, la Banque du peuple n’étant qu’un outil pour faciliter leurs échanges. Et à la différence des banques ordinaires, ils ne se prêtent pas de l’argent mais seulement les produits de leur travail.

La possibilité d’une gratuité du crédit et d’une réduction des prix qu’ambitionnait de réaliser la Banque du Peuple s’appuie sur le fait que chacun des membres de la Banque y agit à la fois comme un producteur et un consommateur, mais aussi comme un prêteur et un emprunteur. Ce principe, qu’on nomme aujourd’hui dans l’économie sociale « le principe de la double qualité », est omniprésent dans les textes de Proudhon relatifs à la mutualité et constitue le trait spécifique des organisations mutuellistes. Dans la logique de la réciprocité que ce principe entraîne, le paiement d’un intérêt apparaît comme un non-sens. Ce que d’un côté je gagne grâce aux intérêts que me verse mon débiteur, je le perds de l’autre lorsque je suis moi-même amené à emprunter. En adhérant à la Banque du Peuple, les membres renoncent à exiger un intérêt lors de leurs opérations de crédit mutuel. L’idée d’une réduction des prix et d’une réciprocité du bon marché se fonde sur la même logique. Les producteurs consentent à réduire leurs marges de profit sur les prix des produits parce qu’ils bénéficient de la réciproque dans la Banque du Peuple en tant qu’ils sont aussi des consommateurs.

Ce qui distingue la nouvelle société de l’ancienne, et qui fait l’objet de la Révolution c’est que, jusqu’à présent, autre a été le capitaliste, autre le travailleur ; autre le producteur, et autre le consommateur ; autre le sujet, et autre le souverain ; autre le créancier enfin, autre le débiteur.20

À l’avenir, poursuit-il, « ces qualités différentes doivent se rencontrer égales, inséparables, fondues ensemble, dans chaque citoyen, dans chaque individu21 ». Dans la logique individualiste propre au capitalisme, chacun s’efforce de gagner toujours plus, sans souci pour ce qui peut en résulter pour les autres et le reste de la société. Le prêt à intérêt et les différents mécanismes de rémunération des propriétaires y apparaissent comme parfaitement légitimes parce que conformes à cette conception de l’individu égoïste, seul au monde. Il est dès lors inéluctable que, dans cette logique, les intérêts des uns et des autres soient en constante opposition. La logique de la mutualité est tout autre. Elle tient compte simultanément des intérêts des uns et des autres, considérant chacun sous les différentes casquettes qu’ils endossent tour à tour. La question fondamentale consiste dès lors à trouver une combinaison qui rende les interactions entre tous mutuellement avantageuses. Cette formule est, pour Proudhon, celle de l’égalité et de la réciprocité dans les échanges, qui, au plan économique, est la traduction exacte de l’exigence de justice. C’est en effet selon lui cette justice, qu’il définit comme une exigence de respect égal et réciproque, que les ouvriers cherchent en définitive à réaliser dans leurs associations. Une conception nouvelle de la société s’y esquisse. Celle-ci se présente comme

un système d’équilibrations entre forces libres, dans lequel chacune est assurée de jouir des mêmes droits à la condition de remplir les mêmes devoirs, d’obtenir les mêmes avantages en échange des mêmes services, système par conséquent essentiellement égalitaire et libéral, qui exclut toute acception de fortunes, de rang et de classes.22

Alexis Dabin

-

Initialement, cet article a été rédigé pour un colloque organisé en septembre 2020 par l’Association Charles Gide sur le thème « Coopération(s) ». ↩

-

P. Ansart, Naissance de l’anarchisme, Presses universitaires de France, 1970. ↩

-

B. H. Moss, « Aux origines du mouvement ouvrier français », Annales littéraires de l’université de Besançon, 1985. ↩

-

P.-J. Proudhon, De la capacité politique des classes ouvrières [1865], Le Monde Libertaire, 1977, p. 86-87. ↩

-

P.-J. Proudhon, Manuel du Spéculateur à la Bourse, Garnier, 1857, p. 482. ↩

-

De la capacité politique des classes ouvrières, p. 87. ↩

-

P.-J. Proudhon, Société de l’Exposition perpétuelle, Lacroix, 1866, p. 294. ↩

-

Ibid., p. 301. ↩

-

P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Église [1858], Marcel Rivière, 1931, II, p. 81. ↩

-

De la capacité politique des classes ouvrières, p. 112. ↩

-

Manuel du spéculateur, p. 481-482. ↩

-

Proudhon, aidé par son collaborateur Duchêne, a étudié de près les coopératives de son temps pour rédiger son Manuel du spéculateur à la Bourse. ↩

-

Carnets, cité in C. Ferraton, Associations et coopératives, Erès, 2007, p. 81. ↩

-

P.-J. Proudhon, Solution du problème social [1848], Lacroix, 1868, p. 111. ↩

-

« Un pays où les choses ne se donneraient que pour ce qu’elles valent, sans recherche d’agio, aurait résolu le double problème de la valeur et de l’égalité » (Capacité politique, p. 103). ↩

-

Voir à ce sujet son Manuel du spéculateur et Idée générale de la Révolution. ↩

-

P.-J. Proudhon, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle [1851], Groupe Fresnes-Antony de la Fédération Anarchiste, 1979, p. 187. ↩

-

Ibid., p. 192-193. ↩

-

Solution du Problème social, p. 121. ↩

-

P.-J. Proudhon, Mélanges – Articles de journaux [1848-1852], Lacroix, 1868, II, p. 40. ↩

-

Ibid. ↩

-

De la capacité politique des classes ouvrières, p. 86. ↩