Les livres, les revues, etc.

Les livres, les revues, etc.

Martine Storti, Pour un féminisme universel. Seuil, 2020.

Voilà un livre petit par sa taille (105 p.) mais essentiel par son contenu, en ce qu’il fait le point sur les confusions et amalgames qui traversent le(s) féminismes aujourd’hui, et s’essaie à tracer les pistes d’un féminisme ouvert, universel.

Certes, dit M. Storti, des divergences ont toujours existé au sein du mouvement féministe, mais ce qui se passe aujourd’hui est parfois proche du détournement voire de l’abandon du féminisme, sous couvert des « néo-féminismes » actuels (terme du reste, qu’elle récuse, car il amalgame tout et est disqualifiant).

Et c’est cette triste impression que le féminisme est pris en otage, qui nourrit son geste critique, questionnant la supposée « radicalité » de l’intersectionnalité, les paradoxes du féminisme décolonial, l’instrumentalisation du féminisme par les identitaires, extrême-droitiers ou nationaux-républicains, pour esquisser à la fin les voies d’un féminisme universel, à la fois héritier et créateur.

Certes, l’intersectionnalié et la pensée décoloniale revêtent, à première vue, une incontestable séduction (qui serait contre le fait de croiser les multiples systèmes de domination, capitaliste, patriarcal, colonial et raciste, pour mieux les comprendre et lutter contre l’oppression ?), mais ce livre montre comment elles sont devenues le nouveau « politiquement correct » (dans les mondes universitaire et militant), fonctionnant comme un manuel de bien-pensance, et pire, s’imposant comme la nouvelle norme de pensée, instaurant ses interdits et ses exclusions. En effet, très vite la question de la race est devenue première dans le courant intersectionnel, tandis que le colonialisme était analysé comme intrinsèque à la modernité occidentale, ces deux phénomènes convergeant vers la fabrication d’une nouvelle notion, celle de « féminisme blanc ». Et c’est à la déconstruction de cette nouvelle doxa que M. Storti se livre, rappelant que le féminisme des années 1970 n’a pas occulté la dimension raciale, que cette notion de féminisme blanc est construite à coup d’omissions, et que réduire le féminisme à n’être qu’une des composantes d’une modernité occidentale colonisatrice, revient à le rendre suspect, à occulter les actions et les luttes, et finalement à le nier en tant que tel. Et l’un des aspects importants de ce travail est de rappeler, en restituant le contexte de l’époque et les multiples exemples de luttes, tout ce que ce procès en « blanchité » contient d’oubli et d’aveuglement. Elle précise aussi comment, sous l’influence du PIR (Parti des Indigènes de la République), les comportements sexistes des hommes des communautés dites « racisées » sont passés sous silence, la priorité donnée à l’identité contre l’égalité revenant à secondariser, voire à occulter, les droits des femmes.

À côté de ces prétendues radicalités qui se sont muées en régression pour les femmes, on trouve encore des « féministes marxistes » qui ramènent le patriarcat au capitalisme, la lutte contre le second étant alors prioritaire, et le sexisme déclaré soluble dans l’anti-capitalisme. Or dit-elle, il y a un marché pour le hidjab comme pour le string !

Mais le problème de fond, bien montré ici, est qu’aujourd’hui, l’émancipation des femmes cède le pas à l’antiracisme. Or, on ne le répétera jamais assez, les premières victimes de cette confusion, ce sont les femmes d’origine immigrée et les femmes qui vivent dans des pays de culture traditionnelle ; pensons aux Iraniennes ou aux Pakistanaises, qui payent de leur liberté, et parfois de leur vie, leurs actions contre le port du voile ou le code d’honneur.

Et à côté de cela, M. Storti pointe la façon éhontée dont les courants identitaires et nationaux républicains prétendent se présenter comme les chantres du féminisme, au nom des « valeurs occidentales », de la liberté et d’une égalité des sexes dont on n’avait pas remarqué jusque-là qu’elles les intéressaient, alors qu’aujourd’hui ils l’instrumentalisent comme outil contre les musulmans, et en font un alibi pour légitimer leur racisme. Les mêmes donc qui qualifiaient les féministes dans les années 70 d’« hystériques » et de « mal baisées », se font les défenseurs d’un féminisme relu selon leurs besoins du moment. Et enfin, dans ces « néo-féminismes » M. Storti pointe le « féminisme intégral », qui revendique le retour à la « vraie nature » des femmes, épouses et mères dans une stricte conception catholique traditionnelle.

Mais pour sortir de ces dogmatismes qui assimilent féminisme à blanc, bourgeois, colonial, etc., il ne suffit pas de réfuter ces caricatures. M. Storti propose donc de tracer un chemin dans le sillage d’un féminisme héritier des valeurs des Lumières, mais qui prenne en compte les nouvelles données liées aux questions actuelles, et donc un féminisme aussi à inventer, mais à l’écart des écueils longuement analysés. Soucieuse de se situer en dehors de ce qu’elle considère comme des instrumentalisations du féminisme, elle propose trois pistes : l’irréductibilité de la lutte pour la libération des femmes (ne jamais secondariser la lutte spécifique des femmes par rapport aux luttes contre le capitalisme ou le racisme), le refus net de la penser en termes d’identité, et l’affirmation d’un féminisme universel.

Ce féminisme universel n’impose pas UN modèle de libération, ni UNE voie univoque d’émancipation. Il nous faut, dit-elle, penser un universel qui détient des fécondités, qui ouvre des possibilités. Les luttes sont toujours localisées, et les « objets » de lutte peuvent varier selon les lieux et les époques, mais l’objectif est toujours l’émancipation obtenue par la lutte. C’est là que se construit l’universel, dans des combats qui n’ont ni patrie ni identité. Mais les femmes ont quelque chose en commun, et cet universel à construire, c’est notre horizon.

Le féminisme est toujours inachevé.

Monique Rouillé-Boireau

Revue Casse-rôles

La revue trimestrielle colorée qui casse les rôles de Madame et de Monsieur poursuit vaillamment son chemin. Des dossiers, des articles divers, des contributions variées, des images, « pour tout public », déclare sa rédaction. Contrairement à ce que j’ai écrit dans le numéro 44 de Réfractions, la revue n’émane pas de la Fédération anarchiste française, elle est ouverte à toutes et tous, les articles proviennent de sources multiples. Et tout cela à prix libre.

Le numéro 15, février-avril 2021, contient un riche dossier sur le corps : « Habits, poids, poils, rides, etc. », avec une copieuse sélection de livres qui peuvent encourager à s’engager, à témoigner, à militer ; un historique des féminismes de 1789 à nos jours ; et, comme souvent hélas, des témoignages terribles sur des viols impunis. Le prochain dossier nous parlera des femmes pendant la Commune de Paris.

On peut s’abonner en écrivant à l'adresse casse-roles@outlook.fr et trouver tous les numéros en ligne, http://casse-roles.revolublog.com/. Bonne bise, bon vent !

Marianne Enckell

Tumultes, no 55, 2020 : « La promesse d’un monde. Pour Étienne Tassin ».

Ce numéro de la revue Tumultes est consacré à Étienne Tassin, trop tôt décédé en janvier 2018. Il rend hommage à ce philosophe dont le travail a toujours été inspiré par le « souci du monde ». La belle présentation de Martine Leibovici restitue au plus près ce que furent et l’homme et l’œuvre, inséparables tant, dans son mode de vie, Étienne Tassin faisait partager son amour de la philosophie. Son projet dit-elle, a été de « lier le déploiement d’une phénoménologie de l’action à la réélaboration du concept de monde comme horizon de sens de l’agir politique ». Et dans le sillage de Miguel Abensour, « il articule la notion d’utopie, le désir du tout autre, au monde commun d’inspiration arendtienne ». Pour lui, la réalité d’une action ne résidait pas dans son succès, mais dans son inscription dans une histoire, advenue ou pas. Et à partir de ses réflexions (et engagements) sur les migrations, les migrants, il a cherché à penser une « politique cosmo-politique » soucieuse de la possibilité d’un monde commun. Une de ces dernières interventions se concluait par ce souhait : « Ne jamais céder sur son désir ».

Monique Rouillé-Boireau

Frans Masereel

Frans Masereel

B. Şoreş, Plaidoyer pour le Rojava. Réflexions d’un internationaliste sur les aléas d’une révolution. Acratie, 2019.

Les ouvrages sur le Rojava se multiplient mais ils n’ont pas tous la même teneur et la même profondeur, tantôt rédigés par des universitaires dont les descriptions peuvent être fouillées mais manquent de vécu, tantôt écrits par des combattants qui témoignent de leur expérience sans verser dans des analyses plus larges. Ce livre a le mérite de conjuguer les deux approches. Dans toute une série de chapitres qui sont autant de textes écrits à des moments différents et homogénéisés a posteriori à l’occasion de leur édition, l’auteur aborde de multiples facettes de la révolution au Rojava et n’hésite pas à aborder les sujets controversés. Est-ce que les YPG sont des alliés de l’impérialisme américain ? Est-ce un mouvement dictatorial ? Est-il coupable de crimes de guerre ? Est-ce que les volontaires internationaux comptaient des individus d’extrême droite ? Autant de points auxquels l’auteur répond à la fois en fonction de sources disponibles mais aussi de témoignages, dont le sien, qui n’ont pas nécessairement fait l’objet de relais médiatiques. Ces questions s’inscrivent d’autre part dans une vaste analyse politique et géopolitique qui met en perspective les différents enjeux afférents à la situation des kurdes syriens au Rojava.

En termes géopolitiques, l’auteur souligne la complexité des alliances et le revirement généralisé des différents acteurs étatiques tout au long du conflit. Il n’y a guère que l’Iran qui a maintenu une ligne de soutien constant au régime syrien de Bachar El Assad. Dans cette situation chaotique évoluant sans cesse, les YPG (acronyme kurde des Unités de protection du peuple) ont tenté de maintenir un équilibre subtil pour préserver leur raison d’être (p. 27-28). Les rares alliances qui ont pu avoir lieu avec le régime de Bachar ne furent que tactiques et non stratégiques, contrairement à ce que certains prétendent en défense des forces de l’ASL (Armée Syrienne Libre) composées en majorité d’éléments islamistes (p. 41). Est-ce que le Rojava est une dictature travestie ? L’auteur pour aborder ce point se penche sur une accusation récurrente et emblématique, qui voudrait que le PDK-S (Parti démocratique du Kurdistan de Syrie) soit l’objet de persécutions récurrentes de la part des YPG. Le PDK-S est le plus vieux parti politique kurde de Syrie, fondé en 1957, et opposant historique du PYD (Parti de l’union démocratique, proche du PKK et moteur de la révolution). Leur divergence principale tient à leurs conceptions différentes de la stratégie : les premiers considèrent qu’il faut s’allier avec les forces réactionnaires et religieuses pour combattre Bachar El Assad, tandis que les seconds refusent. L’auteur admet que le PDK-S ait pu faire l’objet de répression mais rappelle que la Charte du Rojava adoptée en 2014 assure la liberté d’expression et la reconnaissance de toute organisation politique à la condition qu’elle signe la charte en question, chose que le PDK-S n’a pas faite. Des erreurs ont donc pu être commises mais elles sont à restituer dans un contexte : celui d’une guerre où à quelques kilomètres d’un territoire où sont organisées des élections pluralistes, des jihadistes imposent par les armes la loi de Dieu (p. 66).

Dessin anonyme, Sierre, 1985.

Dessin anonyme, Sierre, 1985.

À plusieurs reprises, l’auteur met en garde les occidentaux qui voudraient calquer leur modèle ou leur idéal sur une situation, un peuple et une culture dont l’histoire est bien différente de la leur. Il évoque notamment ce reproche qui a pu être fait de la part de certains universitaires aux YPG considérés comme réactionnaires parce qu’ils n’avaient pas intégré de brigade pour les non-binaires ou les transsexuels (p. 103). Certaines incompréhensions ont ainsi pu exister entre les Kurdes et les volontaires internationaux dont certains se faisant une idée préconçue du Rojava et de la guerre. Les volontaires en question, relativement peu nombreux (environ un millier, à comparer aux 35 000 brigadistes de la guerre d’Espagne) constituaient une masse très hétérogène : certains très politisés, d’autres pas du tout, certains ayant fait l’armée, d’autres n’ayant jamais touché une arme. L’auteur évoque par ailleurs la vie de certains de ces combattants tombés « en martyr », expression sur laquelle il revient longuement là encore pour dissiper quelques malentendus (p. 202-203). Cette période des volontaires combattants est toutefois largement révolue : les territoires pacifiés laissent désormais la place à une autre population de volontaires désireux de participer à la reconstruction (p.178). L’ouvrage se clôt sur une vaste réflexion d’ordre politique et militaire : le confédéralisme démocratique issu des thèses de Murray Bookchin est loin d’être aussi réalisé que certains veulent bien le croire, mais il n’en demeure pas moins que certains germes ne demandent qu’à se développer. Quant à l’armée, elle est en effet structurée et n’a que peu de choses à voir avec les milices anarchistes de la guerre d’Espagne : peut-être est-ce aussi une raison des victoires des YPG ajoute l’auteur qui évoque néanmoins l’Hommage à la Catalogne de George Orwell comme un ouvrage auquel il n’a cessé de penser lors de son engagement. Le Rojava n’est certes pas une expérience susceptible d’être dupliquée en Occident, mais elle renvoie à des questionnements qui ont inéluctablement lieu lors de toute guerre révolutionnaire, et ce n’est pas le moindre des mérites de l’auteur de les avoir clairement exposés dans cet ouvrage sans y apporter de réponse dogmatique.

Édouard Jourdain

Pierre Bance, La Fascinante Démocratie du Rojava, Le Contrat social de la Fédération de la Syrie du Nord. Noir & Rouge éditions, 2020, 606 p.

Si les gens ordinaires adhèrent facilement aux idées toutes faites sur l’anarchisme – et particulièrement quand il s’agit de violence –, pour autant, nous, les anarchistes, ne sommes pas à l’abri de réserves diverses devant un présent qui est proche de nos pratiques ; la pensée semble alors arrêtée, l’imaginaire bloqué par tout ce qui n’est pas notre savoir historique et idéologique.

Seules les forces nouvelles de l’évolution – et quelques surprises événementielles – pourront être à même d’ouvrir des portes libertaires.

Il est dit, en avant-propos, que ce livre – complexe, juridiquement très détaillé, soucieux de nuances, et qui s’appuie sur des sources écrites abondamment citées et complétées par des informations orales – n’est pas un reportage sur le terrain, mais un essai sur les idées politiques et les institutions d’une société en construction et en perpétuelle mutation ; expérience qui se déroule sur des territoires ravagés par la guerre, trahis par la Russie, par les États-Unis et les pays occidentaux, envahis par l’armée turque, surveillés par Assad et convoités par les intégristes musulmans (c’est d’ailleurs en repoussant les djihadistes que le Rojava s’est fait connaître).

Cette expérience transitoire, très pragmatique, s’avance sur une corde raide en suscitant un questionnement sans fin – et de nombreuses réponses en suspens – sur la multiplicité et l’enchevêtrement des institutions démocratiques mises en place avec, d’un côté, la volonté communaliste de gouvernement par le peuple, de l’autre, l’ancien parlementarisme qui traîne derrière lui le capitalisme et l’État.

Institutions que s’efforce de décortiquer et d’analyser le juriste Pierre Bance :

Pour la première fois, une ligne politique démocratique, libertaire et socialiste émergeait au Moyen-Orient contre la modernité capitaliste.

Rappelons que, à l’issue de la Première Guerre mondiale, le découpage arbitraire de la région a fait du peuple kurde (44 millions d’habitants) une nation sacrifiée, une communauté aujourd’hui principalement répartie sur quatre États : la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie. C’est de cette dernière région qu’il est question ici et plus particulièrement de la Fédération de la Syrie du Nord.

Graffiti sur les murs de l’École Polytechnique d’Athènes. Source: kedistan.net

On connaît déjà, par Un autre futur pour le Kurdistan de Pierre Bance (Noir & Rouge éd., 2017) (voir « Espérer en quelque endroit… », en ligne sur le site deladesobeissance.fr), la problématique sociale s’appuyant sur le « municipalisme libertaire » d’un Bookchin pour aboutir au « confédéralisme démocratique » d’un Öcalan et se concrétiser dans la Charte du Rojava − « norme juridique atypique » − qui présente une avancée incontestable « sur toutes les constitutions et systèmes politiques du Proche-Orient ». Cette charte, partant du principe que « le pouvoir vient d’en bas », a mis en place une confédération des peuples de la région, une « polyphonie communautaire » de Kurdes, d’Arabes, d’Assyriens, de Chaldéens, de Syriaques, de Turkmènes, d’Arméniens, de Tchétchènes, de Tcherkesses, etc.

Cette charte est maintenant devenue le Contrat social de la fédération démocratique de la Syrie du Nord (ce Contrat est intégralement publié dans ce livre) ; le mot « contrat » est signe d’égalité et d’auto-organisation.

« Les caractères de l’étatisme parcourent ses articles », nous dit cependant Pierre Bance, quand bien même l’évocation de la démocratie directe y « introduit, discrètement, les instruments de sa propre destruction ».

Cependant, à l’échelle mondiale des États-nations, ce Contrat ne peut être vu que comme un « objet non identifié », car, pour un juriste de droit public international, « s’il peut y avoir un État sans constitution, il n’y a pas de constitution sans État » ; et la Fédération démocratique de la Syrie du Nord n’est pas un État reconnu.

Un État « fonctionnel » ? un proto-État ?

Ou simplement une Administration autonome qui garantit le droit à la propriété, corrigée par les principes de l’économie sociale et de l’industrie écologique.

S’il n’est pas possible, ici, de donner dans le détail tous les articles de ce Contrat, on notera cependant la condamnation du « régime tyrannique de l’État-nation » pour lui préférer la libre fédération des autonomies. Il s’agit, dans la mesure du possible, de tenir l’État à distance, de le marginaliser (à comparer avec le contre-exemple historique français des mutuelles ouvrières autonomes ; les prestations sociales étant maintenant entre les mains de l’État qui, par nature, tend à tout se réapproprier).

Se pose cependant la question de savoir si ce Contrat est vraiment une Constitution ; on consultera utilement les Chroniques Noir & Rouge, no 2, de septembre 2020, où l’auteur, lors d’un entretien, parle d’un « texte constituant ». Constitution ou pas,

les mentalités et les habitudes sont plus difficiles à faire bouger que les textes. Et l’on sait que les textes les plus spectaculaires et apparemment les plus protecteurs ne sont point toujours ceux qui sont les mieux appliqués.

Par ailleurs, Pierre Bance s’interroge sur ce qu’il reste de « l’ancienne société autoritaire et patriarcale », et tout autant sur ce qu’il reste du « marxisme-léninisme au fond des nostalgies révolutionnaires ».

Ce qui est mis en avant, c’est − comme au Chiapas − l’action d’une avant-garde éducatrice qui ne recherche pas le pouvoir et qui tend à sa propre disparition.

L’Histoire continuant sa marche, il ne s’agira pas de conclure ni de déplorer une déroute à venir (nous pensons à la Commune de 1871 ou aux collectivités espagnoles de 1936), non plus que de délirer sur des lendemains de bonheur et de liberté, mais d’être à l’écoute d’un présent en action ; il s’agit de dignité, il s’agit de cohérence avec nos propres convictions plutôt que de victoire, car il n’y a quelquefois pas d’autre choix que la fuite ou la mort après avoir été trahi et vaincu.

La « nouvelle » démocratie que proposent les Kurdes dans la Fédération de la Syrie du Nord a-t-elle plus de chances de vivre que l’Espagne libertaire de 1936 ? Rappelons que cette dernière avait contre elle non seulement les sociaux-démocrates et les communistes espagnols, mais aussi la droite et l’extrême droite franquiste, les nazis de Hitler, les fascistes de Mussolini, sans oublier les démocraties française, anglaise, etc.

Analyse rétrospectivement douloureuse ; elle l’est, tout autant, préventivement, pour les Kurdes de la Syrie du Nord qui, comme on le sait, sont assiégés.

Celles et ceux qui agissent ne peuvent que rejeter une volonté d’objectivité politique et historique porteuse de pessimisme. Pour autant, faut-il (fallait-il en Espagne ?) renoncer à combattre ou faut-il chercher d’autres moyens que la lutte armée ? Parmi de multiples questions de ce livre, nous en retiendrons une :

Le militarisme ne gangrène-t-il pas l’idéal milicien du peuple en armes ?

Mais on ne refait pas l’Histoire.

Un petit livre, Non-violence dans la révolution syrienne, publié par les Éditions libertaires et Silence en laissera plus d’un sur sa faim, cependant, une option révolutionnaire y était bien présente. Pour la Syrie, très tôt, apparaît « le choix assez massif de l’action directe non-violente et de la désobéissance civile », écrivent Guillaume Gamblin et Pierre Sommermeyer du collectif éditeur de ce livre que Pierre Bance semble ignorer ou négliger.

S’appuyant sur Échos révolutionnaires de Syrie (https://hourriya.noblogs.org), ils avancent que « la question du passage à la violence armée s’est posée au moment le plus fort de la répression quand les soldats embrigadés par le régime désertèrent avec leurs armes, formant alors le noyau de ce qui prit le nom d’Armée libre de Syrie » et qui contrôla rapidement l’ensemble.

Cela sonna la fin de la révolution et le début de la guerre. C’est la logique des armes.

Mais c’est dans un passage, à propos de pédagogie, que nous pouvons lire que « la révolution se fera par l’éducation continue, plus lente que par l’action violente, mais plus sûre ».

Dans un entretien, nous retiendrons le propos de Salih Muslim : « Combattre est quelque chose de facile, tuer aussi, mais si vous voulez changer les mentalités, cela prend du temps. Il est bien plus difficile de construire la paix que de faire la guerre. »

Changer les mentalités ? Tout un programme.

Médiatiquement, il se passe en Syrie ce qui se passa en France avec la Résistance : « Ce sont les actions armées qui sont devenues les symboles incontestés de cette résistance au point d’occulter dans la mémoire collective l’importance des résistances civiles. »

Une révolution en grande difficulté ? « En danger », est-il écrit. Sans doute, mais Pierre Bance nous met en main tous les documents en sa possession pour nous présenter la vision toute de lucidité « d’une société paradoxale cherchant à concilier des prérogatives d’État, jugées encore nécessaires, avec l’ambition de construire une société sans État ».

André Bernard

DBase, Londres (photographie: James Offer).

DBase, Londres (photographie: James Offer).

Vanessa Codaccioni, La Société de vigilance. Textuel, 2020, 156 p.

Le sous-titre éclaire la démarche de l’autrice : auto-surveillance, délation et haines sécuritaires. Sachant que l’injonction vient du sommet de l’État avec cette déclaration du président Macron le 8 octobre 2019 :

Une société de vigilance, voilà ce qu’il nous convient de bâtir. Savoir repérer à l’école, au travail, près de chez soi les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. (je souligne)

Cette « société de vigilance », on peut en dater les prémisses avec les attentats du 11 septembre 2001 qui ont constitué une rupture en la matière avec depuis un double mouvement, accéléré par la mise en œuvre de technologies en plein développement : surveillance constante, massive et systématique de la population avec la pratique généralisée du traçage et du fichage sur un plan vertical, mais également « sous-veillance », c’est-à-dire surveillance horizontale par laquelle chacune et chacun surveille autrui et est surveillé. Tous surveillants, tous surveillés.

Il s’agit de produire une insécurisation mutuelle qui s’autoalimente et renforce le contrôle des populations par l’État.

Nous sommes tous potentiellement dangereux, maintenus ainsi dans un état général d’insécurité permanente par une sorte d’auto-surveillance. Nous légitimons par là même la répression qui nous isole les uns des autres au détriment de luttes de solidarité qui devraient nous rassembler.

Jean-Jacques Gandini

Sebastian Kalicha, Anarchisme non-violent et pacifisme libertaire. Une approche théorique et historique. Atelier de Création Libertaire, 2020, 276 p., 16 euros.

Au sein du milieu anarchiste, la critique de la violence tient une place particulière en ce sens qu’il s’agit d’un aspect de la critique de la domination. Certains pourtant considèrent la violence comme un « mal nécessaire » et que, selon les circonstances, la résistance violente peut être plus efficace. Sebastian Kalicha propose ici un livre qui non seulement définit les fondements d’une théorie et d’une pratique de l’anarchisme non-violent, mais aussi présente une cinquantaine de personnalités qui ont joué un rôle important dans l’anarchisme non-violent et le pacifisme libertaire. Il convient de noter que de très nombreuses femmes sont présentes, de Clara Wichmann, anarchiste, syndicaliste révolutionnaire, non-violente, antimilitariste et féministe, à Simone Weil, Rirette Maîtrejean ou Judith Malina. Au-delà de ces noms, on trouve aussi une multitude de groupes, de mouvements, d’organisations de toutes sortes, des mouvements divers et souvent « invisibles », que ce soit par des actions antimilitaristes et d’objection de conscience ou le plus souvent par une critique radicale de la violence : anarchosyndicalisme, campagnes de désobéissance civile, pacifisme radical, émancipation féminine, objection de conscience, campagnes antinucléaires, front de libération des animaux… jusqu’au mouvement Occupy en 2011. Mouvements qui viennent du monde entier, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Suisse, Autriche, Pays-Bas, Inde, États-Unis, Mexique, Nouvelle-Zélande, etc.

La première partie du livre étudie les fondements théoriques de la non-violence et du pacifisme libertaire, rappelant que la critique de la violence s’accompagne de la critique globale de la société, englobant le patriarcat, le capitalisme, l’État et l’exploitation, ce que l’on appelle d’une manière générale la « violence des oppresseurs ».

Les grands principes en sont l’action non-violente, le rapport entre la fin et les moyens (« la fin ne justifie pas les moyens », par exemple la prise temporaire du pouvoir central d’État comme le firent les bolchéviques en 1917), mais aussi une politique préfiguratrice ou anticipatrice, qui mette en pratique les valeurs défendues. De la même manière doivent intervenir la critique anarchiste des « violences structurelles » (appareil militaire, policier, de surveillance, avec ses tribunaux, ses prisons et ses lois sur la propriété), mais également celle de la domination qui implique toujours des formes de violence (politique, exploitation économique avec son corollaire des inégalités sociales), dans une hiérarchie « en sourdine » qui garantit l’obéissance et la loyauté. Contrairement à la révolution armée qui s’efforce d’abattre le pouvoir répressif avec des pouvoirs identiques à celui-ci, la révolution non-violente doit « mettre au jour les facteurs qui permettent à l’appareil répressif d’État d’exercer sa domination, afin de les affaiblir et de les neutraliser ».

L’anarchisme est encore souvent victime d’un préjugé sur sa violence et le chaos qu’il sèmerait, préjugé hérité de la période de « propagande par le fait » à la fin du XIXe siècle. Barthélemy de Ligt (1883-1938, anarchiste non-violent) rappelle pourtant que

plus il y a de violence, moins il y a de révolution.

Quelques précisions terminologiques sont les bienvenues pour asseoir certains concepts qui ne sont pas toujours évidents, du pacifisme – notion très générale, aux principes évolutifs selon les situations – à l’anarchisme non-violent, symbiose des oppositions et pacifisme radical, en passant par l’antimilitarisme dont la solidarité de classe est plus forte que le nationalisme, et le pacifisme libertaire ou anarchopacifisme, qui considère que l’État n’est pas un des éléments de la solution du problème, mais le problème lui-même (« Pas de paix sans justice »).

La grande question qui demeure toutefois est de parvenir à définir l’action non-violente regroupant toutes les résistances non-violentes : actives, passives, symboliques, directes, légales, illégales, etc., dans une stratégie de résistance autonome et distincte, caractérisée par la protestation et la persuasion, la non-collaboration et enfin, l’intervention non-violente. Trois catégories qui invitent à une réelle prise de conscience.

Notons que dans une postface, André Bernard, Anita Ljungqvist et Pierre Sommermeyer rappellent leur action au sein de la revue Anarchisme et non-violence qu’ils ont animée de 1965 à 1974, dans laquelle ils abordèrent entre autres les questions de la non-violence, du refus de l’impôt, du renvoi du livret militaire.

Le livre de Sebastian Kalicha, outre une abondante bibliographie, permet de mesurer la multiplicité des réflexions proposées par les luttes non-violentes et leur pertinence hier comme aujourd’hui.

Alain Eludut

David Snug, Dépôt de bilan de compétences. Nada, 2020, 96 p., 15 euros.

« Public relations » est le titre de la première histoire de cette bande dessinée, « Happy end » celui de la dernière. Au total quatre-vingt-une histoires, à raison d’une par page, composée de trois fois deux cases carrées, forme gaufrier. Graphiquement, les personnages sont stylisés, grosses têtes, petits bras et petites jambes, le noir et le blanc dominent.

«Anarchiste individualiste», extrait d’une bande dessinée du 27 avril 2020, publiée sur le site de David Snug.

«Anarchiste individualiste», extrait d’une bande dessinée du 27 avril 2020, publiée sur le site de David Snug.

Au tout début, on voit David Snug (en français : confortable, douillet, ajusté) en train de méditer en forêt, entouré d’animaux variés et bizarres, de déchets divers. Dérangé par un jeune homme, la conversation s’engage :

Le jeune homme : C’est toi David Snug ? David : Oui, c’est moi, pourquoi ?

Le jeune homme : J’adore ce que tu fais. David, deux cases plus loin : Alors comme ça tu t’intéresses à la bédé de qualité.

À la toute fin, on retrouve nos deux personnages (mais il y en a bien d’autres) allongés au grand air.

Le jeune homme : David, j’veux pu retourner dans le passé. J’peux rester vivre avec toi. David : Certainement pas ! Un ado à charge, ça m’obligerait à prendre un travail.

Le ton est donné…

David Snug – pseudonyme de Guillaume Cardin, auteur de bande dessinée et musicien français de 46 ans, né à Bayeux (Calvados) – a puisé dans sa propre expérience professionnelle pour réaliser cette bande dessinée « consacrée » au travail. Une thématique dont la « richesse » lui permet de mener une critique fine autant qu’acérée de l’absurdité du salariat, de la pénibilité alliée à la débilité de certains travaux, de l’incompréhension de certaines formations initiales (les arts plastiques par exemple), de la pauvreté désespérante de certaines formations dites professionnelles proposées par des institutions toutes plus sérieuses les unes que les autres…

Appuyé sur une utilisation efficace de l’humour (comique de répétition / multiplication des gags), le questionnement sur l’obligation de travailler pour vivre (ou plutôt survivre pour le plus grand nombre), fondement même de notre vie en société marchande, fait mouche. Au travers des échanges entre l’adulte d’aujourd’hui et l’enfant d’antan, David explore avec bonheur le thème du travail et surtout celui du choix du non-travail : ce qui, de prime abord, aurait pu paraître rébarbatif de par le thème abordé, est en fait très agréable à feuilleter, à regarder, à lire, les dessins comme les bulles.

Pour compléter le « travail du dessinateur sur le travail », le lecteur pourra se reporter à la postface de Julien Bordier, sociologue et docteur en tourisme (cela ne s’invente pas !) et piocher dans la bibliographie de bonnes et instructives références pour alimenter fort opportunément sa réflexion critique.

Concernant les activités artistiques de David Snug, je ne peux que vous encourager à aller faire un tour sur son blog (https://davidsnugblog.wordpress.com).

Bernard Hennequin

Araud, Bernasconi, Bussy, Cassia et al., Ce que nous dit la crise du coronavirus. Regards croisés sur les responsabilités de notre société.Libre et Solidaire, 2020, 190 p.

Parmi les dix-huit contributeurs, dont certains bien connus de nos milieux comme Pierre Jouventin ou Serge Latouche, je retiendrai ici des extraits de David Bernasconi, géographe et « objecteur de croissance », auteur par ailleurs d’En finir avec la servitude volontaire chez le même éditeur, et Paul Cassia, professeur de droit constitutionnel, un des rares dans son milieu à avoir osé élever la voix contre la dernière en date des lois liberticides, à savoir « Sécurité Globale », et également auteur chez le même éditeur de La république en miettes.

David Bernasconi, « Un monde empoisonné par le libéralisme » :

Plus qu’à des malades, nous avons affaire à une société malade, une société victime d’empoisonnement, la pandémie actuelle étant à n’en pas douter l’un des symptômes de cette viciation du sang du monde que constitueraient l’ordre et le projet libéral. […] La mondialisation est un processus d’occidentalisation du monde avec homogénéisation des standards. Le monde s’occidentalise et par là perd de sa diversité. Or la diversité est mère de la résilience et cette perte ne peut être sans conséquence. […] Au-delà de la fabrication d’un vaccin anti-Covid, nous avons surtout de toute urgence à trouver un antidote contre le poison libéral instillé dans le réseau vital de notre corps sociétal.

Paul Cassia, « L’état d’urgence sanitaire, un virus juridique ravageur pour l’État de droit : du Covid-19 à 1984 » :

Avec le régime législatif exceptionnel dit « d’état d’urgence sanitaire », le législateur s’est borné à creuser le sillon du déséquilibre en faveur de l’Exécutif inhérent à la Ve République, que la crise sanitaire du coronavirus a accentué jusqu’à la caricature. […] Nous sommes en guerre contre un virus que nous sommes tous susceptibles de véhiculer : en guerre contre nous-mêmes en quelque sorte, en clair, une sorte de suicide collectif de l’humanité. […] Jusqu’où sommes-nous prêts à sacrifier, au nom du respect du droit à la vie et de l’ordre public sanitaire, l’essentiel des libertés individuelles et collectives ? Un régime dit ‘exceptionnel’ et présenté comme temporaire, peut-il dans le pays de la Déclaration des Droits de l’Homme être pérennisé et s’ancrer dans le droit et dans les mœurs ? Le droit à la vie n’implique-t-il pas aussi, outre le droit à être protégé par l’État, le droit de vivre libre ? […] Quel que soit l’avenir, la réponse sécuritaire est toujours le marqueur d’échecs.

Jean-Jacques Gandini

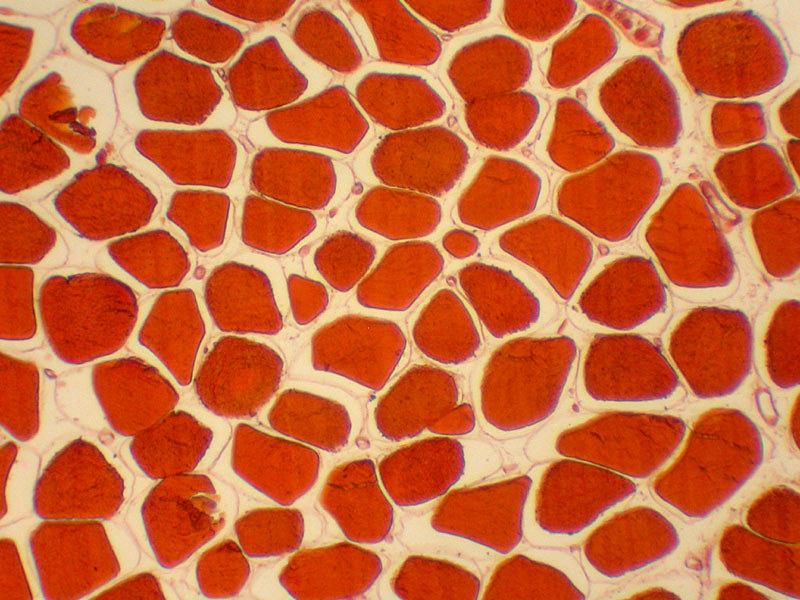

Franck Genten (Flickr), cellules de cachalot.

Franck Genten (Flickr), cellules de cachalot.

Barbara Stiegler, De la démocratie en pandémie. Tracts-Gallimard, 2021, 60 p.

Ce coup de poing incisif de Barbara Stiegler – professeure de philosophie politique à l’université Bordeaux-Montaigne et responsable du master « Soins, Éthique et Santé » – en ces temps de peur et de soumission matraquées par les medias mainstream depuis l’apparition du Covid-19, s’ouvre sur une magnifique et opportune citation de l’historien des Annales, Marc Bloch, tirée de L’étrange défaite, écrite en 1940 ; citation qu’il convient de reproduire dans sa totalité pour sa lucidité et sa prescience :

Nous savions tout cela, Et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire. Nous avons craint le heurt de la foule, le sarcasme de nos amis, l’incompréhensif mépris de nos maîtres. Nous n’avons pas osé être, sur la place publique, la voix qui crie, d’abord dans le désert, mais du moins quel que soit le succès final peut toujours se rendre la justice d’avoir crié sa foi. Nous avons préféré nous confiner dans la craintive quiétude de nos ateliers. (je souligne)

Ce que l’auteure nous dit d’emblée, s’appuyant sur les déclarations de Richard Horton, le rédacteur en chef de l’emblématique journal médical britannique, The Lancet, selon lequel « le Covid-19 n’est pas une pandémie », c’est que nous avons affaire en réalité à une syndémie : cela veut dire que si la propagation du virus est bien un problème mondial, constater sa diffusion galopante à l’échelle du globe est insuffisant ; s’il s’est développé avec une telle virulence, c’est qu’il est lié à d’autres facteurs affectant la santé humaine d’une manière structurelle, à savoir les inégalités sociales et la crise écologique. La seule planche de salut ne peut donc être qu’un changement radical du modèle économique, social et politique, sous peine de voir ce type d’« accident sanitaire » devenir récurrent et se répéter comme une vis sans fin.

Un tel raisonnement n’est bien évidemment pas entendable par nos gouvernants car il saperait leur légitimité et ils vont donc assurer leur emprise par la peur : la peur panique du virus bien sûr, mais aussi et surtout celle de la révolte sociale. C’est donc un nouveau régime autoritaire qui se dessine, détricotant toute vie collective, renvoyant chacun chez soi, confiné devant son écran au nom de la Santé, nouveau Totem sacré rendant impossible tout débat, toute forme de vie sociale étant décrétée vecteur de contamination. Silence dans les rangs ! Nous sommes tous suspects !

Pour s’opposer à la construction de cette version revisitée de la « manufacture du consentement » – selon l’expression du journaliste américain Walter Lippmann remontant à 1922 – Barbara Stiegler nous propose de « tenter de nous unir, avec quelques autres, pour constituer des réseaux de résistance capables de réinventer la mobilisation, la grève et le sabotage, en même temps que le forum, l’amphithéâtre et l’agora » (je souligne). Camarades, encore un effort…

Jean-Jacques Gandini

Jean-Jacques Kupiec, Et si le vivant était anarchique. La génétique est-elle une gigantesque arnaque ? Les liens qui libèrent, 2019, 252 p.

Jean-Jacques Kupiec, l’auteur de ce livre, est un biologiste et un épistémologue contemporain qui se situe dans la lignée de Darwin – bien connu pour ses travaux sur l’évolution, donc attentif à la variation des caractères –, un Darwin qui, déjà, avait rompu avec les naturalistes le précédant quand il mit fortement l’accent sur la variabilité du vivant.

Ces naturalistes, « fixistes », pensaient que les espèces avaient été créées par Dieu une fois pour toutes avec, en plus, l’idée bien implantée qu’il y avait dans ce monde un ordre immuable, vision idéalisée du vivant dans son intégralité que, de fait, Darwin remit en cause en nous libérant de ce parti pris ; option que ne suivit pas, et que ne suit toujours pas, la « contre-révolution » génétique.

Frans Masereel

Frans Masereel

Kupiec, qui a lu L’Entraide de Kropotkine, se pose maintenant en critique de la pensée biologique dominante emprisonnée dans un carcan « essentialiste » qui, en permanence, remet en selle l’invariance et pour qui la variabilité du vivant ne serait qu’accidentelle.

Ce livre n’en demeure pas moins l’œuvre d’un spécialiste affûté, avec un vocabulaire précis qui ne nous est pas ou peu familier ; il y est en effet question de génome, de génotype, de phénotype, d’ontogenèse, de phylogenèse, d’allèle, de stochastique, etc.

Dire d’un processus qu’il est stochastique ou probabiliste ne signifie pas que n’importe quoi peut advenir. Cela signifie qu’il suit des lois statistiques parce que les événements qui le produisent sont aléatoires, ne possédant qu’une certaine probabilité de se réaliser, comme dans le jeu de dés ou le jeu de pile ou face.

L’essentialisme, lui, repose sur le dogme que le développement embryonnaire est fondamentalement « invariant ».

Or, pour Jean-Jacques Kupiec, « la variabilité aléatoire est la propriété première du vivant », affirmation appuyée par de nombreuses données expérimentales accumulées en laboratoire, phénomène notoire, mais où le rôle joué par le hasard a été négligé jusqu’à maintenant. Si une certaine variabilité est reconnue, l’a priori essentialiste et déterministe fait que cette variabilité est réduite « au bruit ou à la fluctuation ».

L’ensemble des biologistes – à l’intelligence arrêtée par ce qu’ils pensent savoir ? – ne parvient toujours pas à concevoir que cette variabilité « soit la force motrice du vivant ».

Dès le début de ce livre, le fond du problème est clairement et succinctement avancé :

Les cellules se comportent comme le feraient les membres d’une communauté anarchiste autogérée : chaque individu est libre mais sa liberté est limitée par la présence des autres individus de la communauté jouissant de la même liberté. Cette contrainte sociale sur les vies individuelles génère un comportement collectif dans l’intérêt mutuel de tous sans qu’il y ait besoin d’un [É]tat centralisé qui donne des ordres.

Plus loin, Kupiec écrit encore que ces cellules « vivent pour elles-mêmes, et sont en même temps amenées à coopérer du fait des contraintes imposées par le milieu intérieur ».

Raoul Vaneigem, dans le langage poétique qui lui est propre, ne dit pas autre chose dans son Appel à la vie contre la tyrannie étatique et marchande (Libertalia, 2019) :

Dans l’infinitude des expériences auxquelles elle se livre, la vie a créé une terre habitable, elle a réuni les conditions d’apparition et de disparition de créatures aussi différentes que les dinosaures et le rameau néandertalien de l’efflorescence hominienne. Foin du fatras métaphysique qui a si longtemps fait mystère de cette exubérance expérimentale dont nous sommes issus et dont nous faisons partie !

Kupiec écrit encore :

Je pense que la propriété essentielle du vivant est son caractère aléatoire et que ce caractère aléatoire est aussi le substrat de notre liberté [c’est moi qui souligne].

Liberté à exalter, comme peut le faire Piotr Archinoff dans L’Histoire du mouvement makhnoviste (1918-1921) :

Prolétaires du monde entier, descendez dans vos propres profondeurs, cherchez-y la vérité et créez-la : vous ne la trouverez nulle autre part.

Cette vérité, à trouver ou à retrouver, ne peut être que la liberté qu’il y a en nous, profondément enfouie jusqu’au tréfonds de chacune de nos cellules, ainsi que l’écrit Jean-Jacques Kupiec ; une liberté qu’il faut faire advenir, qu’il faut faire vivre.

Dernier clin d’œil avec le numéro de Silence de décembre 2020 qui cite Nada es más « queer » que la naturaleza de Brigitte Baptiste :

Quel rôle joue la diversité dans la survie des êtres vivants ? Une insertion du bizarre dans le « normal » est nécessaire pour que la stabilité et les systèmes ne plantent pas.

André Bernard

Sébastien Navarro, Péage Sud. Éditions du chien rouge, 2020.

Péage Sud, c’est l’histoire d’un type à la tête farcie de théories révolutionnaires, qui, lors de l’hiver 2018-2019, a failli passer à côté d’un soulèvement historique à deux pas de chez lui, près de Perpignan. Et qui, par-delà ses rebuffades de militant aguerri, s’est trouvé happé par la vague fluo des Gilets jaunes. Ce n’était pas gagné pour Sébastien Navarro. Plume du journal CQFD, enquêteur (lire également de lui Panchot, une enquête autour du massacre de Valmanya, perpétré en 1944 par les Allemands avec les Francs-gardes de la Milice des Pyrénées-Orientales et de l’Aude. Un des chefs du maquis, Julien Panchot, y fut notamment blessé puis torturé et exécuté), libertaire tendance écologiste radical, ce grand lecteur ne voit d’abord dans les « jaunes » (comme il les appelle) qu’une bande de beaufs bleu-blanc-rouge. Le 17 novembre 2018, premier acte des rassemblements des gilets, n’est pour l’intellectuel de province que du poujadisme en marche. Le hic, pour la cuirasse idéologique de l’auteur, c’est qu’il sait d’où il vient. Ces quidams partis à l’assaut des ronds-points sont le visage du refoulé faisant retour : « comme je viens d’un milieu beauf, ma raison de les mépriser s’en trouve démultipliée par cette loi de la psychologie sociale qui veut qu’on déteste souvent le milieu social duquel on s’est gaillardement extrait ».

Très vite, donc, le mur d’indifférence et de mépris se fissure. Points névralgiques bloqués, consommation à l’arrêt, mise en scène carnavalesque du roi « Macaron Ier » passé sur le billot. Les prétendus populistes donnent forme à quelques-uns des idéaux que S. Navarro a longtemps ficelés dans les livres, sans que lui ni ses camarades libertaires aient pu les concrétiser un tant soit peu. Alors, un peu plus de quinze jours après le coup d’envoi, le mardi 4 décembre, se produit la mue. La conversion. Spirituelle mais avant tout affective, creusée du fond des tripes. L’auteur a ces beaux mots, narrant ses premiers pas en jaune :

à chaque pas vers eux, je me quitte un peu plus pour devenir eux.

Le reste, c’est ce journal alerte, qui file à la vitesse des rencontres, des comptes rendus pour un blog local, des coups de sang, des coups de poing, des rixes internes, des affrontements avec les pandores, des dérives urbaines, des procès, avec partout l’exigence de dignité opposée à l’inhumanité de la justice bourgeoise. Mais c’est bien autre chose qu’un simple carnet de bord. Car l’homme a du talent. Au fil des pages, on comprend que c’est un drôle de roman que l’on tient entre les mains, road-movie social ou western, avec ses personnages récurrents croqués le temps de savoureux dialogues. Il y a là, entre autres, Mercer le truculent journaliste local, aiguillon de Navarro qui se met sous sa houlette à rédiger des chroniques du mouvement (consignées pour certaines en annexes), le rockeur alcoolique du Café des sports et ses considérations sibyllines sur les lucioles pasoliniennes, les figures en jaune, Moussa, Mansour, Marine, Jonathan, Stan, Myriam, Polo, d’autres encore. Et puis Mona, compagne tour à tour enthousiaste, inquiète et excédée par le dévouement en jaune de son intello torturé. Car contrairement à un Ruffin touchant au même sujet, Navarro ne tombe jamais dans la complaisance : ni lorsqu’il raconte les errements inévitables de discussions tardives entre Gilets jaunes (accueillir toutes les voix expose à des propos hasardeux) ni, surtout, à son propre égard. Il sent trop bien que, par la force de ses lectures et de ses fréquentations ordinaires, un as du commentaire comme lui garde toujours un orteil à côté du mouvement – quand il ne commet pas une bévue monumentale en plein procès d’un camarade accusé à tort.

Ce livre est fort parce qu’il est plein et entier. À égale distance de l’analyse pontifiante et des récriminations insurrectionnalistes. Une véritable leçon de matérialisme, à même le bitume, le froid et les palettes en feu :

Le cœur d’une révolution ce n’est pas la réflexion. C’est le mouvement ! C’est le mouvement qui crée la conscientisation. Qui permet les solidarités et le cumul d’expérience. Qui dessine les contours d’un horizon commun et souhaitable.

Et citant Machado : « C’est le fait de cheminer qui fait le chemin […]. Le rond-point aujourd’hui. Elle est là la clé. Il avait compris le poète. » Ce qui ne signifie pas que les idées ne puissent se changer elles aussi en forces matérielles, comme une charge électrique contaminant les cerveaux. Mais il faut compter avec leurs transformations au contact de la réalité, leur trahison parfois, d’où renaît la contestation sociale, en un cycle perpétuel. Comme lorsque la démocratie, la justice, la souveraineté du peuple ont été vidées de leur sens.

À la lecture de Péage Sud, on ne peut alors qu’être attristé, sinon accablé, par ces cerveaux affûtés mais sans usage, ne redoutant rien tant que se colleter au réel. Tel cet ancien camarade anarchiste, bien sous tous les rapports anticapitalistes, antifascistes et antisexistes, que l’auteur croise lors de l’acte XI, le samedi 26 janvier 2019. Dialogue :

— Quoi ? Toi aussi, s’écrie-t-il d’un bêlement d’effroi. — ? — Mais, qu’est-ce que tu fous là ? Y’a que des fachos là-dedans !

Décidément, certains ne comprendront jamais rien. Sébastien Navarro n’en a cure. Dépouillé de tout étiquetage politique, enfin délivré du poids de parler « en tant que » (militant libertaire, de gauche extrême, anarchiste, etc.), préoccupé uniquement par la vérité de son expérience, il nous invite à éprouver, en simples humains, la révélation de cet hiver-là : la survivance des lucioles.

Renaud Garcia

Adeline Baldacchino et Édouard Jourdain, Le Testament du banquier anarchiste, suivi de Le banquier anarchiste par Fernando Pessoa. Libertalia 2020, 188 p.

Construction originale que l’ouvrage à quatre mains rédigé par notre ami Édouard et sa compagne Adeline, qui revisitent l’anarchisme à partir d’une rencontre avec un vieil homme attablé à une terrasse de café parisien (ce qui fait du bien en ces temps de Covid). Celui-ci prétend être le banquier anarchiste décrit par Fernando Pessoa dans son ouvrage éponyme, détonant et jubilatoire, publié en 1922. Pessoa y note fort à propos la capacité du capitalisme à absorber ses contestations, retournant à son profit les critiques qui lui sont adressées, et évoque avec une certaine prescience les suites de la prise du pouvoir par les bolcheviks dans la Russie de 1917 :

Vous verrez ce qu’engendrera la révolution russe : quelque chose qui retardera de plusieurs dizaines d’années l’accomplissement de la société libre.

Le vieil homme, Adeline et Édouard vont se retrouver, eux, chaque jour pendant une semaine ; à partir de leur dialogue se dégagent un certain nombre de lignes fondant l’anarchisme comme philosophie en actes. Tout en mettant en exergue quelques temps forts historiques, comme 1920 et la makhnovtchina alors au faîte de son épopée en Ukraine, et 1936 avec les collectivisations réalisées par les anarchistes espagnols de la CNT-FAI. Entre autres :

Être anarchiste, c’est ne pas accepter les inégalités sociales… L’anarchisme suppose tout simplement l’autonomie de la société, autrement dit la capacité pour les individus de se donner à eux-mêmes leurs propres lois, leurs propres règles à condition qu’ils s’emparent des moyens de les discuter et de les voter… Qui oublie l’effet déshumanisant des moyens finit par oublier les fins.

Ils s’amusent aussi à lancer des piques, comme à propos de leur vision de l’État ou de leur vécu quotidien :

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de supprimer l’État, je crois qu’il faut le transformer. En faire peu à peu le catalyseur, le facilitateur de cette coordination de forces qui le dépassent. Pas grand-chose à voir avec ce que nous appelons aujourd’hui l’État largement soustrait au pouvoir du peuple. Il s’agirait d’un pouvoir beaucoup plus diffus, mieux réparti par niveau de collectivité, permettant la seule organisation d’une administration chargée d’exercer les volontés de la société sous son contrôle… Nous aimons bien les séries et tout un tas de choses que les anarchistes auto-proclamés nous reprocheraient d’ailleurs : le Coca-Cola, le champagne, les huîtres, et même le luxe, le calme et la volupté de Baudelaire…

J’ai apprécié aussi la mention particulière accordée à Panaït Istrati qui, lors de la parution en 1929 de Vers l’autre flamme répond à Romain Rolland qui le supplie de cacher ce texte au nom de tous ceux qui espéraient encore :

On ne [peut] pas sauver le monde à coups de massue, faire l’inverse de ce qu’on a promis, saccager l’idéal et s’attendre encore à ce que les fidèles repeignent en rose la maison du diable.

Et je conclurai par cette pirouette édouardo-adelinienne : « La poésie est inutile comme la pluie, c’est-à-dire vitale. »

Jean-Jacques Gandini

Les archéologues d’un chemin de traverse, Faire (l’)école : Un collège associatif sur la Montagne limousine ; Rennes, éd. du Commun, 2020, 283 p.

(extrait de la préface de Laurence De Cock)

Il n’est pas aisé d’inventer une autre école, et l’institution déroule rarement le tapis rouge aux expériences qui semblent par trop déroger aux normes officielles. C’est donc un chemin parsemé d’embûches pour quiconque se lance dans ce projet un peu fou.

Le « collège asso », c’est son nom d’usage, a déjà ceci d’original qu’il s’agit d’un collège et non d’une école primaire. La gageure est encore plus forte car le système du secondaire en France est subdivisé en disciplines autonomes et se solde par un examen censé valider la fin de la scolarisation obligatoire. Les jeunes y sont totalement « collégisés » comme l’indique la jeune Lila, 13 ans, l’une des premières élèves du collège expérimental. Autant dire que tout cela est scruté de près parce que c’est du sérieux.

C’est donc sur la Montagne limousine qu’est née cette idée et qu’une équipe d’une vingtaine d’adultes permanents a entrepris de la concrétiser. Le livre regroupe leurs témoignages et fait place aussi aux récits de quelques élèves passés par là. L’écriture est donc collective, moins linéaire d’ailleurs que « patchworkisée » comme pour restituer au plus près des faits, la pluralité des désirs, des paroles, et des gestes qui ont émaillé ces intenses années.

On sait – parce que c’est propre à notre famille politique aussi – à quel point l’irruption de tels projets suffit à donner des ailes pour survoler les embûches. Tout y est : l’idéal éducatif, politique, le caractère collectif, amical, communautaire. On accepte dans ces cas que les questions se posent à l’avenant, et on suppose en retour que nos fourmillements d’idées et de références partagées, nos expériences de vie passées, aideront à y répondre. Mais quand l’expérience du réel rattrape, il n’est pas non plus rare de constater que c’est à la fois vrai et faux, possible et impossible, jusqu’à l’essoufflement. C’est ce pas-à-pas que relate ce livre, au ras du quotidien, du moins tel qu’ils s’en souviennent puisque les auteurs et autrices ont attendu plusieurs années pour y revenir. Un échec ? La question est maintes fois soulevée. Mais tout projet d’école alternative ou toute alternative à l’école est un moment où l’on apprend beaucoup des autres, et sur soi. Finalement donc, si à ce point tout le monde apprend, disons que c’est toujours ça de pris. […]

Au collège asso […] les ateliers fourmillent et rivalisent d’inventivité : « Petite histoire – Grande histoire », « Fabrikaïdées », etc. Et les témoignages des anciens élèves montrent les souvenirs impérissables que ces moments d’inventivité scolaire ont laissés chez eux. Il n’y a certainement rien de sectaire dans l’expérience qui nous est décrite, mais on mesure à la lecture toute la complexité à vouloir croiser des influences pédagogiques qui, historiquement, n’ont jamais véritablement œuvré pour le même dessein social.

[…] Que retenir de cette expérimentation que les auteurs et autrices souhaitent inscrire, par ce livre, au-delà de leurs histoires propres ? Que l’idéal d’une école émancipatrice nous taraude toutes et tous mais que sa concrétisation passe par de lourdes bousculades de nos convictions et d’innombrables problèmes. Quelle est notre place de maître ? Peut-on – à l’image du maître ignorant de Jacques Rancière – viser l’abolition de toute forme de domination dans le cadre d’une relation pédagogique ? Quels droits avons-nous de soustraire les élèves à l’école commune ? Et si l’on tente le coup, quelles passerelles envisager ? Comment composer avec les textes officiels ? Avec les programmes scolaires dont tout nous dit qu’ils vont à l’encontre de l’apprentissage de l’esprit critique ? Qu’est-ce qu’un enfant doit apprendre ? Et comment ?

C’est l’immense mérite de cet ouvrage de montrer qu’il faut accepter de laisser certaines de ces questions en suspens faute d’y apporter des réponses définitives, qui s’avéreront à l’usage forcément partielles et inabouties. De même, l’opus révèle en creux les facettes invisibles du métier d’enseignant, ses difficultés et ses incessantes reconfigurations.

Le projet de ce collège asso s’éprouve autant comme une critique (fort légitime) de l’école que comme un hommage au projet global d’une école émancipatrice. Prenons-le comme une petite pierre à l’édifice.