Bientôt tout cela ne sera plus que ruines pittoresques

Bientôt tout cela ne sera plus que ruines pittoresques

Lettre à des amis français sur le passage d’un très grand nombre de personnes à travers une assez courte unité de temps

David Watson

Pouvons-nous compter sur le fait qu’un “revirement" soit accompli par suffisamment de monde en un temps suffisamment bref pour sauver le monde moderne ? On pose souvent cette question, mais peu importe la réponse, elle sera trompeuse. Répondre "oui" pourrait conduire à la complaisance, répondre "non", au désespoir. Ce qui est désirable, c’est laisser ces perplexités de côté et se mettre au travail.

— Ernst Friedrich Schumacher, A Guide for the Perplexed (1977)

À la veille de la destruction

Lorsque j’ai été invité à commenter la « collapsologie », c’était la première fois que j’entendais ce terme. À l’évidence, je n’aurais pas dû être surpris que la société de masse, dans sa tendance à une prolifération baroque, et le capitalisme, dans sa tendance à faire commerce de tout, aient exploité les angoisses diffuses face à l’effondrement social et l’éventualité de l’extinction de l’humanité pour donner de la matière à une discipline académique, une mode éditoriale, des jérémiades sur Youtube, des formes expérimentales de retraite et des activités de consulting. Comme le chantait jadis Bob Dylan, « il semble que chacun a ces rêves-là » (Talkin’World War III Blues). Et puisque toute personne qui prend en charge le sujet des périls actuels pourrait être appelée un collapsologue, je dois en être un aussi.

Oui, un spectre hante désormais le capitalisme industriel, notre espèce et la toile entière de la vie dans laquelle nous avons évolué. Ce que l’on appelle ordinairement « la fin du monde tel que nous le connaissons » n’est plus quelque chose que l’on conjugue au futur : d’une manière invisible, mais aussi très visible, le spectre tourne d’ores et déjà sa funeste roue1. Comme le dit Roy Scranton, dans ce qui est devenu ici un texte majeur de la collapsologie, « nous sommes foutus. La seule question est de savoir quand et à quel degré… Et il est probable que nous ayons passé le point où nous aurions pu faire quelque chose contre cela2. » Une impression concomitante d’effroi écologique, de dépression et même de panique (d’ores et déjà catégorisée par les psychologues comme « anxiété climatique ») est devenue un sujet difficile à éviter pour quiconque prend le temps d’envisager les perspectives de l’humanité et l’avenir de nombre de choses qui nous sont précieuses. Le sujet est intimidant. En essayant d’écrire cet article, je me suis retrouvé à fermer mon ordinateur après mon travail, et à me demander pourquoi prendre cette peine.

Ma génération a grandi sous la terreur d’un champignon atomique. L’effondrement de la civilisation et l’extinction de l’humanité hantaient nos esprits. Enfants ou adolescents, nous étions nombreux à nous entraîner pour une guerre nucléaire imminente, en accomplissant notre infâme petite danse macabre avec les exercices « Couché couvert ! », nous accroupissant sous nos bureaux sous l’œil vigilant de nos professeurs dans le but de nous protéger des missiles thermonucléaires soviétiques. Enfants ou adolescents, beaucoup d’entre nous, les « Baby Boomers », regardèrent en 1962 à la télévision le déroulement de la crise des missiles de Cuba, rirent nerveusement devant Le Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964) et écoutèrent en 1965 « Eve of Destruction » de Barry McGuire alors que la machine de guerre des États-Unis ravageait le Vietnam. Nous regardâmes en 1959 Le dernier rivage, un film tiré du roman post-apocalyptique de Nevil Shute, dans lequel des Australiens (et quelques Américains ayant débarqué à cet endroit à bord du dernier sous-marin américain), chacun et chacune à sa façon, attendent le passage d’un nuage radioactif mortel engendré par un affrontement nucléaire dans l’hémisphère nord. C’était un film mémorable et lugubre, et j’ai remarqué que des gens de mon âge en parlent encore3.

Le courant écologiste radical dans lequel je me situe évoque le sujet funeste de l’effondrement social et écologique depuis au moins quarante et quelques années (bien que, nous aussi, nous nous soyons appuyés sur la compréhension nouvelle et les avertissements élaborés dans les années 1960). J’ai commencé à écrire sur la contamination chimique de masse puis sur la menace nucléaire au milieu des années 1970 ; en 1981, en observant la relation intime entre ces crises sociales et technologiques, j’ai écrit :

La civilisation qui promettait d’abolir la totalité des formes d’irrationalité qui la précédaient, a créé un système suicidaire, explosif, voué à l’extermination. La fuite en avant technologique est une évidence ; nous ne savons pas si nous serons complètement détruits par une secousse écologique induite par la technologie, ou bien transformés en une entité méconnaissable façonnée par les techniques génétiques, cybernétiques et pharmacologiques4.

Mes prévisions n’étaient en rien uniques, mes intuitions pour l’essentiel reprises d’ailleurs ; mon travail reflétait une prise de conscience grandissante tout au long du XXe siècle. Depuis lors, la catastrophe s’est simplement étendue et approfondie, accumulant une pléthore de signes irréfutables — à l’évidence la chouette de Minerve ne prend son envol qu’à la tombée de la nuit. L’« exterminisme », comme l’écrivait le socialiste libertaire E. P. Thompson, « désigne les caractéristiques d’une société — qui s’expriment à différents degrés, dans son économie, sa politique et son idéologie — qui la poussent dans une direction dont l’issue ne peut être que l’extermination des masses ». Lewis Mumford suivit cette logique dans son livre monumental, Le Mythe de la machine5.

Il est naturel chez les personnes qui sonnent l’alerte à propos de l’effondrement de comparer les deux menaces existentielles objectives — la guerre nucléaire et le dérèglement climatique. J’ai assisté à des argumentations soutenant que la seconde constitue le problème majeur et général. Étrangement, certains en viennent même à soutenir que la nucléarisation pourrait sauver la civilisation de la tempête. En réalité, du point de vue de la critique sociale, le problème ne se pose pas comme une alternative mais en termes de convergence — la mégamachine nous a laissé l’ensemble des problèmes entremêlés. Par exemple, l’Inde et le Pakistan — des mégamachines plus squelettiques et instables, pour sûr, soumises à de plus grandes pressions internes, y compris écologiques — sont désormais à deux doigts d’engendrer une catastrophe locale qui tuera des millions de gens et contaminera un vaste territoire, entraînant un hiver nucléaire pour le reste de la planète. Les armes nucléaires semblent également échoir de plus en plus entre les mains d’agents se montrant de moins en moins hésitants quant à leur utilisation. Ici en Amérique, par exemple, un crétin est arrivé aux commandes de l’Armageddon — compte tenu du pouvoir de la télévision, des réseaux sociaux et de la roulette politique, c’était inévitable — et il est tellement brutal et possédé qu’il a fini par proposer de faire exploser un missile nucléaire dans l’œil du cyclone afin que disparaisse la tempête. Quiconque suppose que nous sommes inévitablement foutus et que, comme Tchekhov l’a admirablement montré, un pistolet chargé reposant sur la cheminée au premier acte doit nécessairement exploser lors du second — ou disons, peut-être, du troisième, pour rester optimiste — se conduit d’une manière plutôt raisonnable.

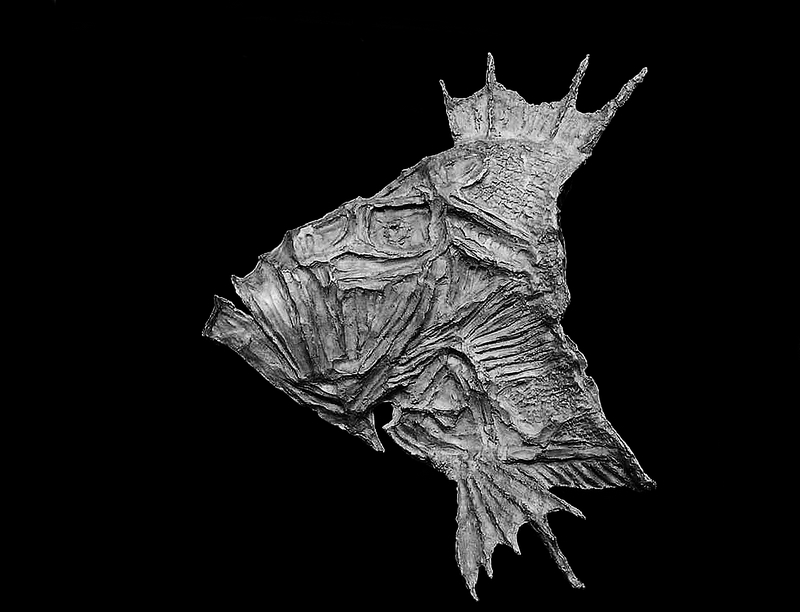

Michel Jacucha

Michel Jacucha

Bienvenue dans l’Anthropocène

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, mes amis et moi, à Détroit, proposions à grands traits, et peut-être avec trop d’aplomb, une critique des « principes » de l’effondrement6. À nos yeux, l’effondrement ne renvoyait pas seulement à l’épuisement des ressources et à la croissance d’une bureaucratie gigantesque et inefficace, mais encore à un agrégat culturel composé d’hybris scientifique et technologique, de relations sociales capitalistes et bureaucratiques, avec un déclin et une atomisation des communautés et l’émergence d’une société de masse dépendante du pétrole, marquée par l’entropie et l’anomie. En septembre 1977, nous publiâmes un numéro du journal Fifth Estate avec en photo de couverture une vue aérienne du centre-ville accompagnée du titre « Bientôt tout cela ne sera plus que ruines pittoresques ! », tiré me semble-t-il de l’Internationale Situationniste7.

Détroit semblait le site adéquat pour de telles activités. Après la rébellion de 1967, l’un des soulèvements et émeutes les plus meurtriers dans l’histoire des États-Unis, la figure du militantisme noir H. Rap Brown déclara avec son flair caractéristique « Ils avaient l’habitude de l’appeler Détroit ; dorénavant ils l’appellent Détruite. » Des parties entières de la ville étaient désormais en ruines après avoir vécu un boom industriel pendant toute la première moitié du vingtième siècle, puis un déclin prolongé juste après la Seconde Guerre mondiale, pour finir par une faillite et un effondrement accélérés suite à l’agitation radicale des années 1960. Plusieurs milliers de bâtiments avaient été pillés et endommagés, des centaines brûlés, précipitant la fermeture déjà accélérée des usines et des commerces en raison de la globalisation, de l’étalement des banlieues dans le pays et des répercussions de la guerre du Vietnam. Un déclin continu, un exode des habitants et les règlements de compte liés au trafic de drogue dans les années 1970 et 1980, firent de Détroit une sorte de laboratoire de l’entropie postindustrielle — une colonie paupérisée et une zone sacrifiée. À partir de là, elle a évolué, ou déchu (au choix) pour devenir l’icône de ce que certains ont appelé le sublime postindustriel, tandis que d’autres la dénigrent en parlant de ruin porn. Détroit est devenue célèbre — ou infâme, au choix — pour ses images obsédantes de terrains vagues et de ruines ; pour ses magasins, maisons et usines désertés et calcinés. Désormais, au milieu d’espaces de grandes prairies dégagées, on peut voir des fleurs sauvages et des tulipes jadis mourantes repoussant à chaque printemps autour des fondations et des jardins abandonnés de maisons démolies depuis longtemps ; de même que des ailantes que nous appelons les palmiers du ghetto, des mûriers et des chèvrefeuilles poussant le long des clôtures rouillées ou sortant des toits d’usines désaffectées à l’instar de la végétation de temples mayas à moitié enterrés8.

Les situationnistes imaginaient que les villes du capitalisme, monuments dédiés à l’aliénation, deviendraient obsolètes ; de nouveaux espaces urbains rayonnants et des paysages oniriques surréalistes apparaîtraient, des villes de liberté et d’aventure tournées vers la spontanéité du jeu. Leur vision combinait (nous semblait-il) une conception naïve, hautement technologique de l’utopie et une confiance virile dans le fait que le prolétariat allait achever le projet bourgeois de domination totale de la nature. L’été, des villes entières pourraient déboucher sur la plage par voie ferroviaire — « les Situs » ne s’arrêtaient jamais pour réfléchir au type d’énergie et d’organisation technique que leurs lubies pouvaient bien nécessiter, si jamais ils les prenaient au sérieux. Cette dimension ludique était très présente sur la première page de Fifth Estate, avec quelques idées (très américaines) à propos de la réhabitation9, une notion prise chez le poète et barde mytho-poétique Gary Snyder. Des cités organisées pour le jeu, certes, mais, allez savoir, peut-être allions-nous vivre dans des tipis ou des cabanes ? La terre serait restaurée, tout comme la biorégion et la ligne de partage des eaux, à mesure que l’on démantèlerait le monstre et qu’on le recyclerait dans les matériaux dont nous pourrions avoir besoin pour rétablir le paradis sur terre. Pourquoi pas ?

Il y a quelques années, Snyder vint donner une lecture de ses poèmes à l’Institut des Arts de Détroit, et, à un moment donné, il demanda au public où se trouvaient les étendues sauvages les plus proches (il voulait dire les espaces sauvages officiellement reconnus). Je levai le pouce et dis : « Juste là dehors ». Cela fit rire les gens. Certaines personnes auraient pu penser que je faisais référence aux rues misérables et au désespoir d’une ville jadis si mal en point que son nom même était devenu, à l’échelle nationale, un adjectif signifiant pourri, comme dans l’expression « frère, il est Détroit, ton chapeau10 ! » J’avais plutôt voulu indiquer les espaces sauvages que nous aimions, qui étaient en train de réhabiter à leur rythme, lentement, les rues éteintes de la ville. Nous aimions ces endroits, les champs vierges, les nuées d’étourneaux ou le cri métallique d’un faisan dans l’herbe haute, les piverts s’affairant sur des planches à clin en ruines, les vieux saules pleureurs et les frênes. Alors que nous nous promenions un peu partout dans ces vieux quartiers étranges et fantomatiques, croisant çà et là un résident qui tenait bon et agrandissait son jardin jusque dans les champs alentour, mon camarade Peter, de Fifth Estate, regardait généralement de l’autre côté de la savane, comme nous l’appelions, se tournait vers moi et déclarait en riant : « c’est prêt à être planté ! »

Ma blague fit rire Snyder également et il évoqua ensuite les parcours de migrations et la vie qui continuait à nos côtés — la vie des animaux, du sol, la vie reproduisant la vie selon ses propres principes. En l’écoutant, il me vint à l’esprit que même le vent était la vie sauvage — la Terre respirant autour de nous, à travers nous, en nous.

Dernièrement, il y a eu dans les alentours beaucoup de plantations et de jardinage, et quelques discussions stériles quant à ces jardins et ces petites fermes urbaines qui « feraient renaître la ville ». Mais, en réalité, les gens parviennent tout juste à vivre modestement et dignement, en créant d’admirables petites communautés parmi les ruines. Et ce n’est pas rien. Les ruines commencent à perdre du terrain. La prairie se repeuple doucement, parfois en raison du développement, avec davantage de béton et d’acier — et en certains endroits avec de petites propriétés paysannes. Les touristes et de nouveaux résidents accourent, à la recherche pour certains d’une « renaissance » qui chez les jeunes artistes, les « bionniers11 » et les radicaux renvoie à l’activisme social, à un art communautaire florissant et à l’agriculture urbaine ; tandis que pour d’autres cette renaissance renvoie à la _start-up _technologique, aux rangées de restaurants, au centre commercial, au casino ou au stade : les mêmes zones urbaines de consommation ostentatoire et de parcs de loisirs, réservées à ceux qui peuvent payer, qui prennent partout possession des villes. Pour le moment.

Blockadia et au-delà

À Détroit, dans la chaleur de septembre, je suis descendu dans le centre-ville pour participer aux luttes des jeunes pour « protester et survivre ». Ce n’était pas leur slogan, mais cela aurait pu être le cas. Il venait d’un plus vieux combat, que nous n’avons toujours pas gagné, en faveur de l’abolition de l’énergie atomique et des armes nucléaires. Plus en hauteur, un millier d’entre nous descendaient depuis un parc jusqu’au fleuve, et quelques centaines d’autres protestaient devant un centre commercial huppé de la banlieue nord. Nous étions une poignée. Nous aurions dû être des centaines de milliers, un million peut-être. Dans le froid glacial de décembre, alors que la ville menait à bien les affaires courantes de l’ère de l’anthropocène, nous fûmes au mieux une centaine (y compris les habituels plumitifs du parti marxiste-léniniste, qui vous rendent amers à force d’aller à la pêche aux recrues). Nous marchâmes jusqu’à l’entreprise locale d’électricité pour exiger l’arrêt des coupures de chauffage domestique, un _New Deal _vert et d’autres réformes. Alors qu’une traînée rose se répandait dans le ciel pendant ce mémorable coucher de soleil hivernal industriellement modifié, les jeunes organisateurs annoncèrent leur die-in (encore un vestige du mouvement antinucléaire) sur l’herbe humide en face du siège de DTE12, et alors que nous étions allongés là, jouant je suppose les fossiles des couches sédimentaires, je me suis trouvé satisfait, sinon exactement heureux, d’y être avec eux. La description poétique par une jeune femme d’une nouvelle configuration sociale et écologique et d’une Terre renouvelée vers 2030 fut aussi touchante que décourageante. J’ai passé la plus grande partie de ma vie à enseigner, conseiller et apprendre aux adolescents, et leur indignation comme leur espoir m’ont paru ressembler à la vie elle-même, en pleurant pour le malheur présent et futur, pour toujours et à jamais, et probablement trop tard, en nous disant que nous avons fauché le blé en herbe, que nous dévorons désormais nos propres enfants et que nous allons voir l’apocalypse se dérouler.

« Tout peut changer », comme y a insisté notoirement Naomi Klein, qui a désigné à juste titre le système capitaliste comme le plus grand obstacle à la survie — une perspective de plus en plus ouvertement débattue même dans les médias mainstream. Selon Klein, « l’urgence planétaire » causée par la catastrophe climatique pourrait devenir, et devient de fait, « une force qui galvanise l’humanité, en ne nous mettant pas seulement à l’abri du très mauvais temps, mais en nous dotant de sociétés plus sûres et plus justes sur plein d’autres plans également », voire en « sortant de la pauvreté d’immenses parties de l’humanité, en procurant des services de base qui manquent cruellement aujourd’hui, depuis l’eau saine jusqu’à l’électricité. » Son reportage sur les communautés qui luttent contre la bête extractiviste, et qui ont commencé à s’appeler « Blockadia », est vivant et plein d’espoir. Leur lucidité, leur résistance et leur manière de résoudre les problèmes à la fois pragmatique et utopique sont inspirantes. Hélas, sa propre documentation de la résistance capitaliste au changement, l’accélération dramatique de la destruction et celle des feedbacks naturels, jettent un voile sombre sur son cri d’alarme. Bien que la crise offre l’opportunité de changer les habitudes écologiques, d’établir la justice et une société soutenable, nous sommes « tenus prisonniers », s’inquiète-t-elle, non seulement par les infrastructures extractivistes, mais, à un niveau culturel profond, par les structures mentales de l’individualisme possessif et par une croyance quasi-religieuse dans le salut par la technologie. Klein en appelle à des transformations plus profondes, plus rapides, structurelles et même culturelles — « une vision du monde alternative » — que personne hormis une frange radicale n’est prêt à considérer. Tout cela en assurant son lecteur que choisir « la petite échelle et diminuer l’impact de l’humanité » est une option « tout simplement pas envisageable aujourd’hui, à moins de nourrir un désir génocidaire13. » Et pourtant il est difficile de croire que sans une diminution drastique de notre empreinte, et sans une vision du monde alternative qui promeuve la renonciation, nous n’ayons d’autres options qu’un chaos croissant. Pendant ce temps, nous entendons des appels frénétiques à la géo-ingénierie (que Klein démonte d’une manière incisive, ce qui est à porter à son crédit), en faveur de l’expansion vertigineuse de l’énergie nucléaire, des fantasmes de colonisation spatiale, le « transhumanisme » et d’autres cultes du cargo14 auxquels de nombreuses personnes, y compris certains activistes du climat et collapsologues, semblent succomber.

Au beau milieu de mes lectures, de mes marches de protestation et de mes simulations de mort, j’ai appris que durant la fête de Thanksgiving en novembre, 31 millions d’Américains se sont envolés vers quelque destination pour les célébrations — une habitude (ou un plaisir) supplémentaire typique de l’anthropocène. Nombreux sont ceux qui, dans le lot, ont dû voir les signes avant-coureurs et s’inquiètent sans doute pour le futur. Pourtant ils n’étaient pas prêts à abandonner leurs vieilles habitudes. Il m’est apparu que, peu importe ce qu’ils déclarent chérir au plus haut point, au premier chef ménager un futur humain et viable pour leurs enfants, ils continueront (nous continuerons) de vivre dans les structures — physiques, environnementales, psychologiques — que le capital a construites. Et, comme pour une addiction, ils ne renonceront pas à cette vie fantôme, en continuant de scier la branche sur laquelle ils sont assis, jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à des chocs gigantesques, où la terre vacille. Et même dans ce cas, le traumatisme étant ce qu’il est, il n’est pas dit qu’ils ne cèdent pas à la panique, aux mouvements de foule et à la guerre de tous contre tous. Le capital est une hydre, la société de masse un bourbier.

La Peste, Le Saut

Dès lors, devrions-nous nous retirer, tels les jeunes garçons et jeunes filles du Décameron de Boccace, dans un refuge sylvestre, pour nous divertir en méditant sur la Comédie humaine pendant que le monde brûle ? Ou peut-être dans la Tor House de Robinson Jeffers, afin de contempler avec mélancolie l’océan, la vaste beauté du tout et l’expérience tragique menée par notre espèce ? Devrions-nous plutôt trouver refuge dans une ancienne grotte Mahayana ou à Gethsémané ? Il s’agit assurément de lieux remarquables pour faire halte, mais en définitive je pense que nous devons trouver refuge en nous-mêmes, et nous exercer, y compris à travers la souffrance, à être cette personne dans un bateau surchargé prêt à chavirer dans des mers tempétueuses, comme dans la fameuse histoire des migrants vietnamiens contée par le vénérable moine Thich Nhat Hanh. Que chacun, aussi nombreux que possible, devienne le point immobile, conserve le calme et calme les autres. Et si nous échouons, échouons et périssons avec grâce, avec générosité15.

J’admire la résilience, le courage, l’intelligence stratégique et la solidarité créative de Blockadia et de toutes les communautés qui se rassemblent pour faire face aux plus importants de nos problèmes, particulièrement (mais pas exclusivement) les indigènes inspirés et les autochtones, fréquemment guidés par des femmes, qui possèdent une mémoire générationnelle et savent ce que nous avons tous perdu et continuons de perdre. Ils sont en train d’apprendre, et de prouver, que l’une des meilleures façons de prendre en charge le traumatisme lié au climat est de s’engager, d’être actif et d’assumer leur lien à la Terre. Cela pourrait être très utile à notre jeunesse, qui montre des signes de traumatisme profond à de nombreux niveaux, dont celui-ci doit être déterminant, et qui à l’heure actuelle se suicide dans ce pays à des taux records16.

Ils s’efforcent de sauver ce qui peut l’être dans ce bateau déglingué, à la dérive et en train de couler ; et peut-être également que grâce à eux certains d’entre nous, certains souvenirs de nos triomphes culturels et certains vestiges du monde naturel qui nous a accueillis et élevés, survivront au passage dans cet étroit défilé dans lequel nous entrons. Je respecte également le pragmatisme de ceux qui, comme Klein ou cet infatigable optimiste de la volonté qu’est Bill McKibben17, soutiennent que des demandes en forme de « tout ou rien », réclamant un changement total immédiat, seraient « téméraires » (c’est leur formule) étant donné la noirceur des perspectives — c’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai marché avec les jeunes. Qu’est-ce que les gens peuvent faire d’autre ?

Extrait de The North American Indian d’Edward S. Curtis, Library of Congress, 1914

Extrait de The North American Indian d’Edward S. Curtis, Library of Congress, 1914

J’apprécie également l’idée de Klein de former un mouvement social pour établir la justice et une refondation sociale dans ce « moment climatique ». Quand, avec d’autres, elle créa The Leap (Le Saut) au Canada, en 2015, elle déclara :

La politique des petits pas ne nous conduira pas où nous voulons. Nous devons nous mobiliser sur de multiples fronts à la fois », énonce-t-elle. « Ma crise n’est pas plus grande que votre crise. Elles sont liées, elles se recouvrent, et nous pouvons inventer des solutions capables de résoudre de multiples problèmes à la fois.18

Voilà qui suggère un mouvement social — et non un parti, bien qu’il puisse en émerger, avec toutes leurs contradictions et leurs dangers — construit, dans mon esprit du moins, comme une roue, la roue du dharma si l’on veut ; avec au centre une boule représentant le yin-yang de l’urgence écologique liée au calme intérieur, à notre loyauté envers la vie ; et comme rayons, nos communautés diverses et nos problèmes, que nous redressons intuitivement pour en faire les supports radiaux d’une authentique bonne vie. Je suis également d’accord avec Klein et d’autres activistes sur le fait que les gens sont capables de construire des communautés (peut-être même des communautés d’amour), d’apprendre à régler leurs problèmes dans ce contexte-là, et n’ont guère d’autre choix que d’essayer.

Étant donné où et comment nous en sommes tous venus à vivre, il n’y a peut-être pas d’autre solution qu’une réorganisation massive de l’espace que personne ne saurait imaginer à l’heure actuelle. Comment créer une nouvelle société, véritablement soutenable, résiliente, égalitaire, à partir des braises de celle-ci ? Je n’ai pas la réponse à de telles questions ; mais je crois qu’il est juste de dire que si « nous » (ou ne serait-ce que certains d’entre nous) parvenons à mettre au point une organisation sociale juste, en la maintenant dans ce passage étroit sans perdre en route notre humanité, cela sera dû au fait que certains auront appris à supporter et traverser les chocs historiques dont nous commençons tout juste à faire l’expérience. Ces chocs n’auront pas de précédents dans notre histoire, même si nous nous mettions à étudier l’effondrement des civilisations passées — bien qu’il s’agisse probablement de la meilleure comparaison que l’on puisse faire, au lieu d’évoquer le mouvement pour l’abolition de l’esclavage, le mouvement ouvrier, la Révolution espagnole, la Seconde Guerre mondiale ou quelque _New Deal _que ce soit, vert ou autre, même s’il peut y avoir également des choses à apprendre de ces exemples historiques.

J’évoque depuis quelque temps l’un des livres qui a le plus contribué à ma formation, lorsque j’avais vingt ans : La Peste de Camus ; et je me vois tomber une fois de plus d’accord avec son protagoniste, le Docteur Rieux, affrontant la peste à Oran. J’aime le fait que Rieux refuse de proférer le mot « espoir ». Il reste fermement attaché au réel, à la dure réalité. « Cette histoire est stupide, je sais bien, mais elle nous concerne tous. Il faut la prendre comme elle est », dit-il à Rambert, qui tente de partir de la ville. À l’objection de ce dernier, qui lui reproche de parler le langage de l’abstraction, il répond qu’il ne sait pas si c’est exact ; plus tard, reconnaissant qu’il y avait « dans le malheur une part d’abstraction et d’irréalité », il conclut : « mais quand l’abstraction se met à vous tuer, il faut bien s’occuper de l’abstraction » (dans les termes de Naomi Klein, cela s’appelle, simplement, « commencer de toute façon »).

Comme dans le cas de Rieux, l’incertitude dans laquelle nous sommes plongés — non seulement à l’égard de ce qui se passe exactement autour de nous et de ce que nous pouvons faire, mais aussi pour ce qui est d’agir avec éthique et de vivre une vie qui ait du sens (ce qui est la véritable question) — ne nous donne pas la permission d’abandonner. Après tout, si savoir « quand et à quel degré » nous sommes foutus (selon la phrase de Scranton) est encore une question que l’on se pose, cela s’apparente à la confrontation au fait inévitable que nous mourrons tous. Nous sommes rendus là où nous nous sommes toujours trouvés, sur le plan civilisationnel comme au plan individuel. Un autre chef-d’œuvre lu pendant ma période de formation, une nouvelle fois français, me revient ici : Le Mur, de Sartre, et son ironie mordante. Lorsque nous savons que nous sommes foutus (et nous le sommes, nous disent les collapsologues), il nous faut accepter ce fait, ensuite faire quelque chose — ne rien faire ou cultiver notre jardin c’est encore faire quelque chose — et, en dépit de nos meilleures intentions, nous pourrions rater encore plus. « Le succès est aussi dangereux que l’échec », dit le Vieil Homme. Comme le maître zen John Tarrant nous le rappelle, en citant une vieille énigme chinoise, « l’éclairé tombe dans le puits19 ». Le Mur de Sartre m’apporte également cette froide consolation : savoir que je ne suis pas seul dans mes ratages, que j’ai partie liée à une attitude humaine profondément enracinée, et que pourtant il me faut commencer. Dans La Peste, le personnage de Tarrou, qui rejoint le combat de Rieux, meurt de la peste tout à la fin, d’une façon absurde, alors qu’elle est en train de reculer. Il dit : « Je n’ai pas envie de mourir et je lutterai. Mais si la partie est perdue, je veux faire une bonne fin. » Cela suffit, avec l’idée de Rieux d’être un « témoin honnête ».

Et ainsi, nous sautons. Comme l’a écrit mon ami Fredy Perlman dans sa saga excentrique revenant sur la rupture primordiale, l’émergence du Léviathan civilisationnel, l’empire, la catastrophe inévitable et l’incertitude des prochaines étapes20 (un livre qui a eu une influence remarquable sur les anarchistes cherchant à débrouiller l’énigme de l’effondrement) : Hic Rhodus _! _Voici Rhodes, là où il faut danser. Le lieu de l’engagement, le lieu de la résistance. Le lieu où pratiquer la solidarité avec toutes les formes de vie et la toile du vivant — une notion que certains d’entre nous, habitants de Détroit, ont empruntée au bouddhisme et aux cosmologies indigènes (raison pour laquelle certains nous ont taxés avec mépris de « romantiques »). Le lieu, encore, où démanteler la mégamachine, en vue de la régénération, afin d’expérimenter ce que signifie le « retour au costume traditionnel » comme le disaient les Indiens pratiquant la danse des esprits avant qu’ils ne soient exterminés par les ivrognes composant les troupes des tuniques bleues. Il est peut-être temps, lecteur, de trouver le chemin vers Blockadia, avant que l’effondrement ne vous trouve.

Comme Oran sous les yeux de Rieux, le monde entier souffre désormais de fièvre, et nous semblons exposés à des défaites sans fin. Hic salta _! _C’est là qu’il faut sauter ! C’est ce que ma collapsologie personnelle recommanderait, alors que tout s’effondre, tout en rappelant à mes frères et mes sœurs, et aux enfants, qui tous sont nos enfants, que nous n’avons pas encore atteint le fond. Mais s’il y a jamais eu un moment pour commencer à soigner la planète, nos sociétés déchirées, nos familles et nous-mêmes, ce moment, proche du niveau le plus bas de cet escalier branlant, est l’heure et le lieu du commencement.

Ce texte est dédié à la mémoire de Donnie Kirkland (1954-2019), poète beat, anarchiste et boddhisatva.

David Watson

Traduit de l’anglais (américain) par Renaud Garcia, ce texte fait partie d’un travail plus long en cours, dans lequel David Watson s’est lancé à la suite de notre sollicitation.

David Watson est enseignant retraité en espagnol anglais, littérature anglaise et journalisme à Detroit (USA), David Watson est un collaborateur de la revue de critique de la société industrielle Fifth Estate de 1969 jusqu’en 2005. Contributions ponctuelles depuis cette date. Auteur de Against the Megamachine (Autonomedia, 1997), Beyond Bookchin, Preface for a Future Social Ecology (Autonomedia, 1996), En el camino a ninguna parte (Editorial Salmón, 2018).

-

Une variation sur le thème du spectre ouvre le texte Desert (2011), un essai anonyme écrit par quelqu’un que l’on pourrait décrire comme un «&bnsp; anarchiste sauvage&bnsp; ». Le texte est facile à trouver en ligne. ↩

-

Roy Scranton, Learning to Die in the Anthropocene: Reflections on the End of a Civilization, City Light Books, 2015, p.&bnsp; 15-16. Voir également David Wallace-Wells, The Uninhabitable Earth: Life after Warming, Penguin/Random House, 2019. ↩

-

On peut trouver tout cela en ligne, évidemment, y compris d’innombrables films d’entraînement à la «&bnsp; défense civile&bnsp; » produits dans les années 1950. On peut trouver le film Atomic Café, enquête excellente sur la culture de la planification militaire nucléaire américaine en ligne. Ce film date d’une période d’activisme intense contre l’armement nucléaire, à laquelle mes amis de Fifth Estate et moi-même prîmes part, en tant que frange radicale. ↩

-

L’essai «&bnsp; Against the Megamachine&bnsp; » (Fifth Estate, été 1981) est contenu dans mon livre Against the Megamachine: Essays on Empire and its Enemies, Autonomedia, 1997. Voir également le recueil en espagnol En el camino a ninguna parte, Ediciones Salmón, 2018. ↩

-

Voir le concept de mégamachine développé par Mumford dans les deux volumes de Le Mythe de la machine [1967], trad. fr. Fayard, 1973-1974. Le tome 1 a été réédité à l’Encyclopédie des nuisances, avec une traduction d’Annie Gouilleux, en 2019. [NdR] ↩

-

Pour ce qui est de ces «&bnsp; principes de l’effondrement&bnsp; », devenus canoniques pour la collapsologie, voir Joseph Tainter, L’Effondrement des sociétés complexes (1988), qui eut un grand impact sur moi lorsque je le lus une décennie plus tard, ainsi que Jared Diamond, Effondrement&bnsp; : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (2005). ↩

-

Fifth Estate, vol. 12, n°&bnsp; 10. ↩

-

Pour une représentation visuelle frappante, voir Yves Marchand et Romain Meffre, The Ruins of Detroit (Steidl Books, 2010-2014). Contrairement à la légende raciste selon laquelle le déclin de Détroit aurait commencé après la rébellion de 1967, il a débuté après la Seconde Guerre mondiale, avec la globalisation de l’industrie automobile, la destruction consciente des quartiers noirs par la construction d’une autoroute, la construction de banlieues protégées pour les blancs et le carburant bon marché. Voir Thomas J. Sugrue, The Origins of the Urban Crisis: Race and Inequality in Postwar Detroit, Princeton University Press, 1996-2005. ↩

-

Voir pour la notion de réhabitation Gary Snyder, The Old Ways, City Lights Books, 1977. Et Le sens des lieux, Wildproject, 2019. ↩

-

L’expression est «&bnsp; that’s a nasty Detroit hat you’re wearing, brother ». [NdR] ↩

-

Bionniers et bionnières : personnes passionnées, engagées et dédiées à la protection de notre biodiversité. [NdR] ↩

-

Il s’agit de DTE Energy, société de production d’électricité. Son nom provient de Detroit Edison. [NdR] ↩

-

Naomi Klein, Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Actes Sud, 2015. ↩

-

Le culte du cargo fait référence à la réponse que les peuples mélanésiens ont apportée à la colonisation de leurs terres par les Occidentaux à la fin du XIXe&bnsp; siècle et au début du XXe&bnsp; siècle. Ils pensèrent reproduire les coutumes des Occidentaux en imitant les opérateurs radio chargés de commander le ravitaillement (qui était distribué majoritairement par avion-cargo) et plus généralement en imitant la technologie des colons. [NdR] ↩

-

Voir Thich Nhat Hanh, Being Peace, Parallax Press, 1987. ↩

-

Melissa Healey, «&bnsp; Suicide rates for US teens and young adults are the highest on record&bnsp; », LA Times, June 18, 2019. ↩

-

Bill McKibben, né en 1960, est un activiste écologiste américain, co-fondateur de l’association 350.org qui enquête et lutte contre le réchauffement de l’atmosphère. Naomi Klein participe également à cette association. [NdR] ↩

-

Voir l’article de Jessica Murphy, «&bnsp; Canadian activists and artists back Leap Manifesto’s call to end fossil fuel use&bnsp; », The Guardian, 15&bnsp; septembre 2015. ↩

-

Le Vieil Homme est celui du Tao te King. L’éveillé qui tombe dans le puits est un vieux conseil chinois, tiré ici du maître zen John Tarrant, The Light Inside the Dark: Zen, Soul, and the Spiritual Life, Harper Perennial, 1998. ↩

-

Fredy Perlman, Against His-Story, Against Leviathan!, Black & Red, 1983. Trad. fr. : Contre le Léviathan, contre sa légende, Montréal, Maikan, 2006, rééd. s.l., L’Âne-alphabet, 2016. ↩