Les livres, les revues, etc.

Les livres, les revues, etc.

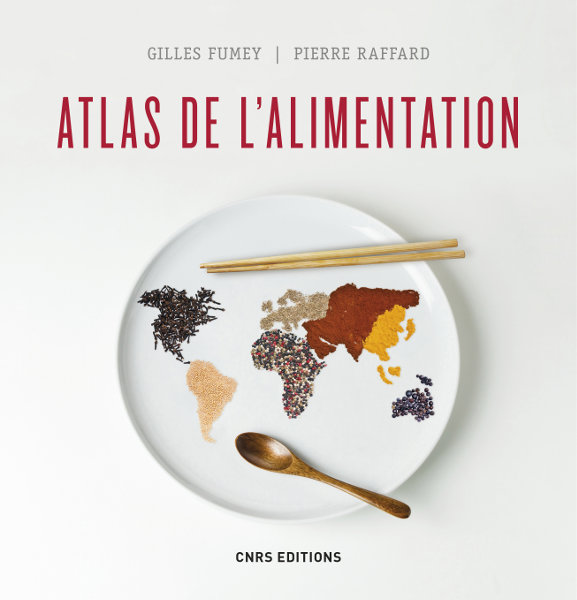

Gilles Fumey & Pierre Raffard, Atlas de l’alimentation. CNRS Éditions, 2018, 239 p.

De même que l’élève fait son introduction à la fin pour être sûr qu’elle colle à ce qu’il a pondu, commençons, nous, par la conclusion, qui offre la synthèse du propos de ce qui est un vrai atlas de géographie, se nourrissant de toutes les sciences humaines :

se nourrir est un acte qui a pris de multiples dimensions et qui a de multiples signifiants. Nutritionnelles, hédonistes, politiques, biologiques, agronomiques, juridiques, financières, sacrées, etc., toutes ces fonctions attachées aux aliments se mêlent pour donner un entrelacs de signaux différents selon l’humeur, les moyens et l’écosystème social du mangeur. Si l’analyse de cet entrelacs est complexe, le géographe offre une boussole qui pourrait bien, dans les années qui viennent, aimanter de multiples comportements.

Trois valeurs – origines, biodiversité et identités – sont affichées pour guider la lecture, et la présentation des données s’ordonne en cinq parties : les foyers de domestication, la mondialisation des plantes, les produits de l’élevage, les boissons, et les cuisines et saveurs.

S’agissant des foyers de domestication, ce sont d’abord les trois grands foyers de domestication des plantes (entre – 13000 et – 6000 ans) des Moyen-Orient, Asie du Sud-Est et Meso-Amérique, avec en contrepoint un continent africain sans foyer véritable mais de multiples adaptations régionales selon l’écosystème. Par « foyer » il faut comprendre la zone d’échange qui en est la condition. Chacun a sa céréale de prédilection (respectivement le blé, le riz et le maïs), leur intérêt étant le stockage (grain sec). Est alors posée la question de la sédentarisation, des villes et de la hiérarchisation de la société. Si le lien entre hiérarchisation et culture des céréales est acquis, sont-ce les premières villes qui ont favorisé la domestication naissante, ou l’inverse ? La question reste ouverte. Un chapitre intéressant est consacré aux fruits et légumes, liés aux montagnes et leurs piémonts, avec respectivement le Caucase, les piémonts himalayens et les Andes comme grands pourvoyeurs de diversités. De ces premières données, on ne peut pas ne pas évoquer, pour les anarchistes, la Zomia de James Scott sur le rapport plaines / céréales / hiérarchie / hétéronomie, et montagnes / fruits & légumes / « anarchie » / autonomie. Dans ce cadre, le régime fructivore d’Élisée Reclus prend un relief particulier, en étant centré sur les « plantes de l’autonomie » et excluant les « plantes de la hiérarchie » ! Pour finir sur la domestication, le chapitre sur celle des animaux s’ouvre avec une citation : « les raisons de domestiquer les animaux sont apparues une fois la domestication réalisée », qui peut questionner les prémices des manifestes végans, comme celui de Sandra Guimarães dans ce numéro de Réfractions. Car si la domestication pour l’alimentation a bien suivi celle des plantes (ovins / caprins et porc vers – 12000, bovins vers – 9000, volailles (depuis l’Asie du Sud-Est) vers – 8000, …, la plus ancienne domestication est celle du chien, vers – 30000 ans, et d’autres ne sont pas liées à l’alimentation mais au travail (chevaux, ânes, lamas, chats, …). En outre, certains peuples nomades suivent des troupeaux habitués à l’homme plus que vraiment domestiqués (les rennes dans l’arctique eurasien). S’il est notable qu’on ne trouve pas de trace de domestication dans les régions aux sociétés animistes (Afrique, Australie, Amazonie), peut-on hiérarchiser selon le critère de la domination, le fait de chasser ou pêcher un animal sauvage, et celui de le domestiquer ?

La seconde partie sur la mondialisation des plantes reprend les grandes phases de guerres, conquêtes, commerces et colonisations, comme vecteurs extrêmement puissants des diffusions anciennes, caractérisées par un brassage généralisé, avec des acclimatations croisées (essentiellement entre Eurasie et Amériques). Le dernier chapitre consacré à l’industrialisation souligne les problématiques d’abondance au risque de l’épuisement et d’une perte énorme de la biodiversité y compris des espèces domestiquées (avec des initiatives de « banques » d’échantillons de milliers de variétés de cultivars de centaines d’espèces). L’industrialisation, dans son développement capitaliste des avantages concurrentiels, pose également le problème de la spécialisation des régions, le Sud (politique) devenant la ferme du monde selon un régime intensif qui nous renvoie, pour ce numéro de Réfractions, à l’interview de Xavier Noulhianne d’un côté, et à l’environnement brésilien de Sandra Guimarães de l’autre (premier producteur mondial de soja…pour la production de viande de boucherie exportée dans le monde entier).

La troisième partie revient sur les produits de l’élevage, auquel est associée la pêche (qui est encore majoritairement une chasse, mais dont la part de l’aquaculture devrait devenir sous peu prépondérante). C’est ici la place de l’animal vis-à-vis de l’homme qui apparaît au premier abord, avec une origine souvent rituelle et sacrificielle de la consommation de viande, et parallèlement un imaginaire lié à chaque animal qui a nourri les associations / dissociations comme le décrit dans ce numéro Jean-René Delépine. Suivent des chapitres sur l’ère industrielle moderne, et comment le rapport à la consommation de viande évolue inversement entre l’Europe où les mouvements végé, végan et/ou anti-industriels conduisent à une réduction, et les pays du Sud (avec des distinctions selon les aires) pour qui cette consommation, associée à l’industrialisation de sa production, apparaît encore comme un « progrès ». Un chapitre complet et intéressant est consacré aux lait et fromage comme sous-produits de l’élevage, qu’on ne détaillera pas ici, sauf pour souligner une donnée : une majorité des populations des pays du Sud et de l’Asie sont intolérantes au lactose. L’adaptation du corps à ces produits serait donc un fait historique spécifiquement occidental (correspondant au « Nord » politique). Enfin, le chapitre sur la pêche évoque les questions d’épuisement de la biodiversité, et d’application à l’aquaculture des modèles industriels intensifs qui sont pourtant critiqués dans l’agriculture et l’élevage.

La quatrième partie sur les boissons passe en revue les vins / bières, alcools forts, eaux / jus / sodas, et thé / café / chocolat. Faisons ici juste un commentaire sur les vins & bières, leur origine souvent ritualisée et religieuse et le lien particulier avec la sociabilité. Je pointerai sur ce thème l’évocation du supra, banquet traditionnel géorgien (la Géorgie serait le territoire d’origine de la vinification) :

Ce repas qui peut durer plusieurs heures, est pris en charge par un tamada, personnage central désigné pour porter les toasts et réguler la prise de vin. Car le vin […] conduit la compagnie à table vers une forme d’ivresse sociale de bon aloi (sic), précédant parfois une danse collective.

Une telle pratique sociale – qui exclut toutefois les femmes et les enfants, comme il sera rappelé dans la recension suivante d’Une histoire politique de l’alimentation, de Paul Ariès – vient s’insérer au beau milieu de deux termes difficilement conciliables évoqués dans ce numéro de Réfractions : le « banquet de la vie » dont l’image est reprise par Jean-René Delépine, et l’abstinence comme cohérence du militant révolutionnaire, développée par Erwan Sommerer.

Enfin, la cinquième partie sur cuisines et saveurs, nous place au cœur des débats sociaux que ce numéro de Réfractions a essayé de présenter. La question du goût qui s’uniformiserait dans la mondialisation, avec quatre icônes internationalisées : Burger, Pizza, Sushi et Kebab. La montée des saveurs asiatiques. Le problème du sucre pour l’Occident (voir plus loin la recension de Le pouvoir du sucre ou la mort programmée de Giuseppe Aiello). Les interdits alimentaires, qu’ils soient religieux, sanitaires ou issus des nouvelles contestations (illustrant et prolongeant les développements de l’article de Jean-René Delépine, et problématisant les affirmations du manifeste végan de Sandra Guimarães). Les grands espaces de référence culinaires. Les rapports entre cuisines et terroirs, sous l’angle de la consommation (appellations d’origine, localisme, mouvement « slow food »…) ou de la production (Bio, Amap…), qui ne sont pas exempts de dépolitisation comme Xavier Noulhianne nous l’expose dans son interview. Et pour finir la question de la ville (voir plus loin la recension de Ville affamé de Carolyn Steel), et celle de la nourriture « synthétique ».

Bref, un atlas qu’on lira et consultera, et reconsultera, car il tient sa promesse : « Si l’analyse de cet entrelacs est complexe, le géographe offre une boussole qui pourrait bien, dans les années qui viennent, aimanter de multiples comportements. »

Jean-René Delépine

Paul Ariès, Une histoire politique de l’alimentation. Du paléolithique à nos jours. Max Milo Éditions, 2021, 446 p.

Le titre de l’ouvrage et le nombre de pages peuvent faire craindre une entreprise lourde et fastidieuse. Il n’en est rien. Paul Ariès nous propose d’entreprendre un long voyage gastronomique ponctué par 13 services successifs à la façon de la vieille table française : les tables préhistoriques, la table mésopotamienne, la table égyptienne, la table grecque, la table romaine, la table gauloise, la table mérovingienne, la table carolingienne, la table clérico-féodale, la table de la monarchie absolue, la table républicaine, la table bourgeoise et, dernier arrêt du voyage, les tables industrielles du XXᵉ et XXIᵉ siècles. Le voyage est, certes, long dans le temps mais circonscrit dans l’espace au territoire de la France dans laquelle, comme dans toutes les autres sociétés, et ce depuis des millénaires, l’alimentation et la politique s’entrecroisent étroitement. Et dès les premières pages il nous invite à abandonner deux illusions : la première est qu’on mange mieux aujourd’hui qu’hier, la deuxième est que le « progrès technique » ait apporté du positif en matière agricole. Ce long voyage se propose sinon de répondre, du moins d’examiner quelques invariants qui articulent notre rapport, en tant qu’humains, à l’alimentation, invariants qui perdurent depuis l’époque des plus anciens hominidés. « Quels sont les choix alimentaires à effectuer pour garantir à chacun le droit à l’alimentation ? Faut-il considérer les animaux comme des réserves de viande ou des partenaires ? Comment une minorité s’empare-t-elle des stocks alimentaires ou fait-elle de la table un vecteur d’inégalité ? » seront les principaux paramètres à l’intérieur desquels est analysée cette activité humaine vitale.

Dès le Paléolithique l’alimentation est l’occasion, pour Homo sapiens, omnivore bien que fondamentalement chasseur, de satisfaire non seulement un besoin physiologique mais de développer des compétences comme la coordination des mouvements dans l’invention d’outils, de récipients ou de techniques de stockage. Et l’action sociale, collective, est présente d’emblée, non seulement dans la recherche de la nourriture mais aussi dans sa consommation, toujours en communauté. La conservation posant quelques problèmes à l’époque, le don et le contre don entre groupes sont une des solutions possibles. échanges entre groupes centrés non seulement sur la question alimentaire mais aussi, bien entendu, sexuelle. Interdits alimentaires et interdits sexuels président donc depuis toujours à cette activité.

Depuis la Préhistoire les inégalités sociales font leur apparition et se manifestent à l’occasion des banquets discriminatoires. Et déjà on trouve une majorité qui travaille davantage pour constituer un surplus et qui cède le contrôle à une minorité. Toutes ces questions qui se trouvent à l’origine des sociétés hiérarchiques font l’objet des recherches de paléohistoriens que l’auteur a consultées et qu’il développe dans son ouvrage, ce que nous ne pouvons pas faire dans cette note de lecture, mais qui nourrissent l’intérêt pour le sujet. Cette période – la préhistoire – durant laquelle l’alimentation carnée prédomine, se caractérise aussi par l’importance des figures masculines, viriles, et la chasse est l’emblème d’une aristocratie qui se réserve le monopole des armes. Inégalités sociales, accumulation des biens, différence de sexes, pouvoir, sont les analyseurs qui traversent tout le livre et qui rendent sa lecture particulièrement attractive au regard de cette actualité surprenante. Des phrases comme : « L’alimentation est donc féminine lorsqu’il s’agit simplement de nourrir, elle devient masculine lorsqu’elle sert à dire et à produire le séparatisme social » (p. 63) en sont un exemple.

Les cités – États font leur apparition durant la civilisation mésopotamienne (3400 ans av. JC) où s’introduit une coupure, qui dure jusqu’à nos jours, entre l’alimentation des puissants et celle de la population. Manquer de pain, de bière et de viande est synonyme de misère et c’est de cette époque que date aussi la diabolisation du porc, « d’abord considéré par le clergé comme sale, stupide, et symbole d’impureté rituelle ».

L’Égypte est le premier pays à avoir conçu la table comme un langage et le même hiéroglyphe signifie manger et parler. Et il est aussi le premier à avoir développé la culture du pain, symbole de la vie éternelle et de la résurrection. Associé à la bière, produite de façon domestique et consommée quotidiennement, le « pain bière » (le même mot signifie bière et liquide) représente l’alimentation populaire alors que le vin, boisson noble, est réservé aux élites. La civilisation égyptienne serait fondée sur une triple obligation : nourrir les dieux, nourrir les morts et nourrir les vivants et chacune d’elles sera l’objet de prescriptions sévères, du nombre de repas aux formes de consommation.

Alors que la civilisation égyptienne conçoit la table comme un langage, en Grèce celle-ci est un partage. Manger seul c’est ne pas être pleinement civilisé. Et encore une fois, le langage permet de saisir le sens profond, le même mot étant utilisé pour dire manger et partager. Mais il y a plusieurs façons de partager et tout le monde ne fait pas partie du banquet : sauf exception, les femmes, les enfants et les esclaves en sont exclus. L’importance des repas, pour les Grecs, est essentiellement politique et participer au banquet c’est devenir citoyen. La nouvelle triade alimentaire – blé, huile d’olive et vin – exclut la viande car elle est indissociable de la logique du sacrifice, et aux yeux des Grecs un mangeur de viande est un Barbare… de même qu’un buveur de lait. Mais toutes les viandes ne sont pas pareilles, et de nombreux interdits et rituels règlent sa consommation.

On peut distinguer en Grèce deux sortes de repas, de banquets : le deipnon et le symposion, le premier consacré à la consommation des aliments, à la satisfaction du besoin tandis que le second est destiné à la circulation de la parole grâce au vin et il aurait une dimension philosophique.

La table romaine est l’héritière des tables égyptiennes et grecques car elle est structurée aussi bien comme un langage que comme un partage, mais à la différence de la table grecque le partage ne se fait pas entre citoyens mais entre amis. Et l’amitié n’a pas de fonction politique.

Le gigantisme urbain de Rome forcera la République puis l’Empire à importer massivement de la nourriture d’Égypte et de l’Afrique du Nord et à inventer des politiques alimentaires pour mettre la population à l’abri de la famine. Politiques qui légifèrent aussi bien sur la production et le stockage que sur la consommation et l’organisation des repas. Parmi ces politiques alimentaires se distingue celle de la distribution alimentaire, totalement émancipée du religieux – l’aumône – ainsi que des moments de famine ou de pénurie de nourriture, s’inscrivant par conséquent dans une logique des droits. Mais il ne faut pas oublier que cette pratique repose sur le pillage des territoires conquis, notamment en Afrique du Nord.

Depuis la civilisation égyptienne le pain occupe une place symbolique parmi les nutriments, et avec le christianisme il devient religieux ainsi que symbole de la commensalité.

La consommation du pain, de la viande, et dans une moindre mesure du vin, seront des marqueurs qu’on pourra suivre tout le long du périple que nous propose P. Ariès. La composition du pain a changé à travers les époques, passant de bouillie de céréales à la panification pour arriver au pain blanc, mais sa présence dans les repas et banquets a toujours été centrale, et chargée de sens. De son côté la viande, nourriture privilégiée des chasseurs – cueilleurs, l’auteur nous a exposé à plusieurs reprises comment sa consommation était toujours associée à des représentations de virilité ou de pouvoir. Le passage à l’alimentation plus carnée chez les Romains serait dû au souci de développer des valeurs en conformité avec celles de la Rome impériale : l’esprit guerrier, donc carnassier. Mais, paradoxalement, la viande la plus consommée est celle de volailles et surtout de porc, le seul animal élevé pour la boucherie et dont les morceaux les plus appréciés sont la vulve et la tétine de truie, morceaux « féminins ». Pour ce qui est du vin, il est présent à la table depuis l’Égypte ancienne, considéré comme une boisson noble en concurrence avec la bière, boisson nationale. Cet antagonisme vin / bière se poursuivra les siècles suivants et prendra des accents nationalistes voire religieux. L’époque carolingienne fera l’éloge du vin français chrétien contre la bière anglaise païenne, mettant en avant le fait qu’aucune règle monastique n’interdit la consommation de vin.

Le onzième service (chapitre dans le langage courant) « la table républicaine » est le plus long de l’ouvrage, presque le double des autres. Il couvre la période révolutionnaire, le Directoire et le Consulat. « La question du pain est consubstantielle avec la Révolution » soutien P. Ariès, qui s’inscrit en faux contre « les légendes savamment entretenues » qui expliquent que la Révolution serait la conséquence de mauvaises récoltes alors que selon l’auteur la cause est dans les mauvais choix politiques, en particulier la libéralisation du marché des grains. « Du pain » sera le cri proféré durant les émeutes de subsistance et balisera les moments forts du processus révolutionnaire. Et les solutions pour fournir du pain au peuple varieront selon l’adhésion aux principes libéraux ou socialistes. Durant cette période, la pomme de terre (pas du tout la même que de nos jours, d’un goût plus amer) aura son heure de gloire, et sera l’enjeu de conflits aussi bien politiques que scientifiques, inéluctablement rattachés à la lutte de classes. Les riches sont favorables à la culture et consommation de la pomme de terre…pour les pauvres. Parmentier l’expérimentera avec les pauvres hospitalisés, et Louis XVI la proclamera « le pain des pauvres ». Mais les pauvres ne souhaitent pas « manger comme de porcs », et la pomme de terre n’a de succès que là où les porcs n’en mangent pas. Et le chapitre se termine par cette citation de H. Bonnemain :

La grande illusion de Parmentier, commune à tous ses contemporains et à certains des nôtres, a été de croire à la possibilité de résoudre le problème de la faim par des moyens techniques.

Au début du XIXᵉ siècle éclate un « grand conflit entre les partisans du sucre de canne – et de l’esclavage – et les partisans du sucre de betterave et de l’abolition de l’esclavage cannasucrier ». (cf. note de lecture sur le livre Le pouvoir du sucre).

Les dernières pages du livre brossent un tableau inquiétant des tendances actuelles dans la production d’aliments (une agriculture sans élevage, avec des substituts artificiels de viande ou la généralisation des fermes verticales, sans rapport avec la terre) mais aussi une modification radicale des « manières de table ». Depuis les époques préhistoriques, la consommation d’aliments constituait des moments de sociabilité, de convivialité : table de partage, table de langage et tout ce qui confère à l’acte de se nourrir une connotation conviviale, sociale, politique s’estompe au profit de formes plus individualistes. Le désir a peu à peu laissé la place au besoin, avec une préoccupation grandissante pour la qualité, l’origine, le nombre de calories des nutriments. Toutes préoccupations louables, mais qui vont dans le sens d’une inscription de cette activité dans le registre du biologique/sanitaire individuel. Et paradoxalement, en parallèle, dans les pays industrialisés se développe la malbouffe, la junkfood. Laissons le mot de la fin à P. Ariès :

Nous devons reconnaître que les cultures populaires de la table […] tout comme les cultures paysannes […] sont au cœur de la fabrique de l’humain. La table est donc éminemment politique dans ses deux versants : que mange-t-on ? comment mange-t-on ?, car elle suppose toujours à la fois de dire l’unité dans la division et de construire des communs.

Heloisa Castellanos

James C. Scott, Homo Domesticus.Une histoire profonde des premiers États. La Découverte, 2021 (trad. M. Saint-Upéry), 324 p.

De prime abord, il ne semble pas évident de relier l’agriculture, et notamment celle des céréales, à l’émergence de l’État. C’est pourtant le tour de force que réalise James C. Scott, anthropologue et politologue états-unien, au cours d’un récit d’une grande clarté accompagné d’une plume ciselée. L’auteur, se réclamant d’une anthropologie anarchiste dans la lignée des regrettés Marshall Sahlins et David Graeber, tente de répondre à la question suivante : qu’est-ce qui peut expliquer l’avènement de l’État, une forme politique très récente au regard de l’histoire de l’humanité ? Une partie de la réponse tient dans le développement de l’agriculture céréalière. À travers cette idée fondatrice, une foule de conséquences advient : l’agriculture a entraîné une nécessité de main d’œuvre et a favorisé le développement de l’esclavage ; la récolte des céréales justifie l’invention de l’écriture et, par là-même, du collecteur d’impôt ; les murailles s’érigent pour protéger le palais et les ressources contre des peuples nomades mais aussi pour enfermer une population et la soumettre au travail, etc.

L’originalité du travail de James Scott ne réside pas vraiment dans l’exposition de ces états de fait, bien connus depuis plusieurs décennies déjà. Elle se situe davantage dans le renversement de perspectives que propose Homo Domesticus. Par exemple, les dates approximatives de domestication de certains animaux et de plantes sont connues. Pourtant, ne peut-on pas parler également de domestication de l’humanité elle-même, désormais incapable de se nourrir sans le riz, le blé, le maïs, des plantes élémentaires à la base de l’alimentation mondiale ? L’auteur revient également sur le mythe de la civilisation : pourquoi considérer le développement étatique et sédentaire comme des marques de progrès ? Il parvient à démontrer, avec brio, que la chute d’une ville pouvait être, à bien des égards, plus bénéfique pour une population que son maintien. Homo Domesticus s’avère être un livre important et intense. Il ouvre également la voie vers des réflexions contemporaines sur « l’effondrement » et les possibilités qu’il peut ouvrir, sur la remise en question d’une vision étatique de la culture et de la civilisation. En définitive, il est également rappelé, au cours de l’ouvrage et de la belle préface de Jean-Paul Demoule, un préhistorien français, qu’il n’y a rien d’inévitable dans l’histoire humaine.

Alexandre Guilloteau

Claude Thouvenot, Le pain d’autrefois – chroniques alimentaires d’un monde qui s’en va. Presses Universitaires de Nancy, 1987, 190 p.

Lorsque ce numéro de Réfractions a pris sa place dans la file pour être le suivant à concevoir et fabriquer, j’étais en train de relire ce livre déjà ancien, pour stimuler mes réflexions sur l’autonomie, dans les nécessités à garantir pour tout groupe humain : s’alimenter, s’abriter (l’abri valant pour moi autant par l’habillement que l’habitation) et soigner. Et singulièrement pour le premier terme, comment penser une autonomie qui ne verse pas dans l’autarcie. Or à la lumière des dimensions multiples que le thème de l’alimentation ouvrait, ce que j’ai (re)trouvé dans ce livre de Claude Thouvenot allait au-delà de cette question de l’autonomie / autarcie du régime de la ferme « de nos aïeux ».

Conformément à son titre, il s’agit de treize chroniques sur des natures d’aliment (le pain, la soupe, la pomme de terre, le lait, la piquette, la goutte, le lard, la viande fraîche, la crème et le beurre, les fruits, les pâtisseries sucrées, la bière et le vin, le café et les liqueurs), resituées dans les pratiques sociales de l’Est de la France (Lorraine et Alsace).

Contrairement à ce que peut laisser craindre le titre, l’ouvrage n’est pas du tout nostalgique. La première chronique sur le pain pose le décor, en opposant aux idolâtres du bon pain du bon vieux temps, « le pain fleuri de jaune et de bleu des étés pourris, le pain aigre ou irritant du sixième jour ou celui manqué des jours néfastes ». Il décrit simplement un système social avec ses dimensions d’autonomie (on porte son grain – souvent un mélange de céréales semées ensemble dans le même champ – au meunier du village pour repartir avec sa farine, et on fait son pain dans le four de sa maison), mais aussi de répartition genrée du travail (le pétrissage de la pâte et la cuisson aux femmes, et c’était un travail de force…), ou de hiérarchisation des rôles symboliques (c’est « le père » qui coupe le pain).

Un autre repère utile fourni par ce livre, c’est que la bascule entre le régime autarcique et celui de la consommation s’amorce dans l’entre-deux guerres, et l’industrialisation de la production agricole depuis les intrants jusqu’à la consommation en hypermarché se fait à partir des années 1950 (cf. Xavier Noulhianne qui nous en explique les raisons dans ce numéro de Réfractions). Lorsque Claude Thouvenot fait ses chroniques en 1987 sur base d’enquêtes menées les quelques années précédentes, le « monde qui s’en va » est en réalité déjà parti. Ce qui est en train de partir et qu’il recueille, c’est la mémoire de la dernière génération (celle née au tout début du XXᵉ siècle), qui aura connu ce régime autarcique de la ferme ayant très peu évolué entre les XIIIᵉ et XXᵉ siècles. Aujourd’hui cette génération est également partie. Avoir cette échelle de temps, singulièrement pour ce qui est de l’alimentation, me semble essentiel à la compréhension des dynamiques suicidaires actuelles et de celles que nous pourrions initier pour nous en déprendre.

Ensuite, on est frappé par le rôle de l’alimentation dans l’identité sociale, puisque les mêmes produits de base révèlent la frontière entre le monde germanique (Alsace-Moselle) et le monde roman (Lorraine), selon qu’ils sont mangés crus plutôt que cuits, ou bien à midi plutôt que le soir (cf. mon article « Au banquet de la vie » dans ce numéro de Réfractions). Ce qui peut donner des moments cocasses lorsqu’apparaît un nouveau produit que l’on soumet à ses habitudes de préparation alors qu’il ne s’y prête pas (cf. une description amusante de choucroute avec du chou-fleur, pour impressionner l’assistance, mais qui arriva dans les assiettes en bouillie aqueuse pour avoir cuit trop longtemps…).

On y lit aussi des développements intéressants sur la saison des fruits, qui, jusqu’à l’appertisation, donne lieu à des tartes en quantité, mais que l’on entrepose sur l’armoire, avec cette économie paysanne qui veut qu’on fasse durer. Résultat : on mange souvent moisi !!!

Enfin, on retrouve dans ce monde parti cette obsession du manger, et les banquets (que l’on organise pour les noces, baptêmes, enterrements et fêtes patronales) qui représentent les moments d’abondance, que l’on a préparé de longue date, qui durent plusieurs jours et qui sont le moment où, à côté de la viande de la ferme (lapin, poulet, cochon), les plus aisés achetaient et offraient de la viande de boucherie (du bœuf). Ce sont les moments de sociabilité, qui sortent de la quotidienne soupe de pomme de terre au lait caillé avec du pain et un peu de lard. Ces moments dont on pourrait presque dire que ce sont ceux pour lesquels on vit. Nul doute qu’on ait ici cette métaphore tenace du « banquet de la vie » qui a animé les chansons de tous les courants socialistes du XIXᵉ siècle et début du XXᵉ.

Jean-René Delépine

Carolyn Steel, Ville affamée.Comment l’alimentation façonne nos vies. Rue de l’échiquier, 2008 (trad. M. Bouvier), 448 p.

Lorsque l’on s’intéresse à l’alimentation, les premières réflexions concernent souvent la manière de produire la nourriture ainsi que la façon de la consommer. Il est moins courant de s’intéresser à la manière dont les systèmes alimentaires façonnent les habitats, structurent les villages, les villes, les espaces de vie des sociétés humaines. C’est précisément ici tout l’objet – et l’intérêt – de Carolyn Steel, l’auteure de l’ouvrage et architecte de formation. Elle tente de traiter des principaux systèmes alimentaires mondiaux et leurs évolutions dans le temps et l’espace. Elle commence par évoquer les rapports entre la ville et son environnement, en s’attardant sur les relations ville / campagne, parfois houleuses et profondément conflictuelles mais toujours complémentaires. Elle revient, par exemple, sur l’épisode très connu du mouvement des enclosures en Grande-Bretagne et sur les réactions liées à l’industrialisation de la terre, en particulier les premiers mouvements écologistes états-uniens. Il est ensuite question de l’approvisionnement des villes, défi permanent qui n’a finalement été réglé, en partie, qu’il n’y a que très peu de temps en raison de la mécanisation et de la découverte des énergies fossiles, dégageant plus d’énergie pour un coût moins élevé, permettant alors l’approvisionnement quotidien de millions de plats par jour. La part belle est faite à un espace particulier dans la maison, la cuisine. L’autrice y évoque les rapports de genre et de domination sociale qui s’y jouent, tant par la relégation puis par la mise au centre de la cuisine au sein de l’habitat que par le statut social des personnes qui y travaillent (serviteurs, femmes, etc.). En dernier point, il est évoqué le sort des déchets alimentaires, qui ouvre la voie vers des interrogations pertinentes sur la manière dont les sociétés pensent leurs déchets et donc leur environnement. Nos villes, longtemps vues comme des cloaques immondes à assainir par d’importants efforts hygiénistes et centrées sur leur seul développement, devraient apprendre, selon l’auteure, à changer de regard sur elles-mêmes et sur ce qu’elles produisent, à reconsidérer leurs déchets ainsi que la manière de se considérer comme partie intégrante d’un environnement complexe.

Autant le dire clairement : Ville affamée n’est ni un livre anarchiste, ni un livre orienté, à proprement parler, dans un sens émancipateur tel que Réfractions peut l’entendre. Il s’agit plutôt d’une introduction à une réflexion beaucoup plus globale sur les systèmes alimentaires et la manière dont ils façonnent les espaces, les paysages, les habitats et les sociétés. En croisant de nombreuses disciplines scientifiques, exemples précis et localisés et faits généraux, l’ouvrage ouvre la voie vers de nombreux questionnements féconds. À de nombreux égards, en particulier pour la richesse des réflexions qu’il contient, sa lecture est vivement conseillée pour toute personne désireuse de compléter ce numéro de Réfractions ou, simplement, curieuse.

Alexandre Guilloteau

Giuseppe Aiello, Le pouvoir du sucre ou la mort programmée. Atelier de création libertaire, Lyon, 2020, 168 p.

Disons-le d’emblée, cette note de lecture n’est pas impartiale puisque son autrice est aussi une des traductrices de l’ouvrage en objet et la préfacière. Le pouvoir du sucre ou la mort programmée, de Giuseppe Aiello, publié par l’Atelier de création libertaire de Lyon, a en effet été traduit de l’italien par l’atelier de traduction collaborative que j’anime depuis quelques années1. Cette note est d’autant moins impartiale que je connais aussi l’auteur, rencontré par le biais de son ouvrage sur la commune libertaire d’Urupia2, puis, en chair et en os, à la Vetrina dell’editoria anarchica e libertaria, la foire au livre anarchiste et libertaire qui se déroule tous les deux ans à Florence depuis 2003. Sur son stand des éditions Candilita, l’ouvrage sur le sucre faisait belle figure, avec sa couverture multicolore représentant des bonbons gluants, véritables bombes sucrées. Le titre, que nous avons décidé de ne pas reprendre dans la version française, avait aussi de quoi attirer l’attention. En voici la traduction : Le mystère (résoluble) du sucre assassin. Une histoire d’alimentation, de pouvoir, d’argent et de science. Ou de quelques raisons plus ou moins bonnes d’éliminer le saccharose et autres cochonneries de votre alimentation.

Tout était donc dit en deux lignes. Si, en faisant vos courses, vous passez plus de temps à décrypter les étiquettes qu’à effectivement faire vos achats, vous êtes peut-être en train de penser que vous avez déjà suffisamment d’informations sur les méfaits du sucre. Prenez tout de même la peine de vous pencher sur la façon dont Giuseppe Aiello traite la question. Contrairement à d’autres ouvrages, certains déjà anciens3 comme le montre la riche bibliographie rassemblée en fin de volume, celui-ci propose une approche pluridisciplinaire. Il met à la portée de tout le monde, de façon synthétique, les résultats de nombreuses recherches historiques et expérimentations scientifiques.

L’autre caractéristique de l’ouvrage est de ne pas dispenser de conseils ni de proférer de menaces, pour tenter d’imposer ses positions, mais d’inviter chacun.e à mener ses propres recherches et à se faire sa propre opinion. Les débats n’ont d’ailleurs pas manqué au cours des séances de traduction collective, parfois accompagnées de dégustations sucrées, esprit de contradiction oblige. À ce propos, traduire le prologue a été une véritable torture. Les personnes qui connaissent Naples comprendront vite pourquoi, aidées en cela par la photo de couverture : en quelques paragraphes, l’auteur nous conduit en promenade à travers les spécialités pâtissières napolitaines, qui méritent plus d’un détour.

Cette épreuve du prologue gourmand enfin surmontée, on entre dans le vif du sujet avec les définitions du mot « sucre », dont l’emploi dans le langage courant est souvent inapproprié. La question du pouvoir, que Giuseppe Aiello définit comme étant « constitué de fragments perpétuellement reformulés d’ordres, de démissions de responsabilité, de châtiments corporels et de vexations sociales, d’exaltations d’identités conformistes, d’individualités humiliées, d’aliénation et d’isolement », se pose aussi dans le domaine de l’alimentation. Le pouvoir a intérêt à maintenir le mystère autour de certaines informations liées à notre façon de nous nourrir et à l’usage du sucre dans l’industrie alimentaire. C’est donc un devoir politique de prendre toute la mesure des mécanismes qui ont fait du sucre un élément fondamental, et sans doute un des moins naturels, de l’alimentation de toutes les couches de la société, alors qu’il en était quasiment absent il y a encore quelques siècles.

La première partie de l’ouvrage retrace le parcours historique et économique du sucre, d’abord le cheminement de la canne à sucre de l’Orient à la Méditerranée, puis de l’autre côté de l’Atlantique, en concomitance avec la traite humaine. Arrive ensuite la betterave sucrière, qui fait baisser le prix de revient du sucre et augmenter encore davantage la consommation. Les effets sur la santé des populations sont dévastateurs, comme le montrent certaines études mises en perspective par Giuseppe Aiello, qui met aussi en évidence les dynamiques de pouvoir en acte. En regardant le temps long de l’histoire, on comprend pourquoi certaines populations sont plus à risque que d’autres. En observant l’imposition de certaines pratiques alimentaires, par des moyens de propagande aussi efficaces que mensongers, notamment au moment de la révolution industrielle, on comprend comment s’est répandue la croyance que les femmes et les enfants ont une préférence pour les saveurs sucrées. Nous en arrivons à la situation d’aujourd’hui, où sont valorisées toutes les substances raffinées, le sucre, mais aussi le riz, la farine… et où l’on trouve normal d’ingurgiter des boissons qui contiennent l’équivalent de sept morceaux de sucre par verre. Il en résulte ce paradoxe : nous souffrons à la fois d’hypernutrition et de dénutrition. Pourtant, aucune campagne de grande ampleur n’est menée contre les « multinationales de boissons gazeuses qui attentent à la santé des enfants du monde entier », comme le dit l’auteur dans la préface, rappelant aussi que les grandes compagnies « visent non seulement le profit, mais surtout le contrôle social et la cohésion/coaction d’une humanité définitivement mondialisée et toujours plus mentalement recluse ». L’ouvrage nous interpelle également, par ricochet, sur l’éducation culinaire et alimentaire à donner à nos enfants, petits-enfants. Si, comme le montrent l’observation, l’expérimentation et l’étude, le sucre est une « drogue tueuse au pouvoir addictif supérieur à celui de la cocaïne », cela vaut au moins la peine de s’interroger plus avant sur sa propre consommation et sur celle de nos proches. Grâce à l’ouvrage de Giuseppe Aiello, vos arguments deviendront plus percutants et on ne vous aura jamais expliqué aussi clairement le paradoxe de la carotte grâce auquel vous comprendrez enfin, et de façon définitive, la différence entre index glycémique et charge glycémique.

La deuxième partie nous conduit au royaume des blouses et des éprouvettes, ce qui est l’occasion de se demander, d’abord, ce qu’est une bonne expérience scientifique, une démarche particulièrement utile par les temps qui courent. Puis on passe en revue, en quelques chapitres plus techniques, les conséquences de la consommation de sucre sur le système immunitaire, sur différentes parties du corps humain (cœur, foie, reins, vésicule biliaire, intestin, yeux, oreilles, cerveau), sur les dents, pendant la grossesse, sur l’apparition de cancers, sur le métabolisme de certains minéraux, notamment le calcium et magnésium, sans oublier la question de l’excès ou du déficit d’insuline.

Contrairement à ce que ces quelques lignes pourraient faire penser, ces pages traitant de sujets graves ne manquent pas d’une forme d’humour, que nous avons essayé de restituer dans la traduction. Nous avons cependant dû renoncer à trouver des équivalents français pour tous les types de gâteaux napolitains. Sur cet aspect aussi, il vous faudra vous faire une opinion et choisir non seulement votre pâtissier préféré pour la sfogliatella, mais aussi décider la version riccia ou liscia, à pâte feuilletée ou brisée, un horrible dilemme, surtout quand on a décidé, comme vous ne manquerez sûrement pas de le faire, de réduire drastiquement sa consommation de nourritures sucrées.

Isabelle Felici

René Riesel, Du progrès dans la domestication. Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2003, 85 p.

Dans ce texte relativement court mais très dense, l’auteur, René Riesel, revient sur l’une des dernières luttes « environnementale » qui a secoué le monde agricole en France : les luttes anti-OGM menées au courant des années 2000 auxquelles il a participé. Il y décrit les débuts de cette contestation menée principalement par deux organisations, la Confédération paysanne et les Verts, et prend soin d’exposer, patiemment, la manière dont ces luttes ont été menées et les conflits qui les ont traversés, impliquant l’auteur lui-même. Toutefois, il ne s’agit là que du point de départ de la réflexion. Les exemples de la Confédération paysanne et des Verts sont de bonnes illustrations de ce que dénonce René Riesel : l’accointance entre ce qui est appelé « citoyennisme », très présente parmi les tenants de la gauche « radicale », et le monde industriel et marchand. En définitive, le propos est bien celui d’une critique sans concession de la société industrielle et de la technoscience, cherchant à soumettre l’humanité et l’ensemble du monde vivant sous sa domination. Ainsi, le titre Du progrès dans la domestication se comprend doublement. Il ne s’agit pas seulement de la domestication des animaux ou des plantes par l’humanité, mais de l’humanité elle-même. Les élucubrations contemporaines sur la géo-ingénierie ou, par exemple, sur une couverture Internet planétaire grâce à des milliers de satellites, témoignent de la pertinence d’un propos écrit près de vingt ans plus tôt.

Le lectorat pourra aussi s’intéresser aux quelques annexes qui parachèvent l’ouvrage. Elles contiennent notamment la déclaration de l’auteur lors de son procès en appel à l’occasion de la destruction de parcelles de riz transgénique en 2001. Elle réaffirme, une fois de plus, que « la liberté de briser l’enfermement industriel reste la seule expérience qui vaille d’être tentée. »

Alexandre Guilloteau

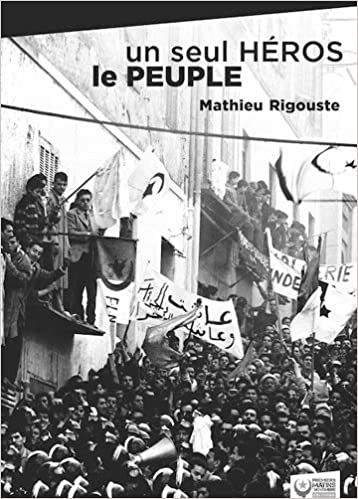

Mathieu Rigouste, Un seul héros, le peuple, Premiers matins de novembre éd., 2020, 394 p.

La guerre contre le peuple

Nous sommes en décembre 1960, en Algérie ; déjà, en 1957, l’armée française aidée des divers services du maintien de l’ordre – et des ultras européens pro-Algérie française – avait définitivement éradiqué la résistance indépendantiste de la capitale lors de la célèbre bataille d’Alger, puis, grâce au plan Challe de 1959 et à l’opération Jumelles, avait organisé, à l’échelle du pays, le démantèlement de l’organisation politico-administrative du Front de libération nationale avec, entre autres moyens, la fermeture des frontières en implantant des réseaux électrifiés ; ainsi, l’armée française a pu couper les contacts du mouvement intérieur de libération d’avec l’« armée des frontières » stationnée au Maroc et en Tunisie.

L’ensemble de ces combats contre les résistances populaires s’appuie sur des doctrines et des pratiques de contre-insurrection, autrement dit de « guerre contre le peuple », mais ces idéologies de statu quo social échouent régulièrement ne trouvant finalement comme seul débouché que le massacre des contestataires ; volontairement sourdes au langage que représentent les divers soulèvements qui sont tout à la fois « force et parole », elles veulent ignorer qu’« une guerre sans fin peut être tenue par le peuple ».

Pour autant, si l’appareil politico-militaire algérien fut alors quasiment anéanti par l’armée française, la résistance populaire à l’ordre colonial va perdurer, car « cette action de force ressemblait beaucoup au coup de fusil dans un cerisier pour en débarrasser définitivement les oiseaux », comme le déclarait à ce propos un colonel français.

Et alors que personne ne s’y attend, ce sont les gens du commun, dans une vingtaine de villes, qui vont en toute spontanéité descendre, sans armes, dans les rues – mais pas sans certaines violences comme l’incendie du dépôt des Monoprix à Alger le 10 décembre 1960 – ; ce soulèvement de masse va jusqu’à envahir les quartiers réservés aux Européens. Pour expliquer ce sursaut, rappelons qu’il existait un sentiment collectif de base de tous les Algériens qui subissaient depuis plus de cent ans la férocité de la domination coloniale, aggravée par la guerre et les diverses répressions, le tout accompagné par les agressions racistes des ultras qui ont finalement déclenché une réponse proprement algérienne créant ainsi une conscience d’insoumission, d’insubordination, d’entraide et de solidarité.

Les gens étaient meurtris, oppressés, sur le qui-vive, toutes les familles avaient leur lot de malheurs, des arrestations massives, des exactions extra-judiciaires, des procès à l’emporte-pièce !

Puis, à un certain moment, le rapport mental des colonisés face à la mort et à la peur s’est transformé, car les gens n’eurent alors plus peur de mourir.

On est sorti tous ensemble, toute la famille. Ma grande sœur, moi, mon jeune frère un peu plus jeune qui avait 7 ans, mon père et ma mère…

Ces manifestations de prolétaires, souvent misérables, et d’anciens paysans déracinés, auront à leur tête de nombreuses femmes, des adolescents et même des enfants. Il y avait là comme une reprise de dignité personnelle, un besoin de retrouver un souffle perdu. Il faut dire que, dans les familles, l’habitude avait été prise de coudre tant bien que mal des drapeaux indépendantistes, et qu’il suffisait qu’en quelque endroit une jeune fille sorte dans la rue sans crier gare en en brandissant un pour que, par cette étincelle, soit lancée une manifestation.

En effet, s’attaquant essentiellement aux indépendantistes hommes, les colonialistes, négligeant la surveillance des femmes et des jeunes filles, vont leur ouvrir des possibilités d’action : « Les femmes ont eu un courage spontané. Elles n’ont pas tenu compte des obligations vis-à-vis du mari, du père, du frère, du fils, qui leur interdisaient de sortir, même devant la porte. Et elles sont sorties. Il y avait aussi les enfants. Ils se battaient pour prendre le drapeau. »

Si le FLN fut indubitablement vaincu militairement, la population musulmane, elle, avait pris conscience de sa masse et de sa force provoquant une sorte de Diên Biên Phu psychologique.

Ces soulèvements populaires de décembre 1960 sont le plus souvent occultés par les différents pouvoirs qui évitent de mettre en valeur leur caractère révolutionnaire. Par exemple, le FLN, de par sa culture politique d’action militaire hiérarchisée, n’a jamais privilégié l’action collective de masse. Cependant, comme un feu sous la cendre, la mémoire de ces actions dormira longtemps dans les individus et dans les collectifs qui les ont vécus pour être dite bien plus tard. C’est là l’essentiel de l’ouvrage de Mathieu Rigouste, Un seul héros, le peuple.

Comme l’écrit James C. Scott, cité dans le livre :

Tant que notre conception de ce qu’est le politique se réduit aux activités déclarées ouvertement, nous sommes amenés à conclure que les groupes dominés n’ont pas de vie politique, ou bien que la vie politique qu’ils peuvent avoir se borne aux moments exceptionnels d’explosion populaire. (La Domination et les arts de la résistance)

Cette mémoire populaire sera conservée, transmise, le soir autour du repas familial, en écoutant la radio à plusieurs, mais aussi dans le quartier, dans le village, au bidonville, en prison ou dans le camp d’internement ; cette mémoire collective sera la source vivante du Hirak à venir, démontrant que tout au long des généalogies la « capacité d’initiative autonome » des opprimés est toujours vivace et sans cesse renaissante.

Pour tenter de comprendre ces valeurs communes du Hirak, il faut revenir sur le passé, sur la lutte armée qui vit des généraux algériens associés à la police politique – bien que divisés en divers clans antagonistes – s’installer à la tête d’un État bureaucratique, copié sur l’ex-URSS, et s’accaparer la gestion des hydrocarbures, énorme manne financière qui contribua à la corruption de ces militaires qui mirent d’emblée en place un système de clientélisme lucratif tout en témoignant pour le peuple le mépris le plus grand, la « hogra », et en se gardant de partager tant le pouvoir que les retombées économiques du pétrole et du gaz et continuer ainsi la guerre contre le peuple.

André Bernard

Boris Souvarine, La contre-révolution en marche. Écrits politiques 1930-1934.Édition critique établie par Charles Jacquier et Julien Chuzeville. Toulouse, Smolny, 2020, 288 p.

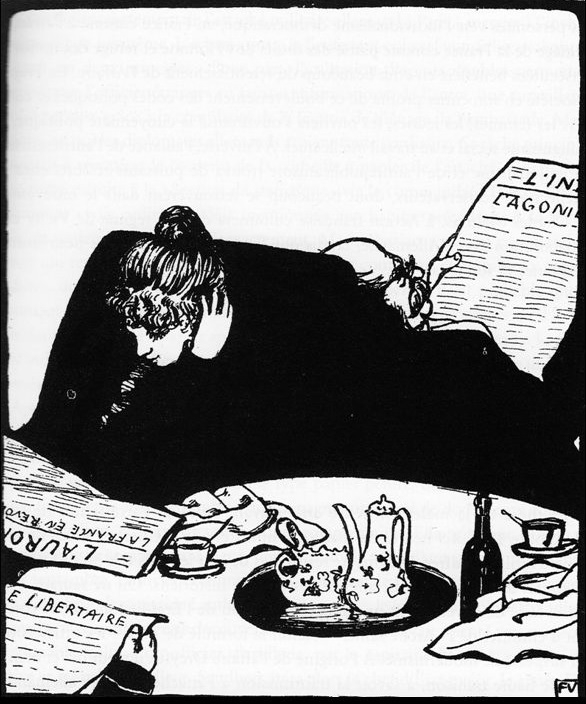

Qui se souvient que Boris Souvarine est le principal auteur de la motion qui créa le Parti Communiste Français en décembre 1920 lors du congrès socialiste de Tours ? Représentant dudit parti au sein de l’Internationale Communiste, il en sera exclu à l’été 1924 en tant qu’opposant au tournant autoritaire imposé par Moscou qui consacre l’ascendant de Staline et la disgrâce de Trotski. Il va dès lors s’exprimer dans le Bulletin Communiste, devenu l’organe des opposants à la ligne orthodoxe regroupés dans un « Cercle Communiste », avant de lancer en mars 1931 la revue qui assurera sa postérité intellectuelle, La Critique sociale ; et à partir de février 1933 – la date n’est pas anodine : il va dénoncer à la fois la famine qui sévit dans le sud de l’URSS et la pleutrerie des partis communiste et socialiste allemands devant l’arrivée au pouvoir d’Hitler –, il s’exprimera également dans le journal Le Travailleur, organe des transfuges du PCF.

1930-1934, cinq années d’une activité intellectuelle intense pour ce polémiste à la plume acérée. Comme le mentionne Charles Jacquier dans sa préface, c’est Charles Ronsac, le secrétaire du « Cercle », qui dans ses Mémoires : Trois noms pour une vie exprimera le mieux l’intransigeance et la radicalité du propos de Boris Souvarine :

Il laissera l’image d’une « Statue du Commandeur » ne ménageant personne, ni les communistes ni les socialistes ou les trotskystes, l’homme seul contre tous. Seul était maintenu haut et droit le flambeau d’une certaine pureté idéologique, d’un marxisme non dogmatique et d’une rigueur morale sans concession.

Mais Souvarine, pour qui « rien ne sert de parler du soi-disant parti communiste de nos jours : ce n’est qu’un instrument servile du “trust des cerveaux vides” de Moscou », reste partisan de la dictature du prolétariat qui « réalise la transformation révolutionnaire de la société ». Et il tombe sous le coup de la critique de Makhaïski lorsqu’il prétend que

les communistes, considérés par Marx comme ceux qui « pratiquement entraînent tout le prolétariat et qui théoriquement ont sur le reste du prolétariat l’avantage d’une intelligence claire des conditions, de la marche et des fins générales du mouvement », ont le devoir d’aider le prolétariat à prendre conscience de sa position et de sa mission, et le droit d’exercer dans ses rangs une influence décisive à condition de gagner sa confiance par leur clairvoyance politique, leur dévouement dans l’action et leur exemple.

Cela étant, il pointe avec amertume mais sans fard la situation réelle du prolétariat « soviétique » qu’il juge de très loin inférieure à ce qu’elle est dans les régimes capitalistes avancés, pour ne pas dire misérable comme dans le Donetz par exemple. Et il vient inlassablement au secours des victimes du stalinisme, comme l’anarchiste Francesco Ghezzi, Victor Serge – dont il salue par ailleurs l’importance de son An I de la Révolution Russe –, ou encore le bolchevik Razianov, arrêté et déporté après avoir pourtant été qualifié peu avant par les Izvestia de « plus éminent marxologue de son temps »…

Boris Souvarine, toute une vie de combat contre le « pseudo-communisme ».

Jean-Jacques Gandini

Collectif Mur par Mur, Pour un anarchisme révolutionnaire. L’Échappée, 2021, 288 p.

Pour un anarchisme révolutionnaire, le titre de l’ouvrage d’un obscur collectif « Mur par Mur », s’affirme d’emblée dans ses intentions polémiques et comme un plaidoyer. S’il est besoin de revendiquer un anarchisme révolutionnaire est-ce que celui-ci ne le serait pas forcément ou ne le serait plus ?

Le collectif nous épargne ici fort heureusement les sempiternels procès en « vrai » ou « faux » anarchisme de tous les sectateurs et propriétaires auto-proclamés du titre. Ainsi « Pour un anarchisme révolutionnaire » n’est pas l’autre nom d’une profession de foi « Pour un vrai anarchisme », excluant les déviants doctrinaires au nom d’une pureté idéologique et à grands renforts de référents et références autorisés. Depuis ses premières formulations au XIXᵉ siècle, l’anarchisme a toujours désigné des idées et des pratiques hétérogènes, voire contradictoires : des organisations révolutionnaires clandestines au syndicalisme révolutionnaire acceptant une forme de légalisme, des en-dehors individualistes aux pratiques alternatives.

Si « l’anarchisme révolutionnaire » n’est pas le « vrai » anarchisme, il s’affirme néanmoins clairement à l’encontre de l’idéologie post-moderne et de ses formulations identitaires contemporaines qui tendent à envahir la plupart des milieux militants dont le milieu libertaire. Car pour les auteurs « cette reprise intellectuelle se fait […] au prix d’une transformation qui l’éloigne des problématiques des classes laborieuses dans les villes et les campagnes ».

La lutte contre les dominations, conçues en termes d’identités de genre, races, sexualités, d’espèces, d’âges, de choix alimentaires, etc., a remplacé celle contre l’exploitation et son pendant en termes de lutte de classes. Nous pourrions ajouter à cet égard que la tentative intersectionnelle de s’approprier cette question, à travers la promotion du nouveau terme de « classisme » (à apposer à côté des autres « ismes ») ne change rien à l’affaire, tant elle achève de désamorcer la question politique de l’exploitation en la ramenant à une question de domination et ses avatars en termes de discrimination.

Car l’exploitation n’est pas la reconnaissance et la promotion d’une identité bafouée et dominée par rapport à une norme dominante, mais celle implicite, d’une condition universellement partagée de sangs, de sueurs et de larmes par l’extraction de valeur marchande sur le dos du travail humain. Cette figure de l’exploité que les auteurs retrouvent notamment dans le mouvement des Gilets jaunes dont l’irruption au cours de l’automne 2018 est jugée comme ayant été « la plus importante situation pré-insurrectionnelle depuis 1968 en France ». Même s’ils semblent parfois idéaliser un peu le niveau de conscience politique de ce mouvement et occulter certains éléments authentiques réactionnaires qui pouvaient parfois y graviter, il n’en reste pas moins que nous partageons le constat d’un mouvement de classe qui a pu retrouver spontanément des éléments de démocratique directe (refus répété de la représentation et des porte-paroles autoproclamés, assemblées générales souveraine). Même la revendication du RIC, pour limitée et encore inscrite dans le cadre parlementaire, doit s’envisager comme la volonté de s’occuper directement de ce qui nous regarde1. Là encore les auteurs « pour un anarchisme révolutionnaire » ne se positionnent pas, comme on aurait pu le craindre en s’arrêtant au titre de l’ouvrage, en conservateur de l’anarchie et de l’entre-soi militant, excommuniant tous les mouvements réels. Mais évoquer ce mouvement c’est également, en creux, l’occasion de s’éloigner des essentialismes post-modernes et des replis identitaires « safe », en assumant au cœur de l’anarchisme l’altérité et le conflit.

Or il y aurait eu au sein de l’anarchisme un déplacement majeur de la question du pouvoir de la loi vers celle des micro-pouvoirs et des normes. Cette dénonciation sans fin de la norme (norme qui se régénère d’elle-même renouvelant sans cesse en miroir sa critique dans une régression identitaire fantasmée et sans fin), et les luttes contre les micro-pouvoirs qui nous traversent, se sont substituées selon les auteurs à l’une des visées fondamentales de l’anarchisme malgré sa diversité : la destruction du pouvoir. Ce post-anarchisme est ainsi porteur selon les auteurs d’« une lutte antihistorique [consistant]à se débattre perpétuellement avec tous les micros-pouvoirs qui nous constituent »2. Le livre résume cette évolution :

l’État et le Capitalisme ont perdu leur centralité théorico-politique, ils sont jugés trop généraux. […] Le but n’est plus de s’opposer au pouvoir reconnu dans l’exploitation organisée par l’État au service de la classe capitaliste, mais de prendre conscience de tous les pouvoirs et micro-pouvoirs qui s’exercent partout entre nous, et d’essayer de les neutraliser.

Le dernier représentant foucaldien en vogue actuellement, et surfant sur la vague depuis quelques années, Geoffroy de Lagasnerie, ne dit pas autre chose en s’opposant à l’idée selon laquelle il existerait « une logique d’ensemble dans le monde social en sorte que les luttes devraient converger vers un point central ». Ce dernier affirmait encore récemment que ce qui marque au contraire nos sociétés, serait « l’hétérogénéité du temps politique et des luttes », car « les systèmes de pouvoir sont éclatés et ils ont toujours été éclatés ».

Contre cette évolution qu’ils jugent délétère, les auteurs persistent et signent. Défendre un anarchisme révolutionnaire c’est viser la destruction de l’État et du capital.

Pour ce faire l’ouvrage ne se livre pas à une tentative désespérée, et bien inutile, de réactiver les présupposés naturalistes et progressistes du XIXᵉ siècle, ni, comme nous l’avons vu, de rechercher une hypothétique pureté idéologique par-delà les siècles. La première partie de l’ouvrage est donc consacrée à un retour critique sur les thèses anarchistes classiques pour se libérer de leur scientisme et d’un naturalisme, très datés. Toute une partie de l’anarchisme classique croit en l’idéal d’une organisation de la société fondée sur le respect des supposées lois naturelles de l’ordre social.

Exception notable et ambigüe néanmoins, Bakounine, pour qui « la science est indispensable » pour le projet anarchiste mais qui considère dans le même temps « qu’elle est incapable de s’intéresser à ce qui est réel et vivant, [qu’] elle ne doit pas se mêler de l’organisation réelle ou pratique de la société »3. Il faut ici comprendre la science dans son contexte, comme arme de destruction contre « l’idéalisme, théologique, métaphysique et juridique » qui entretient « l’esclavage et l’abaissement réel des hommes sur la terre »4. Néanmoins la science est incapable de saisir « l’être réel » des choses, le vivant. On connaît la critique quasi-prophétique de Bakounine du gouvernement des savants. Ainsi s’il ne parvient pas toujours à s’extraire du scientisme de son époque Bakounine a l’intuition que quelque chose, la vie, doit échapper aux déterminismes des lois naturelles.

L’ouvrage poursuit un peu plus loin cette réflexion et la critique du naturalisme dans un chapitre riche et stimulant intitulé « Le réel de la condition humaine : reprendre l’intuition de Bakounine ». La nature humaine essaie, en vain, de saisir sa propre substance à travers la médiation symbolique du langage. Les auteurs font ici un pont avec Lacan pour qui le réel désigne l’impossible à dire, à symboliser ou à imaginer. Il y a ainsi une inaccessibilité de la chose en soi qui ne peut s’appréhender, et se rater, qu’au travers de sa représentation symbolique. On peut également penser ici à Stirner et à L’Unique et sa propriété, comme la plus radicale entreprise de refus des assignations identitaires, ces « idées fixes » qui m’aliènent, qui aboutit à un Moi tautologique, qui échappe et qui renvoie de façon circulaire à lui-même.

Une fois admis ce « trou de l’être », la question « Que sommes-nous ? » se repose dans le rapport à une culture instituée qui s’incarne elle-même dans le langage. S’instaure alors une dynamique entre un champ culturel donné et la façon, toujours singulière, selon laquelle chacun s’y assujettira et aliénera, ou s’en émancipera. Si « l’être n’existe pas » l’identité sera toujours imparfaite et incomplète et le langage rate toujours son objet, « ratage constitutif de la condition humaine ». À ce point précis les auteurs poursuivent la réflexion vers une éthique et une politique du « ratage » en ouvrant « le champ du désir ».

Ce ratage, au fondement du désir et de l’éthique, est une réelle épine dans le pied du capitalisme, qui se présente comme un système de maîtrise illimitée.

Il s’oppose aux visées transhumanistes cherchant à combler notre ratage constitutif. Il s’oppose aussi, on l’aura compris, à la régression identitaire obsédée par la quête d’une réconciliation avec un moi fantasmé. Le rapport éthique à ce « ratage » réside précisément dans le refus « de réduire qui que ce soit à ce qui le détermine ». Au-delà les auteurs revendiquent une « politique du ratage » en tant qu’il est précisément ce qui résiste et permet de renouer cette visée première de Bakounine « selon laquelle quelque chose en l’humain échappe à toute prise symbolique et s’oppose nécessairement au pouvoir. »

Ce réel qui échappe et résiste, ce « symptôme » pour parler comme Lacan, devient un « point d’appui révolutionnaire » sur laquelle une volonté politique d’émancipation pourra s’arrimer.

Comme Bakounine, nous estimons que la révolution ne sera pas le fruit du développement du capitalisme, ni du simple développement de ses contradictions, mais de ce qui est étranger à son système et lui résiste.

Les auteurs réhabilitent ainsi l’acte qui doit s’articuler avec la visée révolutionnaire. Réhabiliter le sujet de l’acte contre les abstractions des marxistes et leur sens de l’histoire bien sûr, mais également contre les théories post-modernes qui aboutissent également à justifier l’apathie, citant en renfort la critique d’Edouardo Colombo pour qui « elles justifient le sentiment diffus d’impuissance collective et légitiment, donc, l’apathie politique ». C’est également dire qu’il faut prendre au sérieux l’acte révolutionnaire comme visée qui se définit non comme la fin de l’histoire, ou idéalisme, mais comme dialectique entre destruction et création. De ce point de vue l’acte et sa portée se mesurent souvent dans « l’après-coup » et non comme atteinte de l’idéal.

Cette visée c’est le communisme libertaire « ce concours de tous pour la satisfaction des besoins de chacun » pour reprendre les mots de Malatesta, dont les auteurs voient une première formulation dans la Commune de Paris inspirant des penseurs tels Pierre Kropotkine et Élisée Reclus.

Pour le collectif Mur par Mur se libérer du scientisme et de son productivisme c’est également adopter une perspective anti-industrielle radicale :

il faut bien voir qu’un usage modéré de l’industrie est une contradiction dans les termes. […] L’usine est d’emblée un système de machines, mais aussi un système d’usines.

Au-delà les auteurs estiment qu’il convient de s’affranchir mentalement et physiquement de l’industrie, sortir de l’économie « c’est-à-dire de mettre un terme à la quantification de nos vies », en finir avec « la discipline du travail » dans laquelle l’industrie a exercé une influence cruciale. Le travail au sein du capitalisme est rapport social d’exploitation, le surtravail permet au patron d’extraire une plus-value. Mais les auteurs estiment qu’il est insuffisant d’en rester là et prônent d’abolir le travail et la valeur vers « un faire-concret-créatif » quelque peu énigmatique. La critique se développe ici contre « une fascination techno-industrielle » que les auteurs voient notamment chez des penseurs anarchistes classiques comme Kropotkine. L’expansion technologique n’est pas dissociable du capitalisme et est donc tout autant une expansion de la mortification. L’emballement technologique depuis les années 80 s’inscrit pleinement dans la logique du capital. Les auteurs appellent ainsi à libérer « l’imaginaire du communisme anarchiste […] de son emprise techno-scientiste pour trouver une véritable cohérence ». De même ils appellent à repenser la dimension spatiale du capitalisme en se libérant « de l’aménagement pour faire commune ».

L’ouvrage conclut, comme il se doit, en appelant de ses vœux de multiples soulèvements afin de

faire naître des façons de vivre où l’entraide incommensurable aura remplacé l’exploitation et le pouvoir, une vie sans propriété privée et sans État, sans travail et sans argent : le communisme libertaire.

Et pour conclure, pour notre part, cette recension, nous pouvons dire que ce livre est véritablement une bonne surprise. Loin d’être un pensum indigeste et doctrinaire, il fait preuve d’une réelle capacité à synthétiser les pensées des auteurs classiques de façon didactique afin de les reproblématiser autour des enjeux contemporains. Ce faisant il est un plaidoyer pour un anarchisme vivant qui n’hésite pas à se positionner et, au-delà des positions défendues, n’est-ce pas le plus important, qui donne à penser.

Gilles Gourc

Chris Ealham, Les anarchistes dans la ville. Révolution et contre-révolution à Barcelone (1898-1937), Agone, 2021, 486 p., 23 euros

Vit, meurt et ressuscite !

Quelle puissance, quel souffle ! S’appuyant sur quatre sources principales d’archives, plus de 90 journaux consultés et 1050 notes, Les anarchistes dans la ville est une somme qui fera date dans l’historiographie non seulement espagnole mais internationale. Son auteur, Chris Ealham, est un anglais aux origines modestes. Il découvre à l’adolescence, dans l’Angleterre thatchérienne, la culture anarcho-punk à travers le groupe Crass et l’organisation Rock Against Racism. En échec scolaire jusque-là, sa curiosité intellectuelle va l’amener à changer et il va pouvoir intégrer l’enseignement supérieur en tant que boursier à la Queen Mary University de Londres. Il se passionne pour l’histoire de la gauche révolutionnaire pendant le cycle insurrectionnel de l’entre-deux-guerres en Europe, et sous la houlette de Paul Preston, historien de référence sur l’Espagne contemporaine et plus précisément la période de la Seconde République 1931-1939, il est amené à s’intéresser plus particulièrement à l’histoire de l’anarchisme espagnol et soutient en 1995 sa thèse de doctorat « Maintenir l’ordre pendant la récession : chômage, manifestations et ordre public dans la Barcelone républicaine 1930-1936 », matrice de l’ouvrage faisant l’objet de la présente recension. Il enseigne actuellement à la Saint Louis University de Madrid. Dénonçant dans la lignée de Preston un révisionnisme franquiste dans les études sur la guerre civile espagnole, il s’inscrit dans la tradition de l’école britannique d’histoire sociale d’Edward Thompson, promoteur de « l’histoire par le bas », son originalité étant de croiser avec l’histoire ouvrière la géographie urbaine pour faire ressortir l’influence de l’espace public sur le mouvement social. Et la Barcelone du premier tiers du XXe siècle a constitué le laboratoire de cette opposition entre ville bourgeoise et ville ouvrière, et des stratégies mises en place par l’anarchisme pour non seulement résister à l’emprise bourgeoise mais mettre en place une structure alternative redonnant leur dignité aux « dépossédés ».

« La nécessité de pouvoir joindre les deux bouts était une justification suffisante pour enfreindre la loi »

Tout part de l’ambition, en 1859, de l’urbaniste progressiste Cerda, de relier la Ciutat Vella – la Vieille Ville –, réseau inextricable de petites ruelles, aux quartiers industriels avoisinants par une Eixample – Extension – qui devait devenir le cœur d’une nouvelle ville fonctionnelle, favorisant l’intégration sociale et le brassage des différentes classes, et où régneraient l’unité et l’égalité. Mais la soumission de ce plan Cerda aux seuls intérêts de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers : marchés non règlementés, corruption, spéculation immobilière, surdensification, le tua dans l’œuf.

Source : Wikimedia Commons / Centre de Documentació Antiautoritari i Llibertari

Source : Wikimedia Commons / Centre de Documentació Antiautoritari i Llibertari

Les loyers pratiqués étaient tellement exorbitants que les travailleurs modestes dans certains galetas payaient pour « dormir debout en s’appuyant contre une corde tendue au travers d’une grande pièce commune ». La bourgeoisie considérait ses ouvriers comme « une race inférieure et séparée ». Ces derniers – en grande majorité des travailleurs journaliers ou non qualifiés aux conditions de travail et de sécurité épouvantables – surent toutefois s’organiser dans leurs quartiers prolétaires – les barris – pour mettre en place un « ordre combatif et autogestionnaire » mettant l’accent sur l’« obligation morale », favorisant ainsi l’émergence d’une conscience de classe. La grande majorité de la classe ouvrière ne possédant rien, sa culture approuvait les « crimes sociaux et économiques » comme le maraudage, les petits délits sur les lieux de travail comme la « perruque », voire des razzias sur des magasins de denrées alimentaires, car la nécessité de pouvoir joindre les deux bouts était une justification suffisante pour enfreindre la loi.

Dans ce contexte, les anarchistes, fervents défenseurs de la libre expression spontanée des masses, mettant en avant le « droit à la vie » comme un droit inaliénable, usant pour ce faire de n’importe quel moyen, légal ou illégal, eurent rapidement les faveurs du monde ouvrier. Regroupés au sein de la Confédération Nationale du Travail – la CNT fondée en 1910 –, ils organisèrent la résistance au Capital et à l’État en installant dans leurs locaux syndicaux des comités de quartier avec pour objectif de « régler tous les problèmes du quotidien ». Ils surent intégrer également la masse des migrants, principalement des andalous miséreux attirés par la Catalogne, premier bassin industriel du pays, en leur offrant des espaces de socialisation avec ses locaux syndicaux où ils recevaient un soutien pratique conséquent concernant le marché de l’emploi et du logement. L’autre institution mise en place dans cette sphère publique prolétarienne, c’est l’athénée, centre populaire culturel et social qui, en lien avec le réseau des écoles rationalistes fondé par le pédagogue libertaire Francisco Ferrer, propageait

une culture anticléricale qui défiait l’obscurantisme de l’éducation religieuse et la culture de la hiérarchie de l’éducation d’État.

Pour contrer cette alternative naissante et grandissante, l’aile radicale de la bourgeoisie – la Lliga Regionalista – n’hésita pas à engager une offensive antisyndicale féroce, ce qu’on a appelé à partir de 1919 la période du pistolérisme au cours de laquelle nombre de cenetistas militants furent emprisonnés ou assassinés, à l’instar du dirigeant cénétiste Salvador Segui en mars 1923 par des hommes du Sindicat Lliure stipendiés par le patronat catalan et sous la protection du gouverneur civil de Barcelone. À la suite de cet assassinat du principal tenant du « possibilisme libertaire », l’initiative passa aux partisans de la lutte armée contre le Capital et l’État, les « groupes d’action » décidés à défendre par les armes le droit de la CNT d’être dans les rues, l’un des plus importants et des plus spectaculaires étant Los Solidarios, avec Durruti, Francisco Ascaso et Garcia Oliver. Mais pour l’auteur,

ils échouèrent à développer une stratégie politique apte à mobiliser un grand nombre d’ouvriers. Leur lutte était celle d’une élite en armes, dotée d’un esprit de corps et d’un modus operandi qui lui étaient propres et qui tenaient les grupistas relativement éloignés de la masse de la classe ouvrière.

« Le pendule action-répression »

Retour de balancier en 1930-1931 avec la priorité donnée au syndicalisme au quotidien plutôt qu’à l’objectif révolutionnaire ultime, raison aussi pour laquelle, au lieu de prôner le boycott électoral selon la tradition anarchiste classique lors des élections d’avril 1931 – boycott qui autrement aurait signé la remise du pouvoir entre les mains de la droite –, la CNT, qui appelait à l’amnistie des prisonniers politiques et sociaux, créa dans les barris un climat pro-ERC – Gauche Républicaine de Catalogne – laquelle promettait de « légiférer tout particulièrement en faveur de la classe ouvrière ». À Barcelone les républicains remportèrent 38 des 50 sièges du conseil municipal, et du balcon de la Generalitat leur leader Macia proclama « la République Catalane dans la République Fédérale Espagnole », et dans la foulée, des cénétistes marchèrent sur la prison de la Model pour libérer leurs compagnons de lutte. Macia proposa même à la CNT d’intégrer un gouvernement d’unité nationale catalane, une possibilité

dont même les plus modérés des cénétistes refusèrent d’entendre parler et qui aurait fait éclater le syndicat à coup sûr.

Mais la lune de miel fut de courte durée. Outre que les républicains étaient plus préoccupés d’égalité de jure que de facto, la loi républicaine renforça dans les faits le statu quo socio-économique, se faisant ainsi le garant des inégalités. Fut ainsi très vite instaurée une « République de l’Ordre » avec cette martiale déclaration de Macia dès le 14 avril :

Quiconque perturbera l’ordre de la nouvelle république catalane sera considéré comme un agent provocateur et un traître à la nation.

Devant ce retournement de situation, la CNT se radicalisa et les groupes d’affinité radicaux – « successeurs » des groupes d’action, comme Nosotros par rapport à Los Solidarios – arrivèrent sur le devant de la scène dénonçant une forme de coexistence réformiste du courant anarcho-syndicaliste dominé par les Treintistas, « 30 cénétistes modérés occupant jusque-là des postes clés et qui, tout en réitérant les objectifs révolutionnaires ultimes, voulaient dans le court terme une période de paix sociale afin de permettre aux sections syndicales de fonctionner plus librement », avec la République. Pour décrire la stratégie préconisée pour éviter ce piège, Garcia Oliver, du groupe Nosotros qui faisait partie également de la FAI – Fédération Anarchiste Ibérique fondée à Valence en 1927 – recourait à l’image du

pendule action-répression : des mobilisations violentes menées par des petits groupes d’activistes susceptibles d’aider les masses à surmonter leur peur des forces étatiques répressives, l’armée et la police. En se fixant le but de provoquer des violences de la part de l’État et de la droite, les partisans de cette « gymnastique révolutionnaire » espéraient créer une spirale de protestation capable d’attirer de vastes parties de la population jusqu’à ce que l’étincelle de l’incendie révolutionnaire dévore la République.

Réponse du pouvoir républicain : adoption dès le mois d’octobre d’une loi de « défense de la République », loi d’exception réduisant les libertés constitutionnelles et conçue non pas pour réprimer une menace réelle mais « pour éviter la menace de ce danger » ! Le patronat passant à l’offensive en refusant tout système de politique sociale développée, une partie significative de la population urbaine ne pouvait que transgresser la loi pour assurer sa sécurité physique et matérielle. Des denrées alimentaires de base étaient ainsi régulièrement réquisitionnées dans les boulangeries et épiceries et les propriétés des environs de Barcelone régulièrement pillées par les chômeurs, pratiques considérées comme parfaitement normales car dictées par la nécessité de survivre aux ravages de la récession, et faites dans l’écrasante majorité des cas aux dépens des classes moyennes et supérieures, véritables détentrices des richesses de la ville. Il en alla de même avec la grande grève de refus de payer des loyers exorbitants qui réunit plus de 100 000 locataires à la fin de l’été, le logement étant considéré par les grévistes comme un besoin social et non comme une source de profit de propriété. Devant l’aggravation de la situation sociale, la CNT invita les chômeurs à s’emparer de toutes les terres inutilisées, et on pouvait lire dans son périodique de référence, Solidaridad Obrera :

Le vol n’est pas un crime. C’est un des compléments de la vie.

Les groupes d’affinité radicaux vont alors déclencher un cycle d’insurrections dans les deux années qui suivirent. Le 18 janvier 1932, « des mineurs guidés par des anarchistes désarmèrent des membres des forces de l’ordre de Figols, dans l’arrière-pays montagneux, et hissèrent le drapeau noir et rouge de la CNT sur les bâtiments officiels avant de proclamer le communisme libertaire ». La férocité de la répression fit exploser les tensions au sein de la CNT et entraîna la scission avec le départ des modérés emmenés par les Treintistas, avec pour conséquence « une baisse vertigineuse du nombre d’adhérents ». Le deuxième putsch insurrectionnel fut lancé le 8 janvier 1933, avec proclamation d’une grève générale, mais tourna court et la police s’en prit particulièrement aux membres de Nosotros, Garcia Oliver se retrouvant avec le crâne fissuré et des côtes cassées. Malgré ce, comme le souligne Chris Ealham,

les radicaux, imperturbables, continuaient de penser qu’ils n’avaient besoin ni des communistes, ni des socialistes, ni même des anarcho-syndicalistes, pour donner de l’élan au processus révolutionnaire.

L’ultime tentative insurrectionnelle eut lieu le 8 décembre 1933, peu après les élections générales de novembre 1933 pour lesquelles, à la différence de 1931, la CNT et la FAI se prononcèrent pour « la grève électorale » et l’abstention massive « témoigna du mécontentement généralisé de la classe ouvrière à l’égard de la République et montra que, comme auparavant, les ouvriers pensaient les élections et les gouvernements incapables de changer le sort des dépossédés ». Mais lorsque les faistas passèrent à l’action, les autorités étaient prêtes à affronter l’émeute. Outre l’appui de la nouvelle loi « d’ordre public » récemment promulguée, permettant la suspension de la Constitution en période d’agitation sociale et son remplacement par la loi martiale, les élections consacrèrent la montée en puissance de la CEDA – Confédération Espagnole des Groupes de Droite – qualifiée par l’auteur de « groupe quasi-fasciste », et débouchèrent sur un gouvernement de centre-droit. Résultat : les droits civils furent suspendus et les autorités militaires en profitèrent pour bloquer la sphère publique prolétarienne : « Toutes les sections syndicales et tous les journaux cénétistes furent interdits et des activistes influents comme Durruti arrêtés. » 40 000 ouvriers furent emprisonnés à travers toute l’Espagne qui « donnait l’impression d’un pays en dictature ». La stratégie des radicaux de la CNT-FAI, « incapables de transformer des actions locales isolées en une opération plus offensive à même de conduire à un changement radical à un niveau régional ou national », avait échoué.

« Les maîtres de Barcelone »

L’élément déclenchant qui entraîna un nouveau changement de ligne de la CNT barcelonaise fut en octobre 1934 la « Commune Asturienne ». L’Alliance Ouvrière « qui réunissait des anarchistes, des communistes dissidents et orthodoxes et des socialistes », lança dans les Asturies « la plus grande insurrection ouvrière d’Europe depuis la Commune de Paris. Elle prit le contrôle des moyens de production et tint l’armée espagnole en respect pendant deux semaines. » Mais la CNT et la FAI catalanes étaient opposées à Barcelone à cette même Alliance Ouvrière, alliance antifasciste qu’elles accusaient d’être une coalition de leurs ennemis au sein du mouvement syndical, ce qui relevait pour l’auteur « d’un sectarisme peu clairvoyant ». Toujours est-il que pendant que les ouvriers asturiens se battaient pour la survie de la « Commune Asturienne », « Francisco Ascaso, membre de Nosotros et secrétaire de la fédération catalane de la CNT, appela le prolétariat barcelonais à retourner au travail »…

La CNT se devait de sortir de son isolement devant la détérioration de la situation politique.

Sa direction céda devant la vague de soutien populaire en faveur de l’unité antifasciste, le grupismo de 1932-1934 fut critiqué et dans une lettre écrite en prison en 1935 Durruti admit que la scission qu’il avait un jour considérée comme un bien avait fragilisé et marginalisé la CNT.