Les livres, les revues, etc.

Les livres, les revues, etc.

Christophe Dejours, Ce qu’il y a de meilleur en nous – travailler et honorer la vie, Payot, 2021, 176 p.

Le livre qui a fait connaître (pas assez malheureusement) les travaux de Christophe Dejours fut, en 1998 : Souffrance en France – la banalisation de l’injustice sociale (Le Seuil, dernière édition 2014). Ainsi est-il devenu le théoricien de la souffrance au travail, que la langue mensongère du Pouvoir a rebaptisé risques psycho-sociaux – RPS – pour en neutraliser la puissance explicative et les perspectives d’actions. Pourtant, c’est en retournant la question – comment font la majorité des gens pour supporter le travail ? – qu’il a développé la discipline aujourd’hui désignée comme psychodynamique du travail, qui revendique la théorie psychanalytique comme base anthropologique de départ, et qui aboutit à la question du plaisir au travail. Le 11ᵉ Colloque International de Psychodynamique et Psychopathologie du Travail, qui s’est tenu les 7 et 8 octobre 2021 à Paris, s’intitulait d’ailleurs « Plaisir au travail » (que le programme d’une des demi-journées opposait fermement à la nouvelle marotte des dominants : le bonheur au travail, et sa figure d’entreprise, le Chief Happiness Officer, ou CHO).

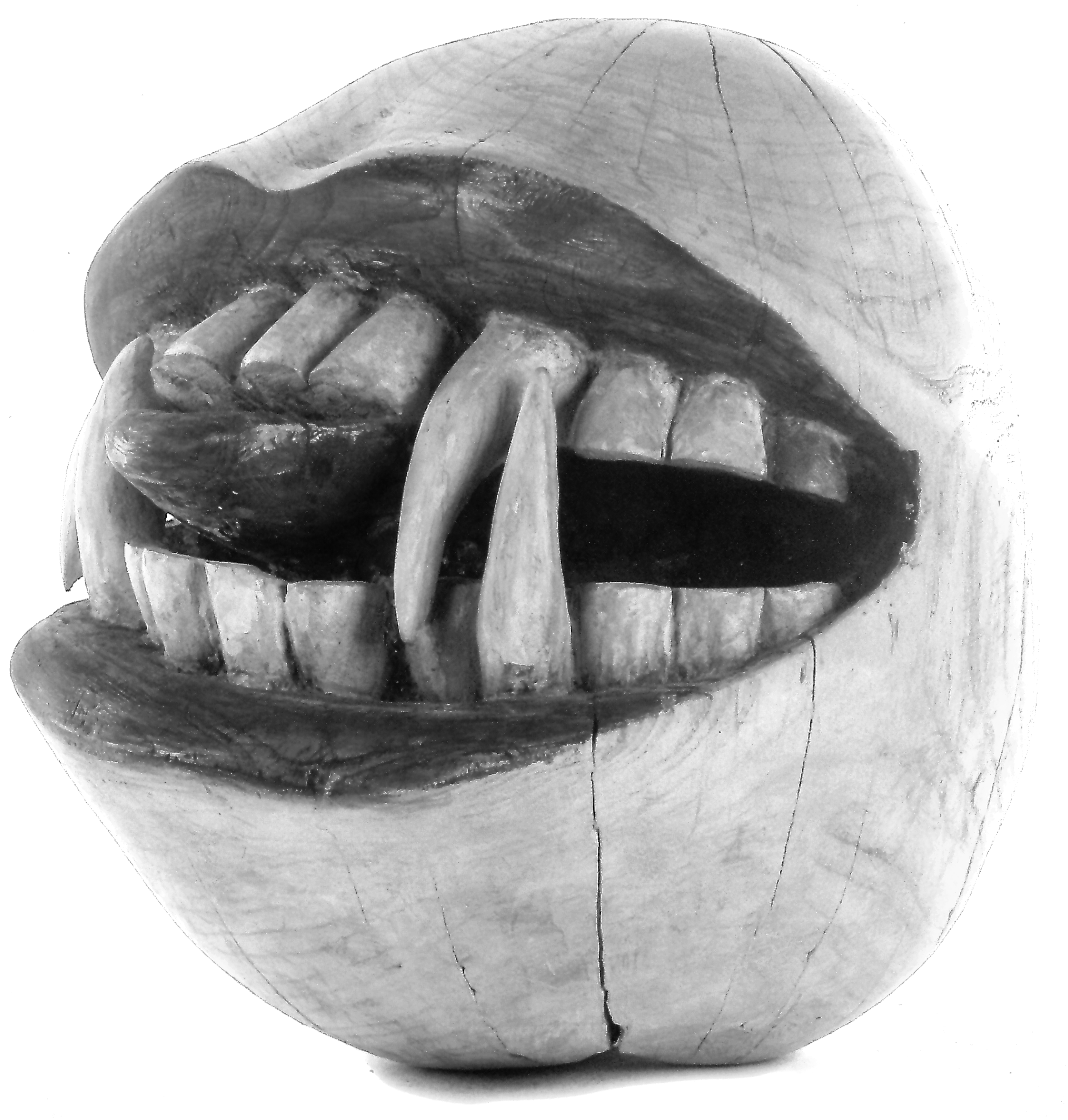

Reinaldo de Santis, Mr Fellatio. Photographie : Michel Tubiana.

Reinaldo de Santis, Mr Fellatio. Photographie : Michel Tubiana.

Rappelons ici que Christophe Dejours a également enrichi la théorie psychanalytique freudienne en identifiant une troisième topique, dont il rend compte dans un livre intitulé Le corps d’abord – corps biologique, corps érotique et sens moral (Payot, dernière édition 2018) où l’on peut comprendre les soubassements psychanalytiques revendiqués de la psychodynamique du travail.

Le dernier ouvrage de Christophe Dejours, chroniqué ici, part de cette problématique : « Le plaisir auquel on peut avoir accès, grâce au travail, est mal connu. Et pour cause ! Il semble que les penseurs et les chercheurs ne se soient pas souvent sentis concernés par le plaisir au travail, ni par ce en quoi consiste ce plaisir, ni par les conditions matérielles et idéelles qui le rendent parfois possible. Et pourtant, le plaisir au travail est une énigme. Et le chemin à parcourir pour le déchiffrer peut nous en apprendre beaucoup sur l’être humain. »

Pour le dire de manière extrêmement schématisée, travailler est un certain mode d’engagement de la subjectivité pour faire face à une tâche encadrée par des contraintes matérielles et sociales, et consiste à combler l’écart entre le prescrit et le réel. Or, nous rappelle Christophe Dejours,

l’expérience du réel du monde, c’est-à-dire sa résistance à la maîtrise, se fait inévitablement sur le mode de l’échec, c’est-à-dire d’une expérience affective : surprise, désagrément, agacement, irritation, déception, colère, sentiment d’impuissance, etc. […] Travailler c’est d’abord échouer ; […] c’est aussi être capable d’endurer l’échec aussi longtemps que cela sera nécessaire pour trouver la solution qui permettra de surmonter le réel.

D’où, au passage, le pourquoi de l’appellation souffrance au travail, car si l’on considère que l’échec est une souffrance, alors celle-ci est bien au départ de l’engagement de l’intelligence du corps en vue de subvertir cette résistance du réel.

Trouver la solution qui convient, est impossible sans la formation préalable d’une familiarité subjective et affective entre le corps et le réel que le philosophe Michel Henry a théorisé sous le concept de « corpspropriation du monde »[qui] n’est pas seulement cognitive. L’essentiel de son génie se joue dans le corps à corps avec le réel.

Le travailler transforme donc le monde et le sujet, et participe à l’accomplissement de soi, si certaines conditions sont réunies, singulièrement en matière de coopération, avec ses pairs (les collègues), avec l’autorité représentant l’entité sociale organisatrice du travail, ou avec l’utilisateur du travail fini (l’usager du bien ou du service, le prestataire inscrit dans les organisations de production, etc.). Ces natures de coopération renvoient en outre aux mécanismes de la reconnaissance, qui s’exerce selon deux jugements : un jugement de beauté – reconnaissance mutuelle entre pairs de ce qu’on fait du « beau travail » – et un jugement d’utilité – reconnaissance du représentant de l’entité sociale qui signifie que l’on fait un travail utile. Mais pour que ces jugements puissent être rendus, dans un rapport véritable de coopération, encore faut-il des espaces informels de délibération qui reposent sur une connaissance partagée du travail, un rapport d’égalité, et le sentiment d’une communauté dans le travail (dans laquelle on puisse exprimer ses réussites et certitudes mais aussi ses échecs et doutes). Tout ceci confère au travail une dimension d’activité déontique (créatrice de règles) qui fait dire que « le travail ne se réduit pas à une activité, il implique des dimensions qui relèvent en propre de l’action, au sens qu’Aristote donne au concept de praxis : action moralement juste. »

L’analyse de tous ces mécanismes est présentée dans l’ouvrage à la lumière de la théorie de la sublimation, en soulignant en quoi la clinique du travail vivant précise les conditions et mécanismes de cette sublimation, bien plus et mieux que dans ses liens avec la sexualité. Dans une sous-partie intitulée Travail vivant et théorie sociale, Christophe Dejours résume :

1) la sublimation n’est pas une. On peut la décomposer entre :

— un premier niveau où se trouve principalement engagé le rapport de soi à soi, entre corpspropriation et accroissement des pouvoirs du corps ;

— un deuxième niveau où se trouve principalement engagé le rapport à l’autre entre reconnaissance et renforcement de l’identité ;

— un troisième niveau où se trouve principalement engagé, le rapport à la cité, à la culture, à la civilisation entre Kulturarbeit et accomplissement de soi.

2) la sublimation […] est au rendez-vous de tout travail lorsque ce dernier est orienté vers la recherche de la qualité et quand, pour ce faire, il s’efforce de respecter les règles de métier (ethos professionnel).

3) la sublimation limitée aux deux premiers niveaux […] constitue la sublimation ordinaire. […] Lorsque la sublimation est délibérément ordonnée par le souci d’honorer la vie et assume les exigences de la Kulturarbeit, se profile la […] sublimation extraordinaire

4) la sublimation est potentiellement pourvoyeuse de bénéfices essentiels pour la santé mentale […]. À l’inverse, les organisations du travail qui empêchent la sublimation, comme le taylorisme ou l’évaluation individualisée des performances, sont délétères pour la santé mentale. Il ne peut y avoir de neutralité du travail vis-à-vis de la santé mentale, ou bien il génère le meilleur par le truchement de la sublimation, ou bien il génère le pire, au point de pouvoir, via la souffrance éthique, conduire à la ruine de l’amour de soi et au passage à l’acte suicidaire.

5) le travail pourrait bien jouer un lien essentiel dans la structuration ou la déstructuration du lien social. Le renoncement à la satisfaction sexuelle de la pulsion (Triebverzicht) à l’origine de la sublimation est peut-être un meilleur candidat que la libido et l’amour, pour rendre compte de la nature du lien social, comme le soutient Freud dans Psychologie des masses et analyse du moi.

Pour rendre compte de la puissance de cet essai de Christophe Dejours, jusque dans une perspective anarchiste, je ne peux que citer in extenso le paragraphe de conclusion :

Pour que la sublimation atteigne son but, les conditions ne sont pas seulement individuelles et psychiques. Le chemin implique beaucoup d’autres individus. Et cette implication des autres ne peut prendre effet que par la formation de liens parfaitement identifiables qui sont aussi, de mon point de vue, au principe du lien social – à savoir : des liens de coopération. Lorsque ces liens sont tissés, ils donnent accès à ce plaisir très particulier de sentir qu’on participe à une œuvre commune et, au-delà, à la transcendance de l’ordre individuel au profit de la culture et de la civilisation. Dans ce plaisir, une part importante revient au pouvoir des liens de coopération de révéler, en chacun et en tous, ce qu’il y a de meilleur dans l’être humain.

En retour, mais c’est aussi de là qu’elle prend son départ et qu’elle appelle à sa réalisation concrète, cette conjoncture confirme à l’individu que pour atteindre au plaisir de la « sublimation », la souffrance, les échecs, l’endurance face au réel du travail vivant n’auront pas été vains. La « sublimation », lorsqu’elle est possible, donne accès à un autre plaisir, inégalable : celui de sentir que « l’effort sensible » contient la promesse d’accroître les registres de sensibilité de la subjectivité et le pouvoir d’éprouver la vie en soi. Dans le meilleur des cas, ce plaisir se conjugue au plaisir de participer de la culture, c’est-à-dire de ce qui, par le travail vivant, s’agrège au cours des âges dans les œuvres que les humains s’efforcent de produire pour honorer la vie.

Face à ce livre, qui vient couronner cinquante années de « travail » d’un psychanalyste et chercheur et des équipes qu’il a formées, on se dit : mais comment, « foutre Freud », les anars peuvent-ils rester coincés dans une conception restrictivement économico-sociale du travail, d’un marxisme orthodoxe. Au demeurant, dans les Manuscrits de 1844, Marx avait montré quelques intuitions qui, s’il avait commencé son maître-ouvrage par Le Travail en lieu de Le Capital, aurait peut-être pu nous faire gagner cent ans… De même, on trouve dans les écrits de Simone Weil des visions du travail qu’on pourrait aujourd’hui relier à la psychodynamique du travail. Mais l’étrangeté et la marginalité de Simone Weil dans le mouvement libertaire n’a pas pu provoquer l’aggiornamento des anars sur cette question centrale du travail.

Car le mouvement anarchiste est celui qui s’acharne à tenir ensemble l’unique inaliénable qu’est chacun de nous, et l’absolument social qui est non seulement le cadre mais la condition même de notre existence. Ce Un qui ne se dit que du multiple (selon la formule de Deleuze et Guattari, répétée à l’envi), qui caractériserait l’être anarchiste, j’ai la faiblesse d’y voir le sujet de la psychanalyse : le Un irréductible, qui n’existe pourtant que dans la relation à l’Autre.

Or Christophe Dejours, avec la psychodynamique du travail, et sous l’angle de la sublimation qu’il développe dans Ce qu’il y a de meilleur en nous – travailler et honorer la vie, nous offre une véritable anthropologie, à la lumière de laquelle les valeurs de coopération et de délibération (qui sont aussi censées structurer notre vision des organisations anarchistes qui devraient être tendues vers la (les) réalisation(s) du vivre-ensemble), prennent une dimension émancipatrice et, à proprement parler, civilisatrice.

À défaut de l’avoir accompagné durant ces cinquante dernières années, il n’est pas trop tard pour en cueillir aujourd’hui les fruits et intégrer cette anthropologie dans notre corpus de pensée, et travailler à une réactualisation de l’anarchie sociale, dont le slogan phare deviendrait : « Anarchie sublime ! »

Jean-René Delépine

Federico Bravo, Linguisteries – pour une grammaire des affects, éditions Stilus, 2021, col. « Résonances », 126 p.

Federico Bravo est un linguiste… qui s’émancipe du carcan d’une « linguistique ayant pour unique objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même », selon le Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure. C’est pourtant au milieu des notes et écrits du maître genevois qu’il trouve une note sur les rapports entre linguistique et psychologie, qui lui fait dire aujourd’hui que « l’espace ouvert voilà plus de cent ans par la découverte psychanalytique est resté […] l’angle mort de la linguistique. » Il pose alors l’axiome selon lequel

il n’y a pas […] de théorie spécifique de la parole […] parce qu’il n’existe pas une seule figure de rhétorique qui ne soit d’abord et avant tout une figure du discours, et parce qu’il n’y a pas une seule figure du discours qui ne soit pas d’abord et avant tout une figure de pensée, au sens lourdement psychique du terme.

Federico Bravo propose dès lors une linguistique pénétrée de psychanalyse, avec les affects pour pivot. Ainsi rappelle-t-il que « de l’affect, le dictionnaire de psychanalyse donne comme paraphrase explicative : “expression émotionnelle, éventuellement réprimée ou déplacée, des conflits constitutifs du sujet” », quand le dictionnaire de linguistique renverra « soit à affectif, souvent utilisé comme synonyme d’expressif (langage affectif), soit à la notion de “modalité”, définie comme l’ensemble des “éléments qui indiquent que le dictum, procès pur et simple considéré comme débarrassé de toute intervention du sujet parlant, est jugé réalisé ou non, désiré ou non, accepté avec joie ou regret […]” ». Or, on ne pourra que suivre l’auteur qui s’interroge sur ce à quoi peut bien ressembler une parole « débarrassée de toute intervention du sujet parlant », et qui revendique au contraire « d’appréhender des faits de langue et de style, que le linguiste a coutume de traiter comme des productions désincarnées, en les réinscrivant dans le maillage de la chaîne symbolique à l’aune du paradigme de l’affect. »

Sur cette base et tout au long de 19 petits chapitres au style vif et souvent joueur, il interroge des mots ou expressions, des rapports au parler et au parlé, à l’écoute, au corps, etc., qui, par le truchement d’une écoute empruntant à celle de l’analyste, nous révéleront une « intimité » des faits sociaux. Trois exemples pour illustrer.

Au terme de l’analyse de « déradicaliser » (qui nous est présenté aujourd’hui comme l’action politique rationnelle face au terrorisme djihadiste), Federico Bravo conclut :

Certains auteurs prétendent que la langue de bois est une maladie du langage : il est plus rassurant d’incriminer le code que la société malade qui l’a sécrété. Cette langue qu’on dit creuse, vidée de son sens, […] montre, au contraire, le langage fonctionnant à plein régime. Car loin d’être dénué de sens, le signifiant déradicaliser, tout en ne nous disant rien sur l’opération qu’il a pour fonction de renverser, en dit long sur les attentes – le désir profond – de ceux qui l’ont forgé pour apaiser leurs angoisses ou pour exorciser leurs peurs : mieux que le théâtre d’un renversement antonymique, le lieu de l’écriture du symptôme.

Sur l’insulte – dont on rappellera que les surréalistes puis les situationnistes ont su faire un usage, voire une discipline – l’auteur expose que

l’insulte constitue un incontestable mouvement de sublimation. Mots crachés, mots vomis, mots éructés… : il y a du vrai dans chacune de ces expressions métaphoriques qui ne font que rappeler que le mot injurieux est un rejet du corps, une éclaboussure de la chair, une projection de l’organisme, ce dont témoigne à la perfection l’étymologie du terme conspuer, où l’action de cracher et son effet coextensif, celui de souiller, se mêlent inextricablement. […] L’injurieur “touche” deux fois le corps de l’autre, par un signifiant intrusif d’abord qui, tel un projectile, infiltre le corps de l’adversaire, et par un travail de symbolisation ensuite qui le dé-place fictivement pour le faire entrer dans une catégorie. Du somatique à la sémiotique, puis de la sémiotique à la sémantique, le sujet accède – par une sorte d’allègement corporel du langage et grâce au pouvoir sublimatique de la parole – à l’expression linguistique de l’insulte. Remonter aux sources de l’insulte suppose selon moi remonter aux sources mêmes de l’étayage du langage sur le corps.

Le troisième aperçu sera sur un appel à des dissidences, qui part de l’écoute de l’analyste pour rappeler qu’« à la parole prosaïque de l’analysant, répond l’écoute poétique de l’analyste cherchant à capter l’instant métaphorique qui surgit d’entrecroisements et de déplacement vifs et contradictoires, nécessairement régressifs, où les mots font image, condensent, hallucinent. La situation analytique se sustente ainsi d’un décalage fondateur : un malentendu qui déphase le dire et son écoute, et conflictualise le statut énonciatif de la parole, exécutée sur le mode narratif par l’analysant, mais recueillie par l’analyste sur un mode poétique. […] Déréglementer […] par une écoute décalée, oblique, élargie, indisciplinée, s’en déprendre pour en improviser d’autres, pour écouter autrement, depuis l’autre rive, à rebrousse-poil, déranger le texte – le dégenrer –, dérouter l’interprétation et instituer ainsi une forme de désobéissance lectorale, de strabisme interprétatif invitant à vivre la lecture d’un roman comme une expérience poétique et inversement à contempler le poème comme la trace résiduelle d’une narrativité perdue. […] Lu comme un poème, le Code civil pourrait réserver bien des surprises. »

Une fois refermé ce livre, resteraient deux études à mener. La première : analyser la grammaire des énoncés anarchistes d’hier et d’aujourd’hui (en ce compris le ton de leurs énonciations), pour (re)trouver les affects, et (r)amener à nos consciences ce qu’ils ont porté et portent de nos inconscients. La seconde : penser des énoncés (en ce compris le ton de leurs énonciations), accueillants à ce qui, dans nos inconscients, aspire à l’anarchie.

Une voie parmi d’autres de faire voix à l’adresse de Piotr Archinoff dans l’Histoire du mouvement makhnoviste 1918-1921, lorsque qu’il exhortait : « Prolétaires du monde entier, descendez dans vos profondeurs, cherchez-y la vérité et créez-la : vous ne la trouverez nulle part ailleurs. »

Jean-René Delépine

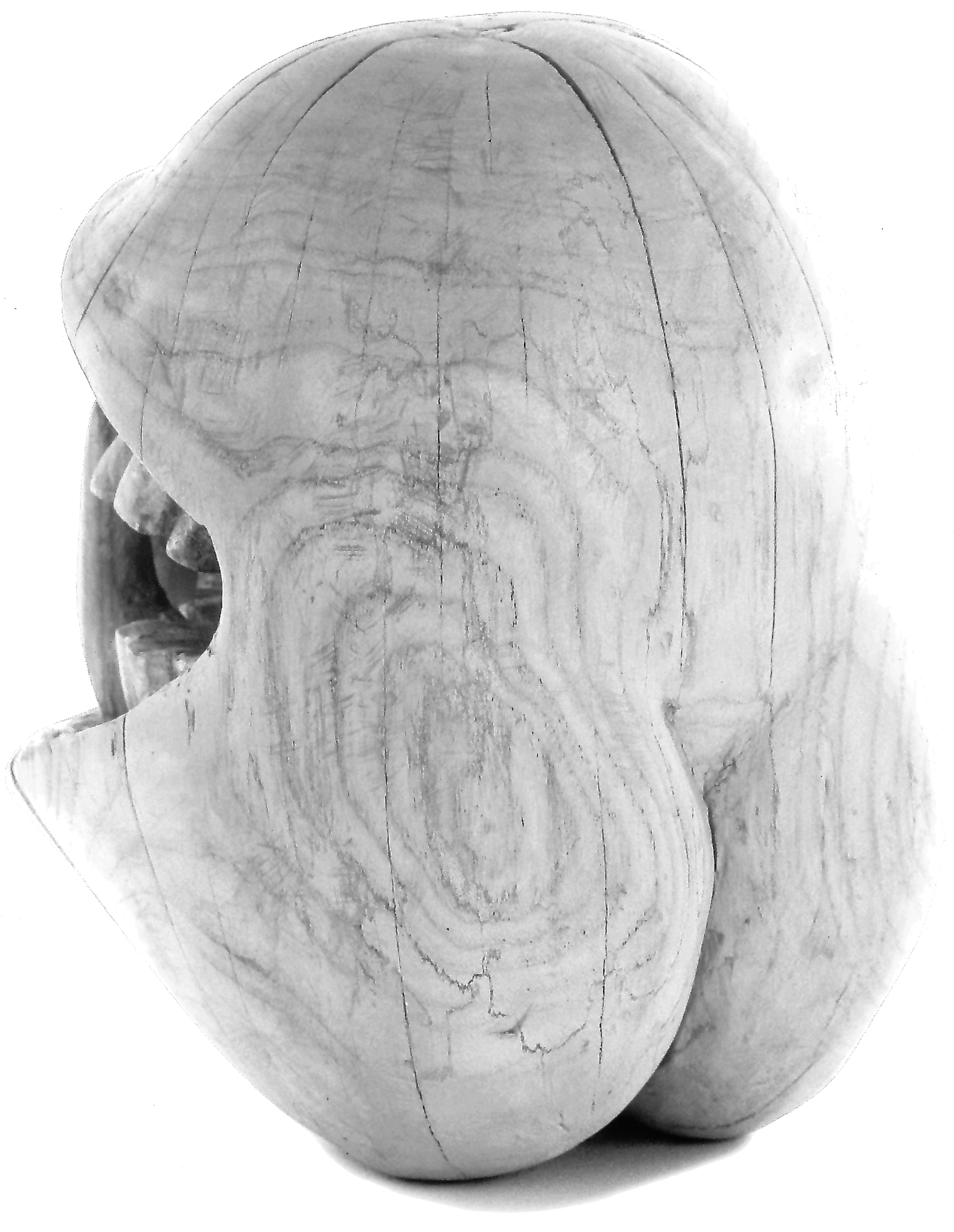

Reinaldo de Santis, Le Bilboquet.Photographie : Michel Tubiana.

Reinaldo de Santis, Le Bilboquet.Photographie : Michel Tubiana.

Miguel Amorós, Les Acratas à l’université centrale de Madrid 1967-1969, éditions de la Roue, 2021.

Nous disposons aujourd’hui d’une large documentation sur les mouvements de la jeunesse révolutionnaire des années soixante, particulièrement pour la France et les États-Unis. Des étudiants et plus généralement des jeunes constituèrent à cette époque une vague de contestation dont les échos sont encore perceptibles aujourd’hui. Pourtant, tous les mouvements n’ont pas été étudiés avec la même attention et des études qui pourraient mettre en lumière certains phénomènes nous font parfois défaut. Concrètement, les révoltes universitaires en Espagne sous le franquisme sont peu ou mal connues et bien que nous sachions qu’elles n’atteignirent pas l’ampleur de celles d’autres pays, on y relève tout de même des éléments originaux et indiscutablement intéressants. C’est le cas du petit groupe des Acratas de l’université de Madrid au milieu des années soixante. Un mouvement minoritaire mais chargé d’une audace précurseur et que le livre d’Amorós sauve de l’oubli.

C’est un projet sur lequel Amorós travaille depuis de nombreuses années et qui a été publié en espagnol dans une première version en 2014, puis complété dans une deuxième édition en 2018. L’auteur se base sur de nombreux documents mais aussi sur d’intenses et amicales conversations avec beaucoup de survivants de ce groupe d’étudiants révolutionnaires. Amorós, ayant lui-même été un étudiant libertaire et révolutionnaire dans les années soixante, a vécu à peu près les mêmes péripéties que les Acratas. Étant donné sa vocation d’historien anti-académique, il était la personne la plus appropriée pour écrire cette histoire.

Ces Acratas, qui furent-ils ? En France, on en trouve une légendaire référence dans la revue de l’Internationale Situationniste après mai 1968. Quiconque ayant connaissance de ce mouvement généralisé se souvient sûrement de la photo de ce crucifix balancé par la fenêtre de la sinistre université des temps franquistes. Amorós signale d’ailleurs que le bref commentaire des rédacteurs situationnistes ne rend pas justice aux Acratas. L’image du crucifix ne doit d’ailleurs pas nous tromper : la rébellion des Acratas ne pouvait pas se résumer à une rébellion viscérale contre les traits les plus rances du régime « nacional-catolico ». Leur révolte, comme le démontrent leurs textes et actions, était en concordance avec ce mouvement global de contestation contre la société moderne de consommation et toutes ses formes d’aliénation. Comme l’exprime Michel Gomez dans la préface :

La révolte des Acratas a surgi dans un moment de l’histoire où la rebelle attitude n’était pas encore l’enrobage obligé de toute marchandise. Ils manifestèrent toute la fraîcheur de cette première critique en actes de la société de la consommation heureuse.

Dans le premier chapitre, Amorós explique que les étudiants les plus avancés, tels que l’étaient les Acratas, attaquent sous les traits les plus archaïques de l’université du régime franquiste, les éléments annonciateurs des formes d’adaptation au capitalisme moderne. En ce sens, ils n’eurent pas seulement à affronter les autorités académiques, les forces de l’ordre franquistes, mais aussi les groupes communistes qui, comme en France à la même époque, tentaient de monopoliser la lutte étudiante pour l’intégrer dans leurs stratégies politiques. Alors que la fac agitée des années soixante formait quelques-uns des futurs cadres et dirigeants de la période démocratique qui suivit, d’autres étudiants révolutionnaires partaient en prison ou en exil.

Amorós évoque une époque vibrante de l’histoire récente avec les particularités d’un pays vivant sous une dictature. Dans les chapitres suivants, nous prenons connaissance des luttes et efforts, des positions politiques et philosophiques des protagonistes du groupe. Nous découvrons également le professeur et philologue Agustin García Calvo, maître hétérodoxe et informel des Acratas, exilé à Paris à partir de 1969. Pour finir nous apprenons le destin parfois tragique de ce groupe de rebelles lucides. Nous vérifions aussi que tout petit cosmos révolutionnaire ressemble à n’importe quel autre, conservant pourtant sa riche originalité.

L’écriture de Miguel Amorós, fluide et chaleureuse, nous introduit dans une époque dont la lumière continue de mettre en évidence la médiocrité de notre présent.

José Ardillo

Sandra Lucbert, Le ministère des contes publics, Verdier, 2021, 140 p.*

Une Cannibale à l’assaut de « LaDettePubliqueC’estMal » !

Sandra Lucbert met ses armes d’écrivaine au service des combats très immédiats que nous avons à mener contre l’ordre néolibéral. Après Personne ne sort les fusils (Le Seuil, 2020), relativement à la maltraitance managériale mise en scène durant le procès que l’on a appelé de France Télécom, elle s’attaque, avec Le ministère des contes publics, à cette arme de domination massive qu’est le discours sur La Dette. Non pas à la manière très embrassante du pavé d’anthropologie politique de David Graeber (La Dette, 5 000 ans d’histoire, Les Liens qui Libèrent, 2013). Mais en sniper, visant la tête du discours lui-même, pour en briser le mécanisme, car « on sait les puissances hypnotiques de la langue. Capable de paralyser la volonté ; de tout faire faire et accepter. Rien d’étonnant par conséquent à ce que le langage économique puisse ainsi nous frapper d’impuissance. Ses énoncés opaques nous rapetissent à proportion qu’on y entend rien – on nous dit L’endettement-atteint-120 %-c’est-très-grave, aussitôt nos paupières se font lourdes, nos muscles gourds et nos langues collées. »

Reinaldo de Santis, La gourmandise (de face). Photographie : Michel Tubiana.

Reinaldo de Santis, La gourmandise (de face). Photographie : Michel Tubiana.

Convoquant la figure du chef indien accueilli par Charles IX, dans les Cannibales de Montaigne, effaré par l’absurdité et l’injustice de ce qu’on lui a pourtant présenté comme le meilleur du royaume, Sandra Lucbert nous rappelle que « pour voir le monde social et politique auquel on appartient, il faut des truchements ; qui nous arrachent à nos évidences. Devenues branlantes sans leur cale langagière, elles apparaissent – pour ce qu’elles sont : une simple proposition. Aussi bien, on pourrait trouver (vraiment) mieux. »

Elle part donc d’un reportage télévisé sur une réunion publique avec le préfet du département, suite à la fermeture d’une maternité, à un accouchement qui se passe mal, et à un nouveau-né qui meurt faute d’avoir pu être pris en charge à temps. Le préfet n’a qu’une seule chose à dire : « nous sommes comptables de la dette publique ».

À l’évidence, constate-t-elle, tout tient dans une formule – mais qu’est-ce que tient cette formule ? Un ordre, des intérêts, un verrouillage. En guise de quoi on dit : LaDettePubliqueC’estMal. C’est un assommoir : trente ans de répétition, de parleurs, de figures, de grimaces – tous les tours de l’autorité. Qui n’y feront rien : ce seront toujours des contes.

Pour la déconstruction de ce – mauvais – conte, Sandra Lucbert porte un regard aiguisé et tranchant sur son contenu et ses ressorts dramatiques. Mais aussi sur les figures des conteurs : Édouard (Balladur), Gérald (Darmanin), Emmanuel (Macron), Jean-Marc (Ayrault), Michel (Sapin), Jean-Claude (Trichet), François (Hollande), Pierre (Moscovici) et quelques autres, ressortent de ses descriptions savoureuses, en grotesques de carnaval dont le destin devrait normalement être le grand feu à la fin de la déambulation. Mais encore sur la figure de ceux qui s’en laissent conter, à travers le jeu du PFLB : PourFaireLeBourgeois, dont Sandra Lucbert nous dit :

sous sa forme chimiquement pure [c’]est un jeu par et pour les bourgeois qui ne gouvernent pas. Un jeu d’imitation : fait pour les entendus, qui pourraient gouverner. Un jeu métonymique : qui donne les attributs pour la chose même. À discourir d’importance comme Gérald, Édouard, Jean-Marc, Jean-Claude, François et Pierre : la partie pour le tout, vous voici à Bercy, dans l’hémicycle, à l’Élysée – la Seine, l’Assemblée, le Pays à vos pieds. […] FaireLeBourgeois, c’est le paradoxe du bourgeois : pantin de la pensée qui s’imagine souverain pensant.

Et tout ceci avec des (r)appels littéraires. À Flaubert et son Madame Bovary, ou encore, dans un final très spectaculaire, à Lewis Caroll et son Alice au pays des merveilles.

Jean-René Delépine

David Graeber et David Wengrow, Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité, Les liens qui libèrent, 2021, 748 p.

« Au commencement était » Adam et Ève. Ils vivaient heureux sans enfants. Mais cette garce d’Ève a fait croquer à son naïf de mari une pomme. Ils furent aussitôt métamorphosés en un homme et une femme préhistoriques obligés de vivre dans des grottes humides, de remuer la terre à la recherche de racines et de chasser des mammouths féroces pour agrémenter leur maigre pitance. Pour David Graeber et David Wengrow, la plupart des intellectuels, lorsqu’ils parlent des origines de l’humanité, n’ont guère dépassé le récit biblique. L’hypothèse d’un état de nature cher aux philosophes du XVIIe et XVIIIe siècle en est un premier exemple. Il en existe plusieurs déclinaisons, de la guerre de tous contre tous de Hobbes au bon sauvage de Rousseau. Toutes ces fables se concluent de manière identique, par l’affirmation de la nécessité d’un gouvernement dont seule la forme varie. Les versions contemporaines de ces récits, celles de Yuval Noah Harari et de Jared Diamond, pour citer parmi les plus connues, ne s’en éloignent guère. Pour Graeber et Wengrow, non seulement tous ces récits sont simplistes et faux, mais leurs implications politiques sont considérables.

Reinaldo de Santis, La gourmandise (de dos). Photographie : Michel Tubiana.

Reinaldo de Santis, La gourmandise (de dos). Photographie : Michel Tubiana.

Au commencement était… est le fruit des échanges entre les représentants de deux disciplines, l’archéologie avec David Wengrow et l’anthropologie avec David Graeber. Le livre bouleverse les représentations communes de ce qu’était l’organisation sociale de nos ancêtres. « La vie sociale des premiers humains était infiniment plus complexe et plus excitante que ne l’imaginerait n’importe quel théoricien moderne de l’état de nature », affirment-ils ainsi. Le livre montre toute la diversité des modes d’organisation collective que les hommes et les femmes ont expérimentés au cours de leur très longue histoire. On y apprend ainsi que les premiers humains n’ont pas vécu 95 % de leur temps en tout petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Des villes existaient dès la préhistoire. Des milliers d’individus se rassemblaient sur des sites comme Stonehenge pour de colossaux travaux festifs. Comment s’organisaient-ils pour coordonner de tels travaux, approvisionner leurs villes ou prendre des décisions engageant l’ensemble des membres d’un groupe ? Réponse : de toutes les manières possibles et imaginables. Depuis les premiers temps de l’histoire de l’humanité, nos ancêtres ont disposé de plusieurs dizaines de milliers d’années pour explorer toute la gamme des possibles sociaux. Des traces préhistoriques de ce qui semble être des formes de monarchies ont été découvertes. Des groupes ont manifestement adopté des structures d’organisation horizontale. D’autres groupes alternaient selon les saisons entre un type d’organisation et un autre. Si les modes d’organisation préhistoriques se caractérisent donc par leur diversité, la forme prédominante paraît être des sociétés qui s'auto-organisent, sans pouvoir centralisé. Au regard de notre très longue histoire, les sociétés inégalitaires et étatiques modernes apparaissent comme des exceptions. Malheureusement, en dépit de ses prouesses, l’archéologie est confrontée à des limites infranchissables. C’est rageant, écrivent Graeber et Wengrow, mais nous ne connaîtrons jamais le fonctionnement concret de ces sociétés. C’est là que les récits ethnologiques prennent le relais en donnant à voir comment et pourquoi tant de sociétés plus récentes ont délibérément refusé une centralisation du pouvoir.

S’appuyant sur une multitude de données archéologiques et de récits ethnographiques, Graeber et Wengrow déconstruisent pierre par pierre la mythologie évolutionniste selon laquelle l’histoire de l’humanité procéderait par étapes successives : des grottes aux pharaons jusqu’à la Macronie. Dans le récit évolutionniste, les sociétés des premiers humains sont toujours présentées comme « simples ». Une vie frugale en petits clans ne nécessite pas de véritable État. Mais lorsque les sociétés s’étendent et se développent économiquement, leurs structures sociales se complexifient et des proto-États sont nécessaires. La croissance économique entraîne également fatalement dans son sillage des inégalités sociales. C’est regrettable mais celles-ci sont le prix à payer du progrès. Ces digressions sur la simplicité de la vie sociale des premiers humains reposent sur des a priori déguisés en faits, voire en lois de l’histoire, disent Graeber et Wengrow. De ces prémisses, découle la thèse selon laquelle la complexité de nos sociétés rendrait impossible d’autres modes d’organisation. Vivre dans des sociétés libres et égalitaires impliquerait de retourner habiter dans des cavernes sans électricité ni télé. Pourtant, assurer le bon fonctionnement de villes préhistoriques n’était certainement pas une tâche simple. Or, dans nombre de ces villes, les archéologues n’ont trouvé aucune trace d’un pouvoir central. Tout porte à croire également que les premières villes de Mésopotamie, pour ne citer qu’un exemple, étaient dirigées par des assemblées urbaines, qui pouvaient réunir plusieurs milliers de citadins, avant que des monarques n’imposent leur autorité. L’idée, reprise dans tous les ouvrages d’histoire des idées politiques, selon laquelle les agoras grecques seraient le berceau de la démocratie doit être relativisée au regard des expériences antérieures d’autogouvernement qui, d’ailleurs, ont sans doute influencé les Grecs eux-mêmes.

La naissance de l’agriculture a également généré son cortège de mythes. L’agriculture marquerait ainsi une rupture fondamentale dans l’histoire de l’humanité qui a elle-même engendré ces deux fleurons de la civilisation que sont la propriété et l’État. Dans le Croissant fertile, longtemps considéré comme le lieu de naissance de l’agriculture, la transition entre une économie basée sur la chasse et la cueillette, et une économie agricole a pris pas moins de trois mille ans. C’est long pour une révolution. Les techniques de base de l’agriculture sont pourtant connues depuis une époque bien antérieure à ce qu’on croyait jusqu’à il y a peu. Mais nos aïeux décidèrent manifestement de ne pas se lancer dans cette voie. La somme des efforts pour vivre de cette pratique leur paraissait sans doute bien trop considérable. Pendant des millénaires, l’agriculture est donc demeurée une activité secondaire que nos ancêtres pratiquaient en dilettante. Les débuts de l’agriculture n’ont donc finalement coïncidé ni avec la naissance de l’État ni avec l’avènement de la propriété.

Dans la mythologie occidentale, les Lumières constituent ce moment unique dans l’histoire où les hommes et les femmes prennent conscience qu’ils sont libres et qu’ils sont capables de vivre en démocratie. Dans le monde d’avant, les humains obéissaient aveuglément aux traditions qu’ils interprétaient comme voulues par Dieu. Les hommes préhistoriques et tous les « sauvages » vivant encore dans la jungle seraient quant à eux tellement primitifs que parler à leur propos d’une conscience politique n’aurait pas de sens. Certes, ils semblent heureux de vivre dans leur dénuement primitif mais ce sont des êtres foncièrement stupides, plus proches des singes que de nous. La remise en cause de ce préjugé d’imbéciles heureux est récente, y compris dans le champ de l’anthropologie. Claude Levi-Strauss est à cet égard l’un des premiers à avoir envisagé les membres des sociétés qu’il étudiait comme nos égaux en intelligence. Les nombreux récits que livrent Graeber et Wengrow achèvent de ruiner ce funeste préjugé. Pour eux, « la faculté d’expérimentation sociale et d’auto-création est justement ce qui nous rend fondamentalement humain. » Les Lumières n’ont de ce point de vue rien de si exceptionnel.

Dans cette même perspective d’une mise en question du récit des Lumières comme ce moment de rupture avec le passé, le livre revient sur les échanges entre colons et amérindiens aux premières heures de la colonisation. On y rencontre un chef amérindien de la nation des Wendats dénommé Kandiaronk dont la pensée politique a assurément autant de profondeur que nos Montesquieu et Rousseau. Sa critique radicale de la société occidentale est remarquable de lucidité, dénonçant notre manque de générosité et de liberté, notre soumission à des chefs ou encore les considérables inégalités de richesses. Certes, les sociétés amérindiennes ne sont pas exemptes de toute forme d’écarts de richesse mais celle-ci ne permet jamais à un individu possédant plus de biens qu’un autre d’exercer un pouvoir sur lui. La liberté des Amérindiens a choqué de nombreux témoins de l’époque. Les femmes disposent dans ces sociétés de leur corps comme elles l’entendent et elles peuvent divorcer à leur guise. Il n’y a également à peu près aucune forme de punitions. Lorsqu’un meurtre est commis, l’ensemble du clan du coupable paie seulement une compensation. Sur le plan politique proprement dit, les décisions sont prises après discussions et recherche de consensus, sans chef qui imposerait sa volonté. Si les jésuites ont été choqués par les mœurs des autochtones, les réflexions politiques des Amérindiens ont pourtant exercé une influence certaine sur les philosophes du Vieux Continent, les amenant en particulier à réviser leurs jugements négatifs sur la liberté et la démocratie. Les Amérindiens n’ignorent pas ce qu’est un État centralisé. Il fut un temps où une forme d’État centralisé basé dans la ville de Cahokia sur les berges du Mississippi régentait un vaste territoire aux alentours. Cet État s’est effondré au XIVe siècle. Le souvenir de Cahokia resta cependant vivace dans les mémoires amérindiennes comme une figure servant de repoussoir. Loin de vouloir retenter l’expérience de l’État, les groupes et les petites villes qui firent leur apparition sur les territoires autrefois soumis à Cahokia ont délibérément choisi des modes d’organisation collectifs horizontaux qui laissent la plus grande place possible à la liberté individuelle. Ici encore un mythe évolutionniste tombe. Pour les Amérindiens, l’État n’est pas synonyme de progrès mais de régression politique.

Dans les derniers chapitres de leur livre, Graeber et Wengrow tentent de caractériser la conception de la liberté qui se dégage des nombreux exemples d’organisation égalitaire qu’ils ont donnés. Celle-ci apparaît comme bien plus radicale que le sens que nous lui donnons habituellement. Ils distinguent trois composantes de cette liberté : la liberté de désobéir aux ordres donnés, la liberté de fuir et la liberté de créer ses propres modes d’organisation sociale. Dans La société contre l’État, Pierre Clastres, auquel les deux auteurs rendent hommage, a montré de quelle manière des sociétés au cœur de l’Amazonie se donnent des chefs auxquels leurs membres n’obéissent que s’ils le veulent bien, n’hésitant pas à s’en moquer s’ils se prennent trop au sérieux. Le livre de Graeber et Wengrow montre que ce droit à la désobéissance n’a rien d’exceptionnel. La possibilité de quitter à son gré un groupe est également un marqueur essentiel de la liberté. La fuite permet de répondre de manière empirique à la question de savoir quelle société est préférable. Le livre revient à ce propos sur les récits de colons enlevés par des Indiens ou à l’inverse d’Indiens capturés par des colons. Les résultats de ce test ne laissent planer aucun doute. On ne compte plus le nombre de colons ayant décidé de rester vivre avec les Amérindiens plutôt que de retourner dans nos sociétés soi-disant supérieures. Dès qu’ils en ont eu l’occasion, les Indiens capturés ont également pris la poudre d’escampette pour rejoindre des sociétés manifestement plus agréables à vivre. La dernière composante de la liberté, à savoir la liberté de reconfigurer la réalité sociale, n’a pas de secret pour un lecteur de Réfractions. C’est le principe même de l’anarchisme dont l’histoire et les variantes sont donc infiniment plus nombreuses et riches que ce qu’on aurait pu imaginer avant de lire ce livre.

Si Graeber et Wengrow réfutent l’idée que tout était rose dans les premiers temps de l’histoire de l’humanité, il n’empêche, disent-ils, que quelque chose a bien été perdu en cours de route. Ce quelque chose, c’est la faculté d’imaginer d’autres manières de vivre ensemble que celles que nous connaissons aujourd’hui. Nous sommes prisonniers d’un carcan de pensée étatiste qui nous rend aveugle à d’autres agencements politiques. L’ouvrage de Graeber et Wengrow offre à cet égard une formidable et salutaire bouffée d’air frais à la pensée politique. Il invite à ouvrir l’imaginaire politique et à explorer des voies politiques nouvelles que des hommes préhistoriques et des Indiens à crête ont défrichées avant nous.

Alexis Dabin

Chroniques Noir et Rouge, Revue trimestrielle de critique bibliographique du mouvement libertaire.

Claire, élégante, bien mise en page, dotée d’une iconographie de qualité, à n’en point douter c’est une revue agréable à feuilleter et (surtout) à lire. Depuis sa venue au monde (en 2020), Chroniques Noir et Rouge (qui s’affiche également comme la Revue trimestrielle de l’association des éditions Noir et Rouge) s’est rapidement imposée comme un outil essentiel pour accompagner interrogations et réflexions des militants libertaires.

C’est aussi une revue qui témoigne, lors de chacune de ses parutions, d’un attachement profond et sincère au livre, lequel « reste pour nous (éditions Noir et Rouge), encore et toujours, une source essentielle de circulation et de diffusion des idées ».

La revue est organisée en deux parties, sensiblement équivalentes, l’une constituée de textes ouvrant la discussion sur des problématiques variées (la non-violence légitime, l’histoire des montagnes à partir d’une lecture reclusienne, le nationalisme et la culture vus sous l’angle de la pensée de Rudolf Rocker, par exemple dans le numéro 6 de septembre 2021) et d’un dossier (trois articles de Louis Mercier Vega) et l’autre accueillant de nombreuses notes de lecture.

C’est avec plaisir que nous retrouvons au fil des pages des signatures amies (Claire Auzias, André Bernard, Charles Jacquier, Sylvain Boulouque, entre autres), auteurs de contributions vives et aiguisées. Pour soutenir cette belle initiative, n’hésitez pas à vous abonner (20 euros pour 4 numéros) et à les contacter : https://editionsnoiretrouge.com/.

Bernard Hennequin

Erica Chenoweth, Maria J. Stephan, Pouvoir de la non-violence. Pourquoi la résistance civile est efficace, Calmann-Lévy, 2021, 488 p.

Les « sages-femmes » de l’Histoire

Les États, quels qu’ils soient, main dans la main avec le néolibéralisme international, se caractérisent, à quelques modalités près, essentiellement par des structures de domination et de violence. Si notre monde est en soi profondément violent (« Mangez-vous les uns les autres ! »), l’espèce humaine (et aussi certains animaux) a pourtant développé des pratiques d’entraide tendant à créer, dès maintenant, des sociétés plus solidaires.

Jusqu’à il y a peu de temps, il était évident que, pour les révolutionnaires qui voulaient transformer le monde et changer la vie, seule la violence pouvait venir à bout des pouvoirs de l’État et du capitalisme. Être partisan de la non-violence, c’était vouloir la réconciliation de l’oppresseur et de l’opprimé, c’était en rester à une posture morale et idéaliste, c’était, en fin de compte, accepter le système. À la réflexion, si certains voulaient bien reconnaître une quelconque utilité à la non-violence, c’est en pensant que, tôt ou tard, il faudrait bien utiliser une contre-violence, moyen nécessaire et inéluctable, pour se défendre contre la répression du pouvoir et pour finalement l’abattre.

Partant d’une base mondiale de données en sciences sociales et politiques, et après une étude rigoureuse, chiffrée et « multivariée » des faits, le livre d’Erica Chenoweth et de Maria J. Stephan, Pouvoir de la non-violence, revient sur la question. Il s’agit d’une recherche des plus nuancées qui compare en efficacité 323 campagnes de résistance violentes et/ou non-violentes couvrant une période de 1900 à 2006. De nombreux graphiques et tableaux complètent le texte, de même qu’un « appendice » sur la Toile : https://www.ericachenoweth.com/wp-content/uploads/2019/07/WCRW-Appendix.pdf

Les deux chercheuses américaines concluent leur travail en énonçant que « les mouvements principalement non-violents ont atteint deux fois plus souvent leurs objectifs que les mouvements violents », et que, depuis 1900, « une campagne non-violente sur quatre s’est conclue par un échec complet ».

Novatrices en la matière, elles ne cachent pas la nature extrêmement difficile du sujet à étudier et donnent le plus objectivement possible des exemples d’auteurs qui ne les suivent pas du tout sur ce chemin.

Mais, avant d’aller plus loin, il faut préciser ce que nous-mêmes entendons par la notion souvent très mal comprise de « non-violence ».

Pour nous, la non-violence regroupe un ensemble de pratiques et d’actions diverses qui sont bien autre chose que de la résistance passive ; citons la résistance civile, la désobéissance civile de masse et individuelle, la non-coopération, la grève ouvrière ou autre, l’occupation ou obstruction de lieux publics, le sit-in, le boycott, les actions « dispersées », le sabotage doux, la grève de la faim, le jeûne, le refus du service militaire, le refus du paiement partiel ou total des impôts, le refus d’agir, etc.

Il s’agit de se détourner du jeu politique conventionnel, de recourir à des formes d’action non institutionnelles et en aucune façon d’emprunter des démarches comme le vote et l’élection, mais, au contraire, et le plus souvent, d’utiliser des manières de faire illégales.

Et arrêtons de confondre la notion de « force » avec celle de « violence » comme le faisait Georges Sorel qui écrivait dans ses Réflexions sur la violence : « La bourgeoisie a employé la force depuis le début des temps modernes, tandis que le prolétariat réagit maintenant contre elle et contre l’État par la violence. ». Car il existe à n’en plus douter des forces non-violentes, cet « impensé politique » très ordinaire, fruit d’une sorte de paralysie mentale, d’une intelligence arrêtée par ce que l’on pense savoir.

Résultats de choix stratégiques différents, retenons que peuvent cohabiter actions violentes et actions non-violentes et qu’une pratique violente peut naître de l’échec d’une pratique non-violente ou l’inverse ; par ailleurs, James C. Scott dans La Domination et les arts de la résistance étudie une autre forme de résistance qui n’est rien moins que passive, mais qui est discrète et cachée : le non-dit des dominés.

« Bien qu’il n’existe pas de définition universelle de la démocratie », écrivent les deux autrices, il s’agit, dans Pouvoir de la non-violence, essentiellement de lutte pour accéder à plus de démocratie, de lutte contre la domination et contre la violence, il s’agit de droit, de liberté et de justice, et, quant à nous, s’il s’agit de démocratie (le pouvoir du peuple), elle aura un parfum libertaire.

*

À partir de l’exemple du Timor oriental et de celui des Philippines, Chenoweth et Stephan se demandent en tout début « pourquoi les mouvements de résistance non-violents réussissent […] plus souvent que les résistances armées, et à quelles conditions un mouvement de résistance non-violent parvient […] au succès, ou au contraire à l’échec » alors que la façon de penser la plus courante, c’est que l’action armée et le terrorisme seront plus efficaces.

Cela dit, il est reconnu par ces deux femmes que certaines luttes non-violentes ont manqué leur objectif et que des actions violentes ont réussi.

Plus même, Chenoweth et Stephan reconnaissent qu’avec une participation importante des masses, l’action violente peut être efficace, donnant l’exemple de la révolution russe de 1917, chinoise de 1946-1950, cubaine de 1953-1959, algérienne de 1954-1962 et vietnamienne de 1945, mais elles ajoutent que ceux qui ont pris le pouvoir sont devenus autoritaires, très répressifs et aucunement démocrates, ôtant aux masses qui les ont appuyés au début du combat toute possibilité d’opposition.

Les limites de l’efficacité de la non-violence ne peuvent pas non plus être contestées quand il s’agissait de lutter contre les régimes génocidaires d’Hitler ou de Staline, ou pour les pacifistes contre les deux guerres mondiales, mais il est de fait qu’aucune lutte non-violente d’importance et « stratégiquement concertée » n’est connue historiquement dans ces cas-là.

Le Timor oriental. Ancienne colonie portugaise, ce pays est envahi en 1975 par l’Indonésie qui va quasiment anéantir les forces armées indépendantistes des Falintil. Suite à la démission de Suharto en 1998, et après de nombreuses campagnes non-violentes et l’intervention des Nations unies, le Timor oriental devient un État indépendant.

« Les Falintil ont été un symbole important de la résistance et leur présence dans les montagnes contribua à soutenir le moral de la population, mais c’est en définitive la lutte non-violente qui nous aura permis d’obtenir la victoire », déclara Fr. Jovito, ancien membre du Front clandestin reconverti dans le mouvement de résistance non-violent.

Les Philippines. Vers la fin des années 1970, dans le nord du pays, des groupes de guérilla d’inspiration marxiste-léniniste ou maoïste espéraient s’emparer du pouvoir par le moyen d’une révolution armée, tandis que, dans le Sud, une insurrection islamiste séparatiste, avec la même ambition, s’affirmait plus importante. La répression fut telle que les deux rébellions échouèrent. Devant la répression impitoyable, la loi martiale et des élections truquées, l’Église catholique s’en tint d’abord à une « collaboration critique » pendant que l’opposition réformiste était soit en exil, soit en prison. C’est l’assassinat de Benigno Aquino le 21 août 1983, qui permit à une opposition plus unitaire de se rassembler alors derrière son épouse, Cory Aquino, qui exigea « une stricte discipline non-violente de ses troupes ». La procession funéraire de Benigno Aquino, suivie par environ deux millions de personnes, se transforma en manifestation contre le régime. Un programme de désobéissance civile intitulé « le Triomphe du pouvoir du peuple » fut élaboré par sa veuve et, après des élections controversées, les opposants au régime se lancèrent dans une grève générale accompagnée du « boycott des médias publics », du « boycott des entreprises liées au gouvernement », de « retraits massifs d’argent sur les comptes des banques appartenant à l’État », de la grève générale des ouvriers, de la fermeture des boutiques, de l’arrêt des transports publics et des véhicules privés. C’est au fur et à mesure du renforcement de la résistance non-violente que se firent divers basculements : une faction de l’armée annonça qu’elle soutenait l’opposition. S’interposant, face aux loyalistes, des nonnes et des prêtres et des foules en masse et sans armes convergèrent vers les casernes pour neutraliser les partisans du pouvoir. C’est alors que le gouvernement américain manifesta son soutien à l’opposition et fréta des hélicoptères pour embarquer le dictateur et sa famille vers Hawaï.

En Iran, du temps du shah la situation se présentait de façon tout aussi complexe avec des guérillas et des insurrections des Moudjahidin et autres Fedayin dont les actions avaient d’abord pour but de secouer l’apathie du peuple, mais ils ne parvinrent pas à leur fin ; d’un autre côté existaient une forte culture islamique et des autorités religieuses qui voyaient d’un mauvais œil le shah vouloir occidentaliser la société. C’est en 1977-1978 qu’un mouvement de protestation de plusieurs millions de participants paralysa l’économie ; surtout à partir de processions de deuil qui se transformèrent progressivement en manifestations de masse politiques associées à des opérations de boycott de larges secteurs de la société ; l’ampleur du blocage fut tel que la Banque centrale cessa de fonctionner ; la grève des ouvriers du pétrole pesa sans aucun doute très lourdement sur l’économie, et la situation évolua encore quand les chefs de l’armée se déclarèrent neutres. Le pays devenu ingouvernable, la désobéissance civile généralisée fit céder les principaux soutiens du régime, obligeant le shah à s’enfuir et à céder le pouvoir – ce que l’on ne peut que déplorer – à une théocratie religieuse autoritaire.

En Palestine, pour les dirigeants de l’OLP, en proie à des factions concurrentes, la lutte armée pour se libérer de l’emprise de l’État israélien est un a priori. Aussi furent-ils surpris – tout autant que les Israéliens – par l’ampleur, l’intensité et par le caractère relativement non-violent de la première intifada, mouvement spontané parti de la base. Si la représentation d’enfants palestiniens affrontant des tanks accentua le soutien international, la presse en général et les Israéliens ne voulurent retenir qu’une autre image, celle de jeunes gens lançant des pierres ; cela, tout en négligeant l’importance des grèves, des boycotts et autres actions de désobéissance civile. C’est au cours de cette période que furent créées, indépendamment des courants politiques, des associations culturelles et d’entraide, ainsi que des « comités populaires » tant au niveau des villages que nationalement. Cette intifada ne fut qu’un demi-succès, l’État israélien sachant marginaliser les dirigeants les plus modérés d’un côté, les luttes intestines entre Palestiniens devenant de plus en plus violentes de l’autre. Demi-succès ou demi-échec dû essentiellement à l’incapacité des Palestiniens à mener à bien leur unité. Chenoweth et Stephan retiennent essentiellement que « la capacité à maintenir la discipline dans l’action non-violente est une condition nécessaire du succès ».

La Birmanie. Si le 8 août 1988 (8.8.88) fut l’apogée d’une résistance non-violente, cette dernière ne déboucha que sur une nouvelle dictature militaire tout aussi répressive que les précédentes – « Quand l’armée tire, elle ne tire pas en vain », déclara le dictateur Ne Win. Cela n’empêcha pas la participation de « centaines de milliers de Birmans, hommes et femmes de toutes origines, de tous milieux, de toutes ethnies […], dans des marches, des manifestations, des rassemblements et des grèves d’envergure nationale » et avec des moines et des étudiants en première ligne. Si ce fut un échec de la non-violence, ce le fut tout autant des insurrections communistes et des minorités ethniques qui luttaient pour leur autonomie. En proclamant la loi martiale, les militaires surent prendre le contrôle du gouvernement, de la fonction publique et de l’économie, occupant les postes clés des grandes entreprises industrielles. En Birmanie, aucun média ne sut ou ne put assurer la couverture des événements ; ce dont on ne parle pas n’a pas d’existence.

*

Si l’on essaie de résumer, l’explication du succès relatif des campagnes non-violentes tient à plusieurs facteurs :

Les actions non-violentes sont plus à même de réunir des participants nombreux et de diverses origines dans des mobilisations de masse qui leur donnent en outre une créativité sociale augmentée. Ce que ne réussit pas toujours une guérilla qui ne rassemble autour d’elle que des gens d’une même idéologie politique ou religieuse et qui mobilise essentiellement des hommes jeunes ; et qui, de plus, doit souvent chercher un soutien à l’étranger quand elle ne l’a pas à l’intérieur où la répression peut être terrible et dans un semblant d’indifférence générale. On peut regretter qu’il puisse se passer beaucoup de temps avant qu’un peuple ne bouge.

Mais « quand tout un peuple refuse de jouer le jeu social normal et de coopérer, ceux qui soutiennent le régime, notamment les forces de sécurité, commencent à s’interroger et peuvent reconsidérer leurs intérêts et leur rôle dans le conflit », annonçant par là un début de retournement.

La non-violence, même avec un large éventail d’actions, n’est pas sans risques, mais elle est relativement plus facile d’accès pour une majorité de personnes de toutes conditions et relativement moins dangereuse physiquement que l’insurrection armée. Les actions non-violentes ne sont pas à l’abri de la répression ; répression qui peut se retourner contre celui qui l’exerce et donc être contre-productive ; et le nombre de participants ne garantit pas pour autant la victoire.

À l’intérieur de l’opposition, la lutte des différents courants pour accéder au pouvoir est un facteur de division et d’affaiblissement, comme c’est le cas en Palestine.

Par ailleurs, on tiendra compte du fait que le succès de la violence ou de la non-violence tient tout autant à l’action des protagonistes qu’à une crise qui a pu affaiblir le régime en cause.

*

Il ne nous déplaît pas d’accompagner ces deux « sages-femmes » dans la remise en cause de la parole biblique « Tu enfanteras dans la douleur », quand elles enseignent qu’il est possible d’accoucher de l’Histoire par une préparation et des techniques adaptées au but. Elles concluent leur ouvrage en écrivant que « même dans les circonstances les moins favorables, la résistance non-violente est dans ce monde une force de changement qu’il est impossible d’arrêter ».

Gandhi n’est cité qu’une seule fois ; c’est à propos de la marche du Sel de 1930, et on consultera le site (voir plus haut) pour les expériences plus européennes.

André Bernard

Léon de Mattis, Utopie 2021, Acratie, 140 p.

Ce petit livre au titre alléchant laisse une impression mitigée. Certes, il envisage l’utopie dans ce qu’elle est essentiellement : une critique du présent, et cela à l’écart d’approches encore trop répandues de l’utopie qui n’y voient qu’une dangereuse anticipation planifiée de l’avenir. Mais le souci, c’est que d’entrée de jeu la question de l’utopie est « rabattue » sur celle du communisme, que pourtant elle excède largement. Il articule en effet sa réflexion autour de trois questions : quelle idée pourrait-on se faire aujourd’hui du communisme ? Pour l’atteindre, peut-on envisager l’idée de rupture avec l’existant ? Quelles sont les tendances anticipatrices auxquelles la critique du présent ouvrirait ? L’utopie, nous dit-il, décrit ce dont le monde actuel est porteur. C’est ce dont une époque peut rêver, mais il réfute l’assimilation de l’utopie à toute pratique alternative autogérée, car l’utopie n’est alors selon lui qu’une prise de pouvoir de l’imagination, oublieuse des conditions matérielles de transformation sociale globale. Ce qui est perdu ici, nous dit-il, c’est le lien entre imagination et pratique, et l’utopie des « préfigurations » (pour reprendre le thème du n° 46 de Réfractions) n’est plus alors que de la fiction. On voit là que sa critique se situe dans les pas de celle de Marx et Engels au XIXe siècle (socialisme utopique / socialisme scientifique) et la question des rapports entre les luttes qui changent localement la vie maintenant, et l’ébranlement général des structures sociales est enchâssée dans une approche en termes de fiction et de réel. Il perçoit néanmoins l’ambivalence, la tension qui existe inéluctablement entre des pratiques alternatives et une rupture avec le système global, mais l’utopie doit être pour lui un outil d’émancipation réelle et se voit ramenée à une dimension politique utilitaire, pourrait-on dire.

Reinaldo de Santis. Photographie : Michel Tubiana.

Reinaldo de Santis. Photographie : Michel Tubiana.

Bref cette « utopie » ne fait pas rêver, ne mobilise pas le désir, mais propose un programme politique radical, où toute lutte doit être clairement dirigée contre le capital, l’État, l’argent, la propriété, etc. dans l’ignorance des « voies obliques » à travers lesquelles cheminent les utopies.

Il a beau dire qu’on ne peut plus considérer la production du communisme comme le résultat d’un processus socio-historique objectif, mais que le communisme, ce sont les pratiques qui tendent hic et nunc à abolir le monde capitaliste, on se heurte ici à un code langagier marxiste et économiciste qui formate les analyses et les enserre, réduisant toute la dimension utopique (son souffle, l’indétermination qui lui est inhérente, l’horizon d’attente, l’ouverture aux possibles) au changement de la « forme des rapports sociaux ».

On retrouve – et c’est dommage – ces mêmes limites quand il entre dans les précisions de ce que serait l’utopie communiste. Il a beau être sensible aux écueils de reproduction de la domination qui guettent toute tentative d’expérimentation de nouveaux rapports, pour lui la rotation des tâches, les mécanismes collectifs de prise de décision et de contrôle suffisent à éviter la production de nouvelles dominations, car la volonté de pouvoir ne trouve pas de point d’attache pour se fixer dans une forme sociale qui serait intégrante aux rapports sociaux.

Le problème de la neutralisation de l’État se heurte aux mêmes limites. L’insurrection reste nécessaire, dit-il, mais on ne défait pas militairement l’État, ce qui est très juste. Dans son analyse, le communisme a gagné quand l’insurrection n’a plus d’objet : non pas quand l’ennemi a été vaincu, mais quand il a socialement disparu, il sera devenu inutile parce que les premières mesures communistes auront produit leur effet. Il semble sous-estimer gravement la force de l’État et des intérêts qui le soutiennent.

Bref, on voit que les difficultés et les problèmes immenses soulevés par un changement de société sont éludés et simplifiés ; l’analyse est très simplificatrice, trop lisse et il « fétichise » le terme de communisme ! Pour lui, les prolétaires n’ont pas d’autres intérêts communs dans le capitalisme que la disparition de celui-ci. Or les changements techno-économiques, informatiques, la virtualisation liés au néolibéralisme ont fait bouger la structure et l’imaginaire de classe ; il sous-estime l’incapacité à imaginer un autre monde quand l’horizon c’est la publicité et la consommation, qui séduisent tant !

Ce qui est intéressant malgré tout dans ces réflexions, c’est que la dimension du travail, des luttes sociales y est prioritaire, ce qui est bienvenu dans une période où les luttes déclinées en termes identitaires sont l’alpha et l’oméga de toute pensée du changement de société. C’est donc d’autant plus dommage que la gangue marxisante agisse comme une barrière aux perceptions de la complexité du réel, et à l’analyse des dimensions multiples des luttes qui ne rentrent plus dans un vocabulaire créé au XIXe siècle. Il fait montre d’un imaginaire atrophié par la reprise d’outils trop rigides pour appréhender le sujet qu’il veut saisir.

Ce livre est honnête, il pourrait être salutaire, mais son pari audacieux n’a pas trouvé les mots à la hauteur de l’enjeu pour saisir les mutations de civilisation produites par la virtualisation du monde, et la colonisation des imaginaires. Bref, son sujet, ce n’est pas « Utopie 21 », mais comment produire aujourd’hui un communisme libertaire… Vaste programme…

Monique Rouillé-Boireau

Christian Mahieux, Désobéissances ferroviaires, Syllepse, 2022, 96 p.

Illégales, mais légitimes

Dans le rail, à la SNCF, le saviez-vous ? « tout agent […] doit obéissance passive aux signaux » ; c’est une règle d’ailleurs parfaitement admise qui permet la vie collective et la sécurité de tous, règle qui cohabite avec diverses instructions et consignes tout aussi nécessaires. Par exemple, la nécessité de porter une marque distinctive, ou un uniforme, afin que l’usager sache qui est de la SNCF ou ne l’est pas, notamment pour donner le signal du départ des trains, etc. Toutefois, pour quelques esprits libres, ne pas accepter certains règlements injustifiés ou dangereux peut s’avérer parfaitement légitime.

C’est ce que développe, quoique brièvement, Christian Mahieux – syndicaliste à SUD-Rail – dans Désobéissances ferroviaires, texte riche d’exemples ; l’action étant « toujours liée à une organisation collective et à une pratique de masse », sans négliger pour autant « les initiatives minoritaires, voire individuelles ».

En remontant dans le temps, il cite le 11 avril 1871 quand les ouvriers d’un atelier de Périgueux, solidaires de la Commune, bloquèrent les wagons dirigés vers Paris et chargés de canons. Mais, en tout premier, la plus courante des actions de désobéissance, c’est la classique grève ouvrière qui fait pression sur une hiérarchie exploitant la force de travail des salariés. La grève ouvrière peut se décliner en grève du zèle ou « obstructionnisme » qui consiste à appliquer avec un soin scrupuleux, jusqu’à l’absurde, les différents règlements.

Le sabotage, lui, c’est le cran supérieur, il entre dans l’illégalité, mais, pour ces syndicalistes, il ne s’agit pas de « casser tout et n’importe quoi ». C’est pour cela, quant à nous, que le terme de « sabotage doux » sera préféré, et c’est Eugène Guérard qui écrit vers 1895 : « Avec deux sous d’une certaine matière, utilisée à bon escient, il nous est possible de mettre une locomotive dans l’impossibilité de fonctionner ». En 1910, avec la mobilisation militaire de tous les cheminots de moins de 61 ans et l’occupation des gares par la troupe, la pratique du sabotage s’accentue : fils électriques sectionnés, pièces retirées sur le matériel roulant, déraillements pour obstruer les voies, déboulonnements des tire-fonds, etc. Sans doute est-ce pendant la Résistance que seront développées toutes les pratiques de sabotage, celles déjà citées et d’autres : « détournements de wagons dans les triages, réparations et entretiens bâclés, étiquettes des directions de transport modifiées, introduction de sable dans les boîtes à huile, un petit trou dans des citernes qui arrivaient vides à destination, incendie de wagons de fourrage, etc. »

Et c’est à ce moment qu’apparaît le mot « terroriste » pour qualifier ces actions.

C’est en 1947, avec deux grandes grèves nationales à la SNCF, que l’on constate un durcissement des revendications, cela après une nouvelle réduction de la ration de pain. Sont exigées, entre autres, l’augmentation des salaires et la refonte de la grille syndicale. Là encore, diverses pratiques d’action comme l’occupation des gares et des standards téléphoniques, mais aussi des actions de sabotage : disparition de « robinets de frein », de clés diverses, rails déboulonnés, signaux restés ouverts, etc. ; un déraillement fera seize morts. Les sanctions pleuvent. L’action s’est donc dramatisée : à Valence, on compte trois morts tués par les gendarmes.

Pendant la guerre d’Algérie (1954-1962), les gares furent les lieux publics par excellence où se déroulèrent, pour les appelés, des actions de refus de partir au combat colonial. Si ces jeunes souhaitaient la solidarité des usagers, ils ne se trouvèrent en général que devant une certaine indifférence. C’est en avion que la plupart furent embarqués.

En 1997, l’Algérie connaît une période de guerre civile. Nombre d’Algériens cherchent refuge en France ; ce qui leur est refusé par le gouvernement de la gauche plurielle. Autour de SUD-Rail, dans les gares, les aéroports et les ports maritimes sont menées des actions de soutien contre les expulsions.

Et puis ce petit livre nous expose d’autres cas de désobéissance : le refus de la veille automatique pour le conducteur du train quand il se voit privé d’un deuxième conducteur ; la grève de la pince : les contrôleurs rempliront leurs missions de sécurité, de renseignement, etc., mais « ne demanderont pas de titre de transport » ; la grève de l’astreinte contre l’obligation d’être disponible pendant les jours de repos et… la grève des réservations.

« Nous enlevons les rails parce que nous refusons que le train privé pille le service public ferroviaire », c’est le titre d’un tract qui développe une idée : « Face au capitalisme qui détruit : résistance et désobéissance civile. » En effet, il faut agir par des actions certes illégales mais légitimes : « Nous ne prônons pas l’action violente, minoritaire, irréfléchie, mais la résistance collective. »

Vocabulaire

« Résistance passive » est une expression reprise ici et qui se retrouve régulièrement dans les textes syndicaux et autres autour de 1900 ; il va de soi que cette expression est plus que dépassée, car chargée de passivité et non d’action.

Le mot de « non-violence » n’apparaît pas, bien que les différentes actions de désobéissance soient, de notre point de vue, des déclinaisons de l’action non-violente. À la réflexion, c’est compréhensible, les actions violentes (c’est-à-dire physiquement contre les personnes) ne sont pas toujours jugées opportunes chez la plupart des ouvriers d’âge mûr. Ce comportement circonspect et de retenue avait déjà été observé lors du conflit du Parisien libéré à la fin des années 1970 ; longue grève de près de deux ans pourtant riche en actions diverses et musclées.

Quant au mot « libertaire », s’il est cité plusieurs fois, le mot « anarchie », lui, est curieusement remplacé dans la célèbre expression d’Élisée Reclus : « ‘‘L’absence d’autorité’’ est la plus haute expression de l’ordre. »

André Bernard

Nouvelle revue : Semi sotto la neve, fév. 2022.

Nous étions encore attristés par l’arrêt, après presque cinquante ans d’existence, de la légendaire A Rivista anarchica que la parution d’une nouvelle revue libertaire nous donne l’occasion de nous réjouir et de célébrer la vitalité de nos compagnons italiens. Semi sotto la neve (Graines sous la neige) publie son numéro 1 en février 2022. Dans son éditorial, Francesco Codello précise que l’expression « semi sotto la neve » fut créée par Ignazio Silone et que la revue « entend proposer aux lecteurs une interprétation renouvelée de la pensée anarchiste, des expériences libertaires et des pratiques mutualistes. Il s’agit […] de valoriser une dimension constructive et expérimentale d’une tradition sociale, politique et culturelle que nous reconnaissons comme antiautoritaire et solidaire »

Les rubriques envisagées sont : Expériences ; Approfondissements ; l’Internationale ; Conversations (dialogues et/ou interviews) ; Racines et Recensions. Et dans la rubrique l’Internationale la traduction d’un article de Tomás Ibañez « Variations autour du concept de préfiguration. En partant de Ruth Kinna » (initialement paru dans le numéro 46 de Réfractions).

Des photos et des dessins originaux accompagnent les textes.

Le collectif de rédaction est composé de onze compagnons dont, outre Francesco Codello qui signe le premier éditorial, deux noms bien connus des réfractaires : Annalisa Bertolo (fille d’Amedeo) et Francesco Berti (fils de Nico).

Contact : https://semisottolaneve.net/

Heloisa Castellanos

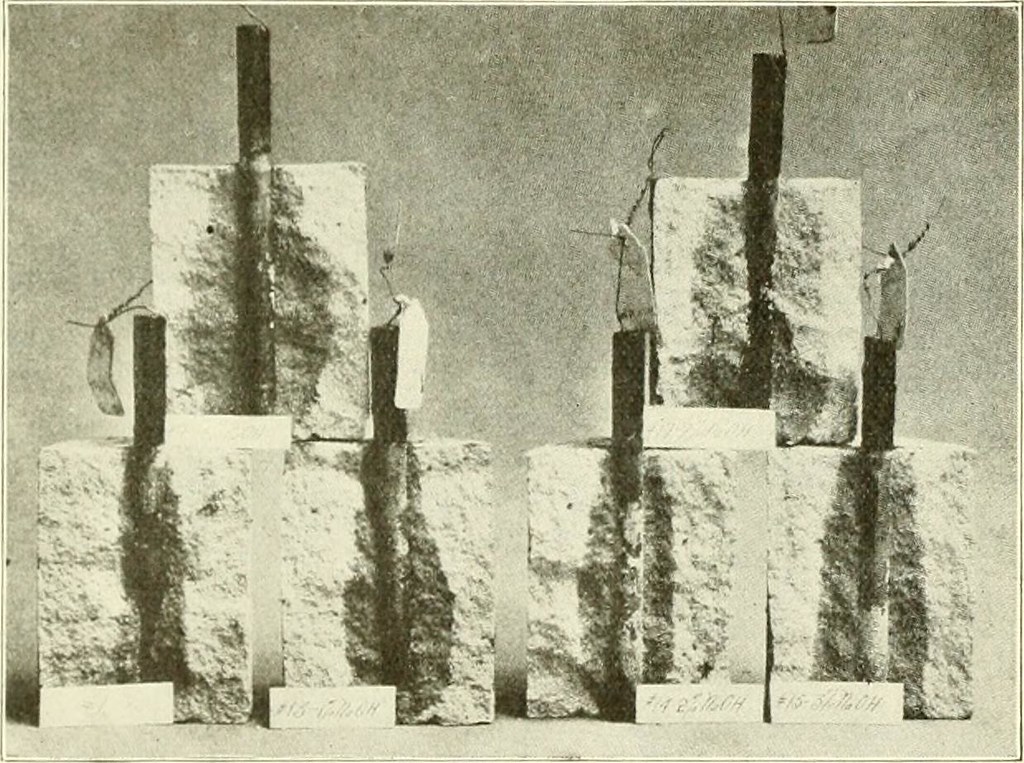

« Increase of disintegration due to addition of sodium »,Engineering and Contracting, 1909, p. 286 (Internet Archive).

« Increase of disintegration due to addition of sodium »,Engineering and Contracting, 1909, p. 286 (Internet Archive).

Anselm Jappe, Béton, L’Échappée, 2020, 200 p., 14 euros.

Dans la galaxie des tenants de la Wert-kritik (critique de la valeur), Anselm Jappe occupe une place particulière. Non seulement parce qu’il en est le représentant d’expression française le plus connu, mais aussi parce que sa production alterne entre les travaux théoriques appliquant les principales thèses de cette « école » à quelques grandes questions contemporaines et des essais plus brefs, souvent plus incisifs, qui s’emparent d’un objet pour le passer à la moulinette conceptuelle de cette version originale de la critique marxiste. L’objet du présent essai est en l’occurrence un matériau de construction, le béton armé, dont l’auteur entreprend d’exposer la nocivité, dans toutes ses dimensions. Déclenchée par l’effondrement du viaduc Morandi à Gênes en 2018, l’enquête d’Anselm Jappe (qui vit en France mais travaille en Italie) recourt à des champs disciplinaires divers (histoire de l’architecture et de l’art, littérature, philosophie) et se déploie au fil de sept courts chapitres apportant chacun un éclairage distinct sur le matériau en question, mais convergeant vers trois thèses originales.

Tout d’abord, l’ouvrage insiste sur l’importance du matériau, souvent négligée au profit de la forme. En second lieu, il met en place une comparaison systématique entre l’architecture dite « vernaculaire » et les constructions en béton armé. En troisième lieu, conformément à l’orientation générale de la pensée de l’auteur, il cherche à mettre en évidence un « isomorphisme entre le béton et la logique de la valeur marchande », l’effondrement d’un pont pouvant alors apparaître comme la métonymie d’un effondrement plus global de la civilisation marchande.

Comme souvent chez les tenants de la critique de la valeur, l’auteur s’en prend aux formes tronquées de critique, qui insisteraient sur tel ou tel défaut des constructions en béton armé et de leur maintenance (ou sur l’avidité des actionnaires), sans pointer du doigt le matériau en tant que tel, comme facteur d’une catastrophe aussi emblématique que celle du pont génois. Mais son but est aussi de combler un angle mort de la critique marxiste qui a parfois pris pour cible la gestion capitaliste de l’espace (ainsi chez Henri Lefebvre et David Harvey) mais sans prendre en considération la spécificité de ce matériau, historiquement lié au capitalisme industriel. Après avoir brièvement retracé l’émergence du béton armé (qui n’est pas qu’un simple béton), l’auteur passe en revue les qualités qu’on a trop vite supposées à ce matériau (popularité, matériau universel, dimension avant-gardiste) pour en souligner au contraire les effets aliénants, avec une industrialisation de la construction débouchant sur la poussée de villes inhabitables.

Bien entendu, dans cette attaque en règle contre le béton armé, une place de choix est réservée à l’architecte franco-suisse Le Corbusier et aux « méfaits de ce sinistre individu », qui ne se résument pas à ses constructions « aussi accueillantes qu’un frigo », et incluent ses sympathies fascistes désormais bien documentées. Et à l’inverse, l’auteur ne manque pas de rappeler que le fonctionnalisme, au sein duquel le béton armé joue un rôle central, a fait l’objet de critiques précoces, notamment chez les situationnistes, à qui une place importante est réservée bien qu’ils n’aient pas explicitement parlé du béton armé.

Parmi les pages les plus saisissantes du livre, il y a celles qui décrivent, en chiffres, l’explosion de l’utilisation du béton ces dernières décennies, en particulier en Chine, mais plus généralement dans tous les pays en cours de modernisation accélérée, avec ses conséquences dramatiques pour l’environnement, du fait de l’extraction de sable et de gravier, des émissions de carbone liées à sa fabrication et de ses effets sur la stérilisation des sols et la santé des individus humains. Mais là où le livre innove véritablement, c’est en pointant le lien entre béton armé et obsolescence programmée : l’eau finit toujours par s’infiltrer jusqu’à l’armature qu’elle corrode, fragilisant les édifices construits en béton armé. Ceux-ci, passés 50 ans, ont besoin de travaux d’entretien réguliers qui deviennent si coûteux qu’il est parfois plus rentable de détruire pour reconstruire – alors même que le béton armé est difficilement recyclable et que ses ruines sont hideuses.

Au compte des méfaits associés au béton armé, Anselm Jappe compte ce qu’il appelle « l’assassinat des architectures traditionnelles », toujours singulières, locales, adaptées à un milieu et à un climat, et surtout sans architectes (anarchitecturales, sans dieu ni maître d’œuvre serait-on tenté d’ajouter). Au contraire, le béton armé est solidaire d’un privilège accordé à la ligne droite, aux angles droits, non seulement en architecture, mais plus largement en urbanisme, ce qui correspond politiquement à l’avènement des sociétés de contrôle. Dans cette critique de l’architecture moderne, l’auteur reconnaît un prédécesseur en la personne de William Morris et du mouvement Arts and Crafts.

L’une des contributions originales de l’auteur – mais qui est attendue compte tenu de son parcours antérieur – consiste à décrire le béton armé comme une concrétisation (en anglais comme en espagnol, le béton se dit concrete ou concreto) « de l’abstraction marchande produite par la valeur qui est créée elle-même par le travail abstrait ». De même que l’argent constitue l’équivalent universel dans lequel s’exprime la valeur de toutes les marchandises, le béton armé, « côté concret de l’abstraction marchande » (au même titre que les matières plastiques), est devenu le matériau universel, qui peut prendre toutes les formes et être utilisé n’importe où, et cela dans le contexte de sociétés qui vivent sous l’injonction du changement permanent. De ce point de vue, la critique du béton armé se situe à l’intersection d’une critique du capitalisme globalisé et de la société industrielle. L’épilogue du livre, s’il demeure sceptique devant tout projet de « changer la ville sans changer la vie », cite quelques exemples d’architecture moderne qui n’entrent pas en contradiction avec les architectures vernaculaires – et notamment tout le mouvement consistant à « construire avec le peuple », inspiré par l’architecte égyptien Hassan Fathy. Si une autre architecture est possible, ce sera nécessairement en laissant tomber le béton !

Jean-Christophe Angaut

Pierre Sommermeyer, Anarchistes et Juifs. Anarchisme, antisémitisme, antisionisme, éditions Libertaires, 2021,168 p., 14 euros.

Notre camarade Pierre Sommermeyer, né en 1942 de parents allemands antifascistes réfugiés en France et juif par sa mère – voir ma recension dans le numéro 39 de Réfractions de ses Mémoires sans frontières. D’un pays l’autre, 1917-2017 – est taraudé depuis longtemps par les rapports entre anarchistes et juifs, au regard notamment de l’antisémitisme et de l’antisionisme.

Pierre nous interpelle parce que rien n’est irréversible et que peut revenir le temps où aux yeux des autres, dans leur regard, il est « de trop ». En effet, ce qu’il faut bien avoir en tête, c’est que la Shoah a été une entreprise d’extermination systématique menée par l’Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde guerre mondiale qui a conduit à la disparition de cinq à six millions de juifs, soit les deux tiers des juifs d’Europe dont l’extermination totale, programmée, n’a pu être stoppée que par la victoire des Alliés en mai 1945. Les juifs, outre qu’ils sont assimilés à une race inférieure, sont pour les nazis des « ennemis irréductibles ». Fusillades massives, travail forcé et sous-alimentation entraînant rapidement la mort, gazages dans des camions équipés à cet effet, puis chambres à gaz dans les camps d’extermination avec élimination par l’usage intensif des fours crématoires. Ce crime de masse qui va donner naissance à l’élaboration des concepts juridiques de crime contre l’humanité et de génocide, jugés imprescriptibles, est le seul génocide de type industriel à avoir été perpétré. C’est ce caractère industriel, bureaucratique et systématique qui rend l’action génocidaire nazie à l’égard du peuple juif unique dans l’histoire de l’humanité et en fonde la spécificité. Pierre mentionne à juste titre l’ouvrage de François Azouvi, Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire (paru en 2012) pour mettre à mal une idée communément reçue : il rappelle ainsi que dès la fin de la guerre, si on voulait savoir, on pouvait savoir.

Pour en venir aux anarchistes, objet de la présente chronique, si dans le numéro 2 du Libertaire, daté de février 1945, il est indiqué que « les Allemands ne sont pas tous capables de mitrailler Ascq ou Oradour, de persécuter les israélites », le numéro 6, daté de juin 1945, reconnaît ce qui s’est passé même s’il n’en perçoit pas la spécificité : « Nous n’oublions pas la barbarie cruelle entre toutes qui condamne toute une collectivité à l’extermination pour le simple fait qu’elle était d’origine juive. » Et dans le numéro 1 de Défense de l’Homme, la revue fondée en 1948 par Louis Lecoin, Fernand Planche rappelle « l’indignation mondiale devant les horreurs des camps nazis, où six millions de Juifs périrent ». Mais pour Pierre, ce judéocide n’est considéré que « comme une des horreurs commises par les nazis alors que c’est le cœur du programme national-socialiste ».