Pathos et puissance des images

Pathos et puissance des images

Entretien avec Georges Didi-Huberman

Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages consacrés à la philosophie et l’histoire de l’art, Georges Didi-Huberman a récemment publié le second volume d’une série intitulée « Ce qui nous soulève ». Par son travail sur le rôle culturel – et donc politique – des images, celui qui se présente dans cet entretien comme un « anthropologue de l’imagination » interroge les frontières supposées séparer le fond de la forme, les affects de la raison. Partisan d’une lecture de l’histoire qui ne ferait pas l’économie d’une sémiotique des images et des gestes, il revient sur la capacité des images à ouvrir des espaces de résistance.

À l’automne dernier, vous avez inauguré un séminaire consacré aux « faits d’affects »1. Votre travail s’inscrit de longue date dans l’analyse des images : d’où proviennent ces questionnements ?

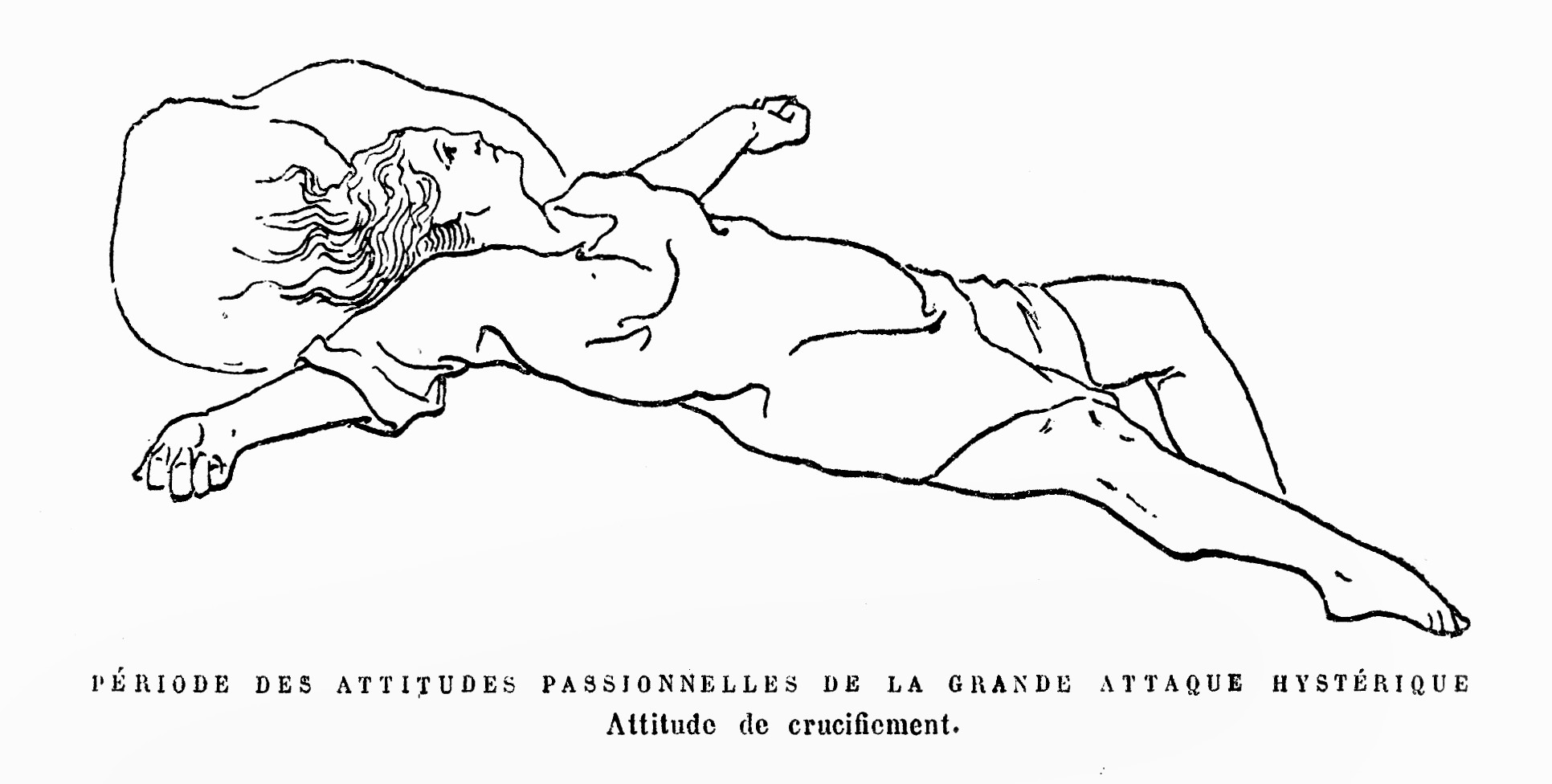

C’est un thème premier pour moi. Quand j’étais jeune, je voulais travailler sur l’expression des émotions chez Goya : je n’ai pas pu faire ce travail, alors je me suis rabattu en quelque sorte sur un travail sur la représentation de l’hystérie2. Qu’est-ce que l’hystérie ? C’est de l’affect, de l’affect exagéré, ce que Charcot appelait les « attitudes passionnelles » des hystériques. Pour moi, c’est un vieux problème : j’ai l’impression qu’on suit des questions qui s’élaborent partiellement, on les lâche et puis elles s’élaborent de nouveau. Déjà, dans ce travail, il s’agissait de comprendre ce qu’il y avait de juste dans l’expression de ces affects. C’était Freud qui disait à l’époque : les affects sont toujours justifiés, les émotions des hystériques sont justifiées, alors qu’en général les psychiatres disaient : « elles simulent, elles exagèrent… ».

Tout cela portait en même temps sur l’affect et sur le politique, puisqu’en fait le problème était de savoir ce que fait le discours médical, ce que fait le savoir neurologique et celui des aliénistes sur ces corps de femmes qui souffrent. À ce moment, j’avais une lecture très marquée par la critique des discours développée par Foucault, mais dans mon discours à moi, cela devenait une critique des images : les images comme un discours aliénant. À quoi sert de photographier une hystérique ? À quoi sert de photographier quelqu’un qui a une émotion ?

Image extraite de Les démoniaques dans l’art par Jean-Martin Charcot et Paul Richer, Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1887 (en ligne sur wellcomecollection.org/).

Image extraite de Les démoniaques dans l’art par Jean-Martin Charcot et Paul Richer, Paris, Delahaye et Lecrosnier, 1887 (en ligne sur wellcomecollection.org/).

Le livre est paru en 1982. Partant de mon interrogation sur la puissance des images, je me suis demandé ce qu’était la faculté d’imagination, si on entend par là la faculté de faire naître des images, de produire des images, tout ça dans un sens très large, qu’il s’agisse d’images mentales ou d’images très concrètes comme des photos ou des peintures. Dans cette interrogation sur l’imagination, les travaux d’Ernst Bloch et de Walter Benjamin ont joué un rôle très important. Avec l’image et l’imagination, je travaillais sur deux mots maudits de la philosophie classique. Émotion, c’est aussi un mot maudit, dans le sens où l’on va vous dire qu’il faut être raisonnable.

Pour beaucoup de personnes, les confinements passés ont été l’occasion de questionner – d’abord sur un mode introspectif – les émotions, les sentiments. Ce projet sur les faits d’affects que vous comptez mener sur plusieurs années, est-il pour vous une réponse à l’actualité ?

J’ai un rapport très bizarre avec l’actualité… Pour vous donner un exemple, je viens de publier un petit livre sur Victor Klemperer3, c’est une analyse de la langue totalitaire nazie. Ça consonne complètement avec tout ce qui nous entoure, mais je ne l’ai pas fait pour ça : je l’ai fait pour Klemperer. Les nouvelles formes du fascisme m’atteignent énormément, comme beaucoup de gens, mais au lieu d’analyser les discours fascistes actuels, ou le discours du patronat français, je préfère lire le travail de Victor Klemperer qui est un génie, un type qui a su résister à la langue totalitaire et l’analyser. L’actualité nous traverse de toute façon : il y a une montée du discours fascisant, avec des tics de langage insupportables. Qui parle de l’histoire aujourd’hui ? c’est Eric Zemmour, soi-disant un historien… c’est abominable. Contre cela, j’ai envie de préserver ma joie de travailler. Si le travail d’un intellectuel aujourd’hui, c’est de répondre à Éric Zemmour, on va crever de tristesse, de médiocrité, donc il vaut mieux relire Benjamin ou des gens comme ça.

Benjamin Miloux, « Selbsthaß » (2022).

Cela rejoint un élément dans la philosophie de Walter Benjamin ou de Ernst Bloch auquel je tiens beaucoup : c’est l’idée qu’il y a quelque chose dans le passé qui nous aide, quelque chose qui n’a pas été lu, et donc réalisé, et que si on désire quelque chose qui va vers le futur – un désir d’émancipation – on ne peut pas le faire sur la base d’un déni du passé, bien au contraire. Mémoire et désir sont complètement imbriqués. On ne peut pas avoir de la mémoire sans désirer quelque chose, et on ne peut pas désirer quelque chose sans avoir de la mémoire.

En 1979, Michel Foucault publie dans Le Monde l’article « Inutile de se soulever ? ». Dans ce texte, il prend position sur la révolution iranienne, et conclut sur un questionnement concernant le rôle de l’intellectuel face aux événements politiques. Même si votre rapport à l’actualité fait le détour par les auteurs que vous affectionnez, les questions que vous abordez semblent toujours marquées par un certain engagement intellectuel.

Je serai vraiment modeste par rapport à la position d’intellectuel de Foucault, parce qu’il a réussi à conjuguer différentes attitudes vis-à-vis de l’histoire et de l’actualité. Puisque vous évoquez son enthousiasme pour la révolution iranienne, il y a un entretien4 fait avec un Iranien dans lequel il dit : mais moi, je suis allé en Iran parce que je venais juste de lire Le Principe espérance de Ernst Bloch. C’est un livre que personne ne lisait beaucoup – il y avait Levinas qui lisait ça – et c’est toujours le cas aujourd’hui, parce que c’est un texte qui va dans tous les sens et qui ne fait pas de hiérarchie. Par exemple, Ernst Bloch est très ancré dans la tradition juive, mais son livre est aussi un outil très important pour la théologie de la libération – catholique – en Amérique du Sud. Donc Foucault, ça l’a intéressé. Mais je ne dirais pas du tout que je suis… non, Foucault a milité contre les prisons, il a été un homme public, il a été un militant… Il y a eu Sartre, il y a eu Foucault, et moi, je suis… comment dire ? Je ne me suis jamais pensé comme un personnage public. Je publie. J’ai publié des textes très polémiques. Il y avait en 1993, par exemple, un grand mouvement de contestation assez haineuse contre l’art contemporain en général, auquel ont pris part des gens vraiment de gauche comme Baudrillard, ou des élèves de Barthes. Donc j’ai pris la plume en disant : « Mais ça ne va pas non ? Vous tenez un discours de type raciste. » Sur des points comme cela que je connais, d’accord, mais je ne suis pas un intellectuel qui peut réagir à l’actualité sans crainte. Regardez Giorgio Agamben, qui a été un ami, que j’admire infiniment : j’ai des critiques ponctuelles sur son œuvre, mais je trouve que ses interventions très rapides sur le Covid sont catastrophiques. Je ne suis pas d’accord du tout, mais c’est parce qu’il a été trop vite, il a voulu juger tout de suite, en surplomb, une situation dans laquelle il était lui-même immergé. C’est très difficile de juger aussi vite, mais c’est ce qu’on demande aux intellectuels très souvent. C’est comme si c’était ça, faire de la politique : « écoutez, vous êtes un intellectuel alors vous allez me juger tout de suite ce qu’il en est aujourd’hui ». L’intellectuel, il est très content, parce qu’on l’écoute pour une fois, on n’écoute pas son livre sur une vieille chose, mais on l’écoute sur le présent. Mais alors il se met à dire des choses que tout le monde peut dire en ayant lu deux ou trois articles dans Le Monde. Pour moi ça ne va pas. J’admets que ma position n’est pas très féconde sur le débat contemporain parce que… parce que je ne sais pas : je ne sais pas avoir une « opinion vraie » – c’est ce que dirait Badiou par exemple – tout de suite, en tant que platonicien. Moi je ne sais pas ce que c’est. Il ne faut pas oublier que je suis plutôt un littéraire et un historien de l’art au départ.

Parler de sujets politiques en tant qu’artiste ou historien de l’art, n’est-ce pas prendre le risque de perdre le fond au profit de la forme ? Vous anticipez cette critique dans le catalogue de l’exposition Soulèvements5, en affirmant que l’esthétisation peut avoir pour conséquence l’anesthésie. Pensez-vous que votre travail sur les images relève malgré tout d’une forme de philosophie politique, au sens le plus large du terme ?

Tout à fait ! Pour le dire simplement, je dialogue surtout avec Rancière et avec Toni Negri. Partons de la notion de Rancière : le « partage du sensible »6, l’idée qu’il n’y a pas de politique sans partage du sensible. Je trouve la formulation de Rancière extrêmement fructueuse : c’est quelqu’un qui a magnifiquement réfléchi sur le partage, la part des sans-part, etc. Sur tout cela, j’abonde et je dirais que j’ai appris des textes de Rancière. Sur ce qu’il appelle le sensible, en revanche, je trouve qu’il ne va pas assez loin. Rancière, qui a participé à la revue Socialisme et barbarie de Castoriadis et Lefort, connaît très bien l’œuvre de Claude Lefort. Lefort, c’est une espèce de transposition politique de la philosophie du sensible, d’une certaine phénoménologie du sensible, mais Rancière refuse ça en bloc, il ne veut pas savoir ce que c’est, ce sensible-là. Alors moi oui, je veux savoir ce qu’est ce sensible-là. C’est sur ce point que j’ai une bifurcation de « sensibilité » justement avec Rancière.

S’agissant de la question de l’esthétisation, elle m’avait déjà été virulemment envoyée par Claude Lanzmann7 quand j’ai écrit un texte sur quatre photos prises par le Sonderkommando d’Auschwitz8. Pour moi, ces photos sont des actes de résistance. C’est-à-dire, comment le fait de faire des photos fait partie d’un acte global de résistance et de soulèvement : c’est extrêmement précis, celui qui a pris la photo, c’est l’organisateur d’un soulèvement où le crématoire numéro IV a été explosé, ils ont essayé de s’évader – bon, ils n’ont pas réussi, et surtout ils sont pratiquement tous morts – mais moi je me demandais : « pourquoi personne ne regarde cette photo ? ». Ce sont les seuls documents visuels où l’on voit des gens entrer dans une chambre à gaz et des gens en sortir morts. C’est le seul document de gazage des juifs photographié par un juif, par un prisonnier. Ce n’est pas un scientifique qui observe des souris : c’est un type qui sait qu’il va mourir bientôt. J’ai pris ces photos au sérieux, et, comme j’ai passé des années à essayer d’apprendre comment regarder une image, je me mets à regarder le cadre, enfin, je me mets à regarder l’image… et là, on me dit : mais tu esthétises tout, tu es pervers, t’es un mauvais juif, t’es un salopard, t’es un pro-palestinien, t’es… n’importe quoi ! Cette espèce de hérissement que l’on a quand il y a quelque chose d’un peu sacré… il ne faut surtout pas « esthétiser ». Mais esthétiser, qu’est-ce que ça veut dire, esthétiser ?

Incinération des corps par le Sonderkommando d’Auschwitz, 1944 (WikimediaCommons).

Incinération des corps par le Sonderkommando d’Auschwitz, 1944 (WikimediaCommons).

S’il y a un partage du sensible – sensible en grec ça se dit aesthesis – donc partage de l’esthétique, de l’esthésique – je préfère même dire de l’esthésique, parce que quand vous dites esthésique vous avez à la fois la sensation et le sentiment, et la forme visuelle ou sonore si c’est de la musique – on ne peut pas ne pas tenir compte de la forme. La forme est partout. L’esthétisation, ça voudrait dire : faire passer la forme avant le contenu. Le principal reproche qui m’a été fait pour Soulèvements, ça a été en particulier pour l’usage d’une photographie de Gilles Caron qui faisait la couverture du catalogue. Récemment, il y a un très gros livre qui vient de paraître à La Découverte, remarquable, par Enzo Traverso : Révolution. Une histoire culturelle. Au début de ce livre, avec lequel j’ai plein d’atomes crochus et d’amitié, il me fait le même reproche. Il dit ceci : quand on esthétise, on perd le sens politique, et d’ailleurs cette photo c’est – si on lit la légende – une « manifestation anticatholique à Londonderry (1969) ». Donc manifestation anticatholique, ça veut dire manif’ réactionnaire : ce sont des protestants qui veulent être rattachés à l’Empire britannique. La critique est immédiate : tu trouves ces gestes très jolis, tu esthétises, mais alors du coup tu mets en avant une manif’ réactionnaire. Donc tu es un traître, politiquement tu es un traître. J’ai répondu par lettre à Enzo Traverso en lui disant : moi je parle d’une image, regarde-la ! Qu’est-ce qu’on voit ? On voit deux jeunes gens qui jettent des pavés, d’accord. Mais qui sont ces jeunes gens ? D’abord il dit qu’il n’y en a qu’un, il ne voit pas qu’il y en a deux. Et s’il y en a deux c’est qu’il y en a beaucoup plus, et dans mon exposition j’ai montré une série où l’on voit que c’est tout un groupe de jeunes. Ils jettent des pavés sur quoi ? Sur un cordon de flics qui est là-bas, au fond. Que fait ce cordon de flic ? Il protège la manifestation anticatholique. Donc c’est lui qui lit politiquement à l’inverse de la réalité, c’est lui qui se trompe politiquement, pas moi. Moi je vois que ces deux jeunes ce sont des catholiques, qui jettent des pavés sur une manifestation réactionnaire qui est protégée par un cordon de flics. Qu’est-ce qui s’est passé entre lui et moi ? Il s’est passé que moi j’ai regardé cette image juste cinq minutes, et lui zéro minute.

Donc là, je suis en colère car vraiment, à quoi sert tout ce que j’ai fait depuis trente ou quarante ans si on ne prend pas le temps de regarder une image ? C’est László Moholy-Nagy – un grand artiste hongrois d’avant-garde des années 1920 et 30 qui a participé au Bauhaus – qui disait cette chose qui a été reprise par Brecht et par Benjamin : il y en a marre de l’analphabétisme des images. Il faut que les gens apprennent à regarder un peu les images. L’esthétisation peut exister bien sûr : les photos de Sebastião Salgado, c’est de l’esthétisation par exemple. Mais l’esthétisation c’est aussi un mot facile pour ceux qui veulent s’épargner la complexité du boulot qui consiste à se demander : mais qu’est-ce qu’il y a dans cette image ? De quoi témoigne-t-elle ? Bien sûr, ce n’est pas grand-chose une image, c’est cadré donc c’est juste partiel ; bien sûr ça n’est qu’un moment, un vestige de tout un phénomène qui est beaucoup plus important ; bien sûr on ne voit pas tout. Baudrillard dirait que c’est un simulacre, mais ce n’est pas tout à fait ça. Une image peut être un petit vestige du réel.

Gilles Caron, « Manifestation anticatholique à Londonderry » (1969).

Gilles Caron, « Manifestation anticatholique à Londonderry » (1969).

Si je comprends bien, ce n’est pas la critique de l’esthétisation que vous contestez dans ce cas, mais la lecture sur laquelle se fonde cette critique. Si les lanceurs de pavés saisis par Gilles Caron n’avaient pas été du « bon côté » de l’histoire, aurait-il tout de même été légitime de les montrer ?

Ce que je veux dire c’est que mon exemple n’est pas réactionnaire : je me défends là-dessus puisque c’est ça qu’on me reproche, d’avoir pris un exemple réactionnaire pour illustrer une idée de gauche. Par ailleurs, ce qui a intéressé le photographe en faisant cette série et en faisant des séries identiques en mai 1968 et dans d’autres contextes, c’est la question du geste. Et je dirais que la deuxième raison à ce reproche d’esthétisation, c’est l’intérêt de certains artistes, de certains poètes aussi, pour les gestes. Qu’est-ce qu’un geste ? Ce n’est pas exactement une action : il y a une belle distinction de Agamben entre le geste et l’action9. L’exposition a été dans six pays, il n’y a qu’en France où j’ai eu des problèmes : au Mexique, j’ai eu une délégation du Chiapas qui est venue et ils étaient très contents. La réception de mon travail en Amérique latine est incomparable avec ici, ce sont des gens qui ne voient pas la même chose. Les Allemands non plus ne voient pas la même chose qu’ici. Sans doute qu’en Amérique latine, ils ne voient pas la même chose parce que la question du pathos et la question du geste y sont liées. Quand vous faites un grand geste, c’est pathétique dans le bon sens du terme. Ce n’est pas un mot infamant pathos, ça veut dire affecter, être affecté. Dans la tradition d’Amérique latine, que ce soit au Brésil, au Chili, en Argentine, surtout au Mexique, je dirais que l’expression gestuelle fait partie de la pratique politique. Par différence, on pourrait citer le projet d’une politique non pathétique de Badiou, qui voudrait une politique entièrement rationnelle, au mieux mathématisable : voilà la fameuse « opinion vraie », la theoria. Moi je ne suis pas du tout là-dessus, je ne suis pas du tout un philosophe politique, je suis un anthropologue de l’imagination, et éventuellement – parce que c’est très important dans nos vies – de l’imagination politique. D’où mon intérêt par exemple pour faire tout un chapitre dans le livre Imaginer recommencer sur la couleur rouge, et voir que la couleur rouge n’est pas seulement le drapeau communiste, c’est aussi la toge romaine, un emblème du pouvoir : le rouge va dans tous les sens, et puis finalement le rouge est volé par Hitler, le rouge fait partie du drapeau nazi – c’est le même rouge que le drapeau communiste –, et ensuite il y a Staline qui vole aussi le rouge à sa manière, bien sûr.

J’ai beaucoup de mal à me situer avec mes interlocuteurs politiques, sauf Toni Negri, car il a une sorte d’ouverture philosophique qui fait qu’à partir de Spinoza, on est déjà dans l’anthropologie. Ma position est donc davantage sur le partage du sensible, pour reprendre l’expression de Rancière. Disons que j’essaye de voir ce qu’est ce sensible-là, et que pour moi le partage n’est pas fatalement la prise de parti. J’ai essayé de faire une distinction dans un livre entre « prise de position » et « prise de parti » – c’est un sujet sur lequel j’ai eu des discussions amicales avec Rancière, mais il n’est pas du tout d’accord, pour lui ma distinction n’existe pas. J’estime que vous pouvez prendre position sans prendre parti. C’est dans le livre que j’ai consacré à Bertold Brecht, et à nouveau certains m’ont agoni d’injures en me disant « mais tu t’intéresses maintenant à un vieux stalinien ? ». J’ai essayé de dire : voilà, Brecht est quand même magnifique, il est dans un tissu de contradictions, et quelquefois il prend parti, quelquefois il prend position. Il prend parti, par exemple, lorsqu’un de ses meilleurs amis, Serge Tretiakov, est fusillé par Staline : il justifie Staline, il prend parti parce qu’il a une stratégie à maintenir. Et puis dans d’autres textes, il se lamente sur son ami, il crée des formes, notamment en utilisant des formes poétiques très anciennes, l’épigramme, en mettant des photos de guerre : là il crée des situations qui sont pour moi des prises de position.

Une image c’est toujours une place dans un montage, et donc une image prend position. Un autre exemple qui est très français, c’est le débat entre Sartre et Merleau-Ponty lorsqu’ils se brouillent sur la question de savoir pour qui prendre parti. Sartre dit qu’il faut défendre les partis communistes et Staline, parce que l’impérialisme américain est là, et il n’avait pas tort. Et puis Merleau-Ponty lui dit : « tu ne peux pas dire ça parce qu’il y a les camps, les procès, il y a Staline, donc là je ne prends pas parti », et il avait raison aussi. Merleau-Ponty a une phrase magnifique dans un de ses textes : « aujourd’hui on ne peut pas ne pas être communiste et on ne peut pas être communiste »10.

Diego Rivera, Paysans (1931).

Diego Rivera, Paysans (1931).

Peut-être qu’une question nouvelle se pose, c’est celle du rapport entre éthique et politique. Question philosophique énorme, abyssale : beaucoup de penseurs politiques font la grande distinction, et je serais plutôt d’un avis contraire. Mais je ne suis pas arrivé à mon opinion définitive dans la vie. Je ne sais pas, je ne sais pas…

L’une des critiques formulées à l’encontre de l’exposition Soulèvements insistait sur l’urgence à se faire pédagogue plutôt qu’esthète. Quelles articulations peut-on proposer entre la posture de l’artiste, celle de l’esthète, et celle du pédagogue, du militant, du lanceur d’alerte ?

Alors il y a plusieurs points. Je crois qu’une des grandeurs de Brecht, c’est de placer la pédagogie à hauteur de la poésie, c’est-à-dire de ne pas du tout faire la distinction. Poésie et pédagogie vont de pair. La pédagogie, si on entend bien ce mot, cela veut dire s’adresser aux enfants. Il faut donner tout ce qu’on a aux enfants, c’est absolument fondamental. Autrefois, j’écrivais d’un style un peu inspiré par Lacan, un peu difficile il me semble. J’espère que mon écriture est plus pédagogique aujourd’hui. J’enseigne assez peu, mais j’adore enseigner. La pédagogie, ça peut vouloir dire ne pas renoncer à la forme que tu as envie d’inventer.

Je vais donner deux exemples de personnes qui étaient aussi lyriques que pédagogues. L’un c’était Eisenstein, qui faisait des montages lyriques fantastiques. Au sujet de son activité pédagogique, Eisenstein dit une chose qui m’a tellement frappé et que je trouve tellement belle. Il dit : « quand j’enseigne je donne tout, je dis tout aux enfants, enfin à mes étudiants ». Je fais une parenthèse : quand j’étais étudiant à Lyon, mon professeur de philosophie, François Dagognet, commençait son cours en disant « je vais vous parler d’un philosophe qui a dit ceci, dit cela », et il ne donnait pas son nom, pour qu’on le devine, ou pour que certains soient déjà au courant : il y avait une sorte de distinction de classe entre ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas, c’était insupportable. Je reviens à Eisenstein qui dit : « Vous savez pourquoi je dis tout aux étudiants ? Pour ne pas faire comme papa. Pour ne pas être paternaliste ». Et il s’explique : « Quand j’étais petit, j’aurais bien aimé que mon père me dise comment on fait les enfants. Et il ne me l’a jamais dit. Donc je ne veux pas être comme papa, je veux tout dire ». Voilà le premier exemple, celui de la générosité dans la pédagogie. Et jamais Eisenstein n’a renoncé à ses exigences formelles, mais il a été pédagogue, et on voit bien qu’il a fait école.

Le deuxième exemple c’est Pasolini : quelqu’un qui s’adresse aux enfants et aux gens plus jeunes que lui avec une générosité, une attention… Alors bien sûr, on a accusé Pasolini d’être esthète, d’esthétiser le peuple, on a dit que cette esthétisation était sa forme d’homosexualité… il ne faut pas exagérer. Il a été d’une générosité avec tous ceux à qui il a parlé ! Pasolini ne renonce pas à sa forme, il la transmet d’une façon aussi pédagogique que possible. Voilà pour pédagogie et poésie.

Maintenant, votre question m’a fait penser à autre chose sur l’esthétisation. Au moment de luttes extrêmement cruciales, il y a des marxistes qui se sont demandés : que fait-on avec Freud, avec Proust, avec Joyce ? Si on se contente de prendre parti – et tous les staliniens ont fait ça, y compris Lukács –, on peut dire que Freud avait son cabinet bourgeois à Vienne, dans lequel il recevait tous les bourgeois. En plus, Freud s’intéresse à l’âme individuelle, donc c’est complètement réactionnaire. Si on regarde Proust, c’est un enfant de bourgeois, il ne raconte que des histoires de bourgeois, donc c’est réac’. Et Joyce, on ne comprend rien, ça ne va pas faire avancer la lutte des classes. Mais vous pouvez considérer, exactement à l’inverse, que ces gens-là ont fait avancer le travail collectif. C’est ce que je pense, fondamentalement. C’est ce qu’a pensé Benjamin, c’est ce qu’a pensé Eisenstein. Vous savez qu’Eisenstein avaient eu le projet d’adapter Le Capital de Karl Marx avec la technique du monologue intérieur de James Joyce ? C’est ça le montage. Vous imaginez, cette audace ? Alors évidemment, à l’époque du stalinisme, on ne lui a pas permis de le faire. Mais c’est de ça qu’il avait envie : qu’une certaine forme fasse avancer les choses sur le plan politique, et pas sur le plan du contenu uniquement. C’est exactement ce que dit Walter Benjamin en 1934 à ses amis du congrès antifasciste : il leur dit « attention, ce n’est pas parce que je vais parler des ouvriers que je vais faire avancer l’art prolétarien. C’est parce que je vais créer un nouveau type de forme où moi, écrivain, je vais pouvoir dialoguer avec un homme de théâtre, avec un photographe, avec des gens qui font des documents, avec des philosophes, et c’est notre solidarité nouvelle qui va créer un art de gauche, ou un art émancipateur. »11 Ce n’est absolument pas le fait de prendre le parti d’une classe contre une autre, c’est bien le problème. Et là on est dans la distinction entre position et parti. Marcel Proust prend position dans le monde. On peut le considérer comme un narcissique névrotique qui raconte sa vie, mais si vous lisez Proust, c’est quelqu’un qui regarde le monde d’une autre façon. Il peut donner quelque chose de fondamental à une pensée politique alors même que les histoires qu’il raconte sont sans intérêt au niveau anecdotique.

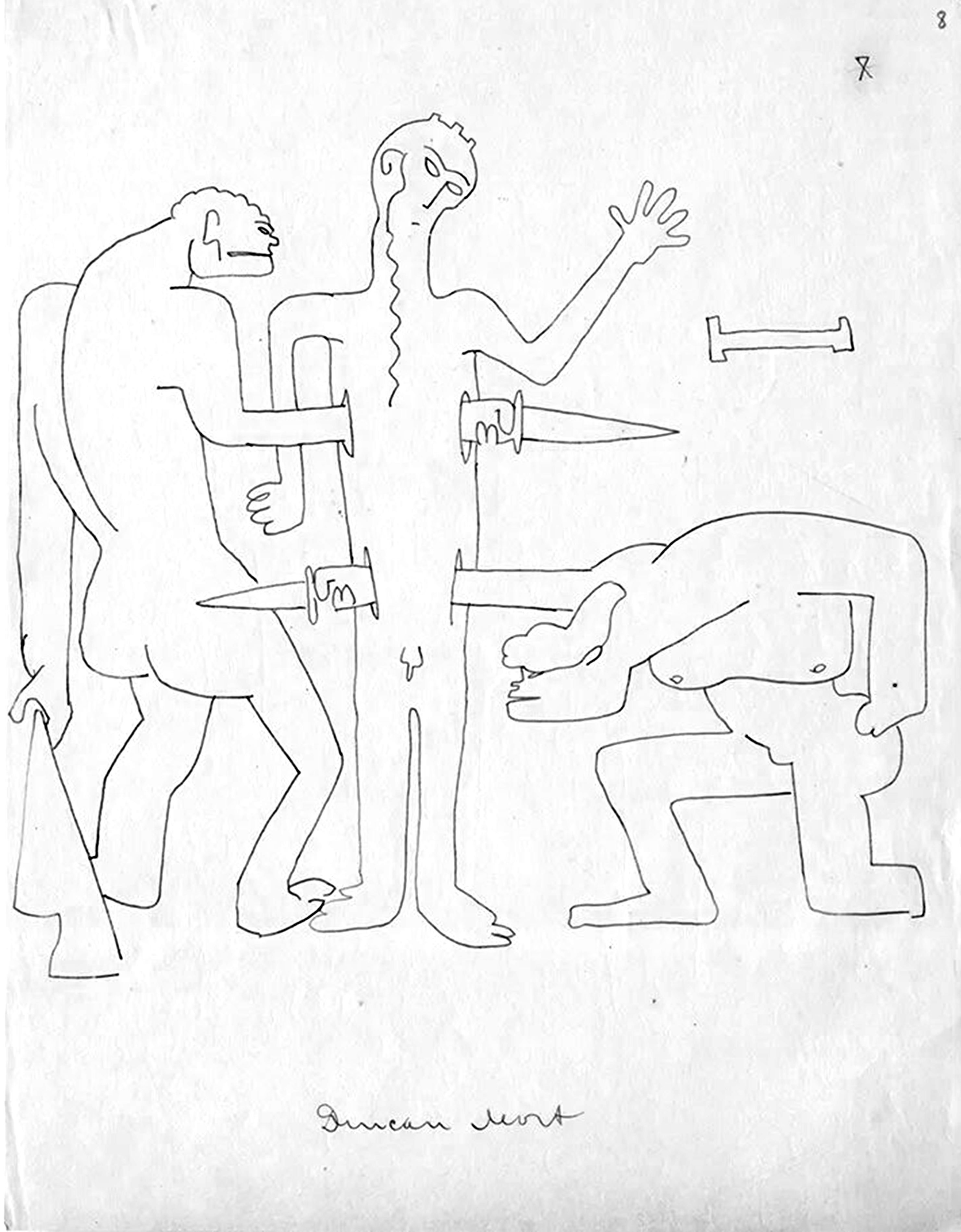

Sergei Eisenstein, esquisse pour Macbeth, « La mort de Duncan » (1931) © Russian State Archive of Literature and Art, Moscou.

Sergei Eisenstein, esquisse pour Macbeth, « La mort de Duncan » (1931) © Russian State Archive of Literature and Art, Moscou.

Je reviens sur Freud : je pense que ce qui manque à la pensée politique, c’est la psychanalyse. La psychanalyse s’est extrêmement embourgeoisée entre-temps, si ce n’était déjà fait, mais il y a toujours eu des gens comme Adorno qui n’ont jamais lâché la psych-analyse tout en critiquant son embourgeoisement. Il y a un texte dans lequel il demande à la psychanalyse de se politiser, mais il ne réfute pas la psychanalyse. C’est là qu’on revient à Foucault : la politique est une affaire de partage du sensible, c’est une affaire de subjectivation, donc c’est une affaire de sujet. Or, qui a repensé la notion de sujet d’une façon qui nous complique la vie : c’est Freud ! Parce que dans un sujet il y a ce qu’on dit, il y a notre opinion, et puis il y a ce qu’on ne dit pas, ce qu’on oublie, ce qui revient, il y a nos symptômes, il y a nos non-dits…

D’une certaine manière, les critiques formulées à l’encontre de la psychanalyse rappellent la polémique entre Lukács et Bloch sur l’expressionnisme de la psychanalyse : Bloch disait « non il faut garder ça, ça nous fait avancer », et l’autre disait « non c’est bourgeois, c’est anti-prolétarien »… Et c’est là que vous voyez que les prises de parti sont pauvres. Mais j’admets aussi que les prises de position sont faibles au niveau de l’action.

Dans Survivance des lucioles (éditions de Minuit, 2009), vous parlez de la capacité des images à ouvrir des « espaces de résistance ». Est-ce que cela tient à la nature de l’image, au projet de l’auteur, à la réception qu’on lui réserve ? Existe-t-il un art spécifiquement à même de créer ces espaces de résistance ?

Si j’avais une réponse brutale, je dirais : il faut passer du temps sur une image qu’on a choisie et travailler dessus. Il n’y a pas de critères. Les critères, ils sont dans l’image elle-même. Mais pour élargir, je dirais que d’un côté, il faut trouver des bouts de réel, arrachés au réel : dans l’image, surtout quand elle est photographique ou cinématographique, il y a quelque chose de l’ordre de l’archive, du témoignage, de l’empreinte, de la trace, du vestige… C’est pour ça que j’aime beaucoup la philosophie de Derrida, tout ce qui est du côté de la trace. D’un autre côté, quelquefois les images – lorsqu’elles sont géniales, mais c’est rare qu’elles le soient – changent notre façon de voir le réel. Proust nous aide à changer – on se fiche de son histoire : ce qui est important c’est qu’il nous aide à changer notre regard sur le monde, entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur, entre la société et le sujet.

Les images c’est pareil, elles changent notre façon de voir. Il y a un auteur dont je voudrais parler, à qui j’ai consacré un long chapitre dans le livre qui s’appelle Devant le temps, c’est Carl Einstein. C’était un militant anarchiste : très mauvais caractère, toujours en colère, je pense qu’il a fait partie des groupes spartakistes et ensuite il a émigré en France. C’était l’ami de Picasso, de Fernand Léger, c’était le plus grand historien de l’art de l’époque. Il a écrit la première histoire de l’art africain sérieuse, c’est-à-dire prenant l’art africain comme un art et non pas comme un document ethnographique. Visuellement, c’était le grand défenseur du cubisme. En 1929 et 1930, il a dirigé la revue Documents aux côtés de Georges Bataille et de Michel Leiris, c’est comme ça que je l’ai connu. Il y a écrit des textes directement en français, qui sont à couper le souffle d’audace et de radicalité. Et puis en 1936 il disparaît. En fait, il est avec les anarchistes à Barcelone12, et il donne une interview dans un journal dans lequel il dit en gros : « moi je me bats pour que Picasso puisse continuer de peindre »13. C’est-à-dire que dans sa tête, Picasso nous aide à voir le monde avec des yeux nouveaux, qui ne sont pas les yeux du conformisme. De toute façon, le grand ennemi pour moi c’est le conformisme, y compris de gauche. Le conformisme c’est ce qu’il y a de pire, et lorsque le conformisme atteint les valeurs qu’on aime, c’est catastrophique.

Ana Mendieta, « Volcano », 1978 (extrait de Unseen Mendieta, éd. Prestel, 2008, p. 164).

Ana Mendieta, « Volcano », 1978 (extrait de Unseen Mendieta, éd. Prestel, 2008, p. 164).

Vous reprenez à votre compte le mot de Nietzsche dans le Gai savoir : « Nous sommes tous des volcans en attente d’éruption. » Si tel est bien le cas, que faire en attendant ? Est-il possible que les volcans s’éteignent ? Et enfin, peut-on susciter une éruption ?

C’est surtout la dernière question qui me sollicite. Oui, je pense qu’on peut susciter une éruption, ce qui veut dire en même temps que nous sommes différents des volcans. Alors je dirais qu’il n’y a pas de volcans éteints. Cette idée, j’essaye de l’élaborer depuis longtemps à partir de Aby Warburg et d’une théorie de la culture selon laquelle il y a toujours une trace, susceptible d’être réactivée. Par exemple, on continue de lire Platon aujourd’hui : c’est quand même bizarre, je veux dire ça date du cinquième siècle avant Jésus-Christ. Et pourtant oui, Platon c’est urgent, Platon ça peut être urgent : Badiou est un bon exemple de philosophe qui pense cela. Et il n’a pas tort, malgré les désaccords que je peux avoir avec lui. Il y a des choses encore plus subtiles, qui semblent obsolètes, qui semblent avoir disparu et qui resurgissent au profit de ce que Walter Benjamin appelle une « lisibilité de l’histoire »14. Benjamin a cette merveilleuse théorie de l’historicité selon laquelle, à un certain moment du présent, le danger fait qu’on va aller chercher quelque chose qu’on n’avait pas vu dans le passé pour nous aider à aller dans le futur. À mon avis, c’est une position théorique absolument fondamentale, qui veut dire que dans le domaine de la culture, aucun volcan n’est éteint. Parce que nous sommes des êtres de culture et non pas des êtres de nature : dire que nous sommes des volcans en attente d’éruption c’est une image, mais nous ne sommes pas des volcans, nous sommes des sociétés humaines.

Aloys Wach, « Frères de labeur ! Le soleil de notre époque s’est levé », 10 avril 1919, Münchner Neueste Nachrichten.

Aloys Wach, « Frères de labeur ! Le soleil de notre époque s’est levé », 10 avril 1919, Münchner Neueste Nachrichten.

Ensuite, est-ce qu’on peut susciter une éruption… je pense justement que la mise à la surface de certains éléments jusque-là refoulés, des façons de voir, peut ouvrir quelque chose. Comme une gravure cubiste – l’exemple de Landauer que vous rappelez15 est magnifique, parce qu’il est complètement à contre-courant d’une prise de parti lambda, conforme, normale. On aurait pu lui dire : « mais tu esthétises mon vieux, et en plus c’est bourgeois, ce sont les bourgeois qui achètent de la peinture cubiste ! ». Mais non, lui il a vu que c’était comme donner un autre verre de lunette pour voir un peu différemment. Et c’est ça le cubisme. C’est la fonction de la culture, ce qu’elle peut faire de mieux, c’est-à-dire justement faire craquer les conformismes. Si on poursuit avec la métaphore du volcan, cela revient à faire craquer la lave éteinte qui est au-dessus, la faire craquer pour laisser des passages, inventer des forces et laisser des passages à la lave vivante qui est en dessous.

Et en attendant que ça craque, qu’est-ce qu’on fait ?

Que fait-on en attendant… eh bien on casse la lave durcie, et pour casser la lave durcie, on travaille le langage au corps à corps, on travaille les formes au corps à corps, on critique la novlangue, on critique tous les conformismes qui sont aussi bien de gauche que de droite, malheureusement.

Propos recueillis par Anatole Lucet (texte non relu par l’auteur)

-

Les séances du séminaire sont disponibles sur la chaîne vidéo du CRAL (Centre de recherches sur les arts et le langage). ↩

-

Invention de l’hystérie : Charcot et l’iconographie photographique de la Salpêtrière, Paris, Macula, 1982. ↩

-

Le témoin jusqu’au bout : une lecture de Victor Klemperer, Éditions de Minuit, 2022. Le livre Lingua Tertii Imperii : carnets d’un philologue, paru en 1947 en Allemagne, reprend les notes consignées par Klemperer entre 1919 et 1945 sur la manipulation de la langue opérée par les nazis. ↩

-

Cet entretien de 1979 n’a été publié en français qu’en 2013, dans la revue lyonnaise Rodéo. Le texte est disponible à l’adresse suivante :http://fares-sassine.blogspot.com/2014/08/entretien-inedit-avec-michel-foucault.html ↩

-

Ce catalogue présente les images exposées, de nombreux textes de Georges Didi-Huberman qui est le commissaire d’exposition ainsi que plusieurs essais, notamment par Jacques Rancière, Toni Negri et Judith Butler (Paris, Gallimard / Le Jeu de Paume, 2016). ↩

-

Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000. ↩

-

Journaliste, directeur des Temps modernesjusqu’à sa mort en 2018, il fut notamment le réalisateur du documentaire Shoah sorti en 1985. Dans cette polémique, Lanzmann « soutient que la Shoah n’est pas représentable, et Georges Didi-Huberman […] lui répond que l’horreur d’Auschwitz n’est pas inimaginable » (L’Humanité, 24 mars 2009). ↩

-

Images malgré tout, Paris, Éditions de Minuit, 2003. Dans les camps d’extermination nazis, les Sonderkommando étaient des unités de travail composées de prisonniers. ↩

-

Voir l’article de 1991, « Notes sur le geste », reproduit dans Giorgio Agamben, Moyens sans fins : notes sur la politique, Paris, Payot & Rivages, 1995. ↩

-

La citation exacte est : « On ne peut pas être anti-communiste, on ne peut pas être communiste » (dans Humanisme et Terreur, Paris, Gallimard, p. 17). ↩

-

L’auteur reformule ici le propos de Walter Benjamin, « L’auteur comme producteur », trad. P. Ivernel, Essais sur Brecht, Paris, La Fabrique, 2003, p. 122-144. ↩

-

Membre de la CNT et la Colonne Durutti, c’est lui qui prononce l’oraison funèbre de Buenaventura Durruti le 22 novembre 1936 (traduction sur lavoiedujaguar.net/). ↩

-

D’après la biographie présentée sur carleinstein.org/, Einstein publie alors des articles dans la revue des jeunesses libertaires Cultura y porvenir, et il donne des interviews en mai 1938 à la revue Meridià ainsi qu’à La Vanguardia. ↩

-

Sur cette notion, voir Georges Didi-Huberman, Remontages du temps subi. L’Œil de l’histoire, 2, Paris, Éditions de Minuit, 2010. ↩

-

Les gravures cubistes d’Aloys Wach que Gustav Landauer fait paraître au cœur de la révolution allemande sont présentées dans l’article d’A. Lucet, « À quoi bon des poètes en des temps misérables ? » (p. 11 à 13 de ce numéro), ainsi qu’en page de gauche. ↩