Main basse sur les affects

Main basse sur les affects

Gilles Gourc

Dans la lignée des aspirations issues de Mai 68, le modèle taylorien de production capitaliste a été fortement remis en cause au début des années 70. La critique « artiste » du capitalisme, pour reprendre la formule de Boltanski et Chiapello (1999)1, a débouché sur une attention nouvelle accordée à l’individu, une remise en cause des « petits chefs » autoritaires et butés, des cloisonnements bureaucratiques, une volonté au moins formelle de prendre en compte les idées des salariés. Passée la menace révolutionnaire, la direction des entreprises a récupéré cette critique en développant à partir du milieu des années 70 un nouveau type d’encadrement et d’organisation remettant en cause l’ancien ordre productif issu du XIXᵉ siècle et le modèle taylorien qui s’était développé à partir du XXᵉ siècle. La « ressource humaine » est devenue une ressource à part entière à laquelle il convenait désormais de prêter attention et de gérer par un nouveau type de direction : le management. Cette « Révolution managériale » se caractérise par l’attention désormais portée à la psyché afin de mobiliser les affects du travailleur par le biais de l’oxymore d’une autonomie sous emprise.

Benjamin Miloux, « La pensée faible » (2022).

Benjamin Miloux, « La pensée faible » (2022).

L’objet du pouvoir disciplinaire tel que décrit par Foucault (1975) est le corps qu’il s’agit de rendre utile, docile et productif. Avec l’idéologie managériale l’objet du pouvoir devient directement la psyché, que l’on prétend rendre utile, docile et productive. Il s’agit de rendre l’énergie libidinale du travailleur utile et productive. À la prise violente sur les corps s’ajoute désormais (à défaut de s’y substituer totalement et réellement) une prise sur les affects du travailleur.

Des aspirations nouvelles aux compétences nouvelles

Les années 70 et les années 80 marquent un changement décisif par rapport à l’ordre productif issu du XIXᵉ siècle et au taylorisme façonnés par les idées d’ordre et de hiérarchie, de discipline et de division stricte des tâches. Jean-Pierre Le Goff (2006) voit se combiner trois grands types d’évolution (sociale, économique et technologique).

Tout d’abord les nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail sont plus instruites que par le passé et porteuses d’exigences nouvelles d’autonomie et de participation, mettant en question le modèle taylorien basé sur des stricts rapports de commandement et une division extrême des tâches. En 1975, le rapport Sudreau sur La réforme de l’entreprise, commandé par le président Giscard d’Estaing, dresse un constat de la crise du taylorisme en ces termes : « L’entreprise est critiquée au nom d’aspirations nouvelles ». Pire, le malaise n’épargne pas l’encadrement : « L’exercice du commandement est rendu plus difficile par le refus croissant des salariés à s’identifier à l’entreprise, dès lors que celle-ci est perçue comme une organisation sur laquelle ils n’ont aucune prise ». Cette crise sociale et culturelle se combine à une sortie des Trente glorieuses. Le ralentissement de la croissance entraîne le passage d’une production de masse standardisée à une production où la diversité et la qualité du produit deviennent des exigences clés. Enfin le développement de l’informatique et des nouvelles technologies constitue un facteur décisif de cette évolution qui remet en cause les anciens modes d’organisation et d’encadrement.

Pour répondre à ces évolutions, et par peur de voir ressurgir le spectre d’une contestation massive telle qu’elle a pu s’exprimer en 1968, le patronat va porter son attention sur la mobilisation et la gestion de la « ressource humaine ».

« Évaluation », « autonomie » et « responsabilité » deviennent les maîtres-mots d’un management qui affirme volontiers s’être débarrassé des scories de l’autoritarisme et des contraintes du passé. C’est également l’apparition de l’évaluation des « compétences ». Celles-ci viennent désormais concurrencer les anciennes qualifications rattachées à des conditions de diplômes et/ou de formations et auxquelles sont rattachés des droits collectifs garantis dans les conventions collectives. Elles viennent également disqualifier des repères de métiers désormais considérés comme ringards (Lhuilier, 2006).

La longue liste des « compétences » déclinées dans les outils d’évaluation véhicule un modèle de performance individuelle, performance qui ne souffrirait d’aucun défaut. Mieux la notion de performance porte en elle l’idée de dépassement permanent au-delà même du travail bien fait. L’idéal devient la norme (Dujarier, 2006).

Comme on sait, les compétences nouvelles requises ne sont alors pas seulement de l’ordre des connaissances techniques et des savoir-faire mais relèvent également désormais du « savoir-être ». Cette dernière notion, pour le moins confuse, renvoie à des aspects comportementaux et relationnels, mêlant psychologie et idéologie. « Autonomie », « esprit d’initiative », « loyauté », « audace », « capacité à faire confiance », « sens de l’adaptation » et plus récemment « bienveillance », coexistent dans une longue liste qui dessine un modèle de bon comportement auquel l’individu est censé se conformer. S’effacent ainsi les frontières entre compétences professionnelles et comportements relevant des libres activités sociales et de la vie privée. Dans ce brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle certaines sociétés prétendent même aujourd’hui s’occuper du bonheur de leurs salariés en proposant massages, méditation, activités destinées à créer des relations avec leurs collègues. Il s’agit en retour de susciter un engagement total dans l’entreprise.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les cadres ont été les premiers concernés par ce modèle managérial, mais celui-ci touche désormais l’ensemble des personnels. Du point de vue des secteurs professionnels touchés, ce modèle initialement développé par les grandes entreprises du secteur privé et par les cabinets de consultants est peu à peu devenu le modèle de gestion dominant à partir des années 80 pour investir l’ensemble des secteurs privés et publics. Signe de cette extension, le remplacement du « service du personnel » par « service des ressources humaines » jusque dans les services publics. En France, le Medef s’en est fait le promoteur dans les années 90 et la « Révolution managériale » a gagné l’ensemble du secteur public et des entreprises encore ou anciennement publiques : France Telecom, SNCF, Pôle Emploi, hôpitaux, éducation, justice, etc.

Newton Coracina, « Propos incisifs ».

Newton Coracina, « Propos incisifs ».

Autonomie sous contrôle et raison instrumentale

Ce modèle de gestion, dans une injonction contradictoire assumée, somme chaque salarié d’être autonome en même temps qu’il doit se conformer à des normes strictes de performance. Ces normes sont elle-mêmes censées être le résultat d’évaluations et d’audits en tous genres, résultat transformé en objectifs à atteindre par « contrat ».

L’idéologie managériale opère ainsi, nous pourrions dire, une double escroquerie avec laquelle le travailleur doit se débrouiller. D’une part, la promotion d’une autonomie en trompe-l’œil, d’autre part une réduction de l’activité à ses « résultats ». Réduction que Christophe Dejours (1998) qualifie de « mensonge institué » en considérant que « le mensonge consiste à décrire la production (fabrication ou service) à partir des résultats et non à partir des activités dont ils sont issus ».

Bien entendu la fixation desdits objectifs et l’évaluation des « résultats » reste, elle, à la main des directions des entreprises. Pour reprendre les mots de Jean-Luc Prades (2019), il s’agit ici d’une « implication et adhésion aliénées à des objectifs fixés par d’autres ». Vincent de Gaulejac (2010, 2011) caractérise à cet égard la « Révolution managériale » par l’émergence d’une véritable « idéologie au service du capitalisme pour améliorer la productivité, quelles qu’en soient les conséquences humaines et sociales. L’objectif est d’abord et avant tout la mobilisation psychique au service des objectifs de l’entreprise. Il s’agit de transformer le maximum d’énergie libidinale en force de travail ».

Le travail des affects va ainsi s’intéresser au comment et non au pourquoi dans une pseudo-neutralité axiologique qui évacue la question du sens pour ne s’intéresser qu’à l’efficacité supposée. Le comment de cette raison instrumentale s’impose ici comme seule référence légitime de la discussion. Dans ce contexte où se perd l’étayage sur le collectif, l’émotionnalité n’est convoquée que pour être instrumentalisée au service de l’opératoire. À la transmission et la discussion des valeurs, c’est-à-dire des fins poursuivies et des moyens mis en œuvre pour les atteindre, se substitue alors la prescription et la proscription des comportements, jusqu’à prétendre définir de très normalisantes « bonnes pratiques », aussi désubjectivées que possible.

Lewis Hine, « Three women working at machines », 1936-1937 (Wikimedia Commons).

Lewis Hine, « Three women working at machines », 1936-1937 (Wikimedia Commons).

Dans ce cadre, l’individu est maintenu en tension et a le sentiment qu’on attend tout de lui. Ainsi un tel modèle de la performance intériorisé engendre un stress permanent et la sourde crainte de ne jamais pouvoir être « à la hauteur ». Un tel poids de responsabilité projeté sur chacun a des effets d’angoisse et de stress mais également un effet délétère sur le collectif en sapant les rapports de coopération et l’ambiance de travail. Préoccupés par leur performance individuelle, les individus tendent à s’auto-centrer, à développer un activisme qui délie les rapports d’entraide et de solidarité au travail.

À la question de savoir si le taylorisme a réellement été dépassé ou a étendu son empire, la sociologue Danièle Linhart (2015) considère, elle, que les nouvelles méthodes de management ne se fondent pas sur une logique innovante mais seraient une exacerbation du taylorisme. L’exemple le plus symptomatique de ce néo-taylorisme est le lean management (littéralement gestion « maigre »). L’objectif est d’éradiquer toute forme de « gaspillage » (délais inutiles, coûts inutiles, stocks inutiles…), d’améliorer la productivité, mais avec le concours direct des travailleurs. Ce pseudo-projet démocratique demande à chaque travailleur de faire usage de lui-même « au plus juste » avec cette ambition : faire toujours mieux avec moins.

Ce projet managérial, qu’on peut considérer comme le stade suprême de l’aliénation, donne le sentiment d’une maîtrise plus grande du processus de production mais exige en contrepartie, une mobilisation réflexive et psychique intense.

On retrouve ici l’oxymore de l’idéologie managériale : la demande d’un engagement personnel maximal dans un cadre corseté au plus juste.

« Muscle ton jeu Robert, fais attention, tu vas avoir des déconvenues » (Aimé Jacquet)

Le moi de chaque individu devient alors un capital qu’il doit faire fructifier. Chacun est appelé à répondre aux exigences de mobilisation, de flexibilité, d’adaptabilité demandées par l’entreprise. L’essentiel de l’énergie de son existence sera consacré à devenir productif et à faire fructifier tout son potentiel humain, c’est-à-dire à devenir performant dans tous les registres : culture, relations humaines, sport. Pour ce faire il faut se maintenir en forme physiquement et mentalement afin de rester performant et/ou être toujours plus performant.

C’est ici qu’interviennent tous les coachs en développement personnel, psy et faux psy à la solde, et autres gourous du renforcement du capital humain. Le culte de la performance est soutenu par la parabole sportive qui voudrait faire de chacun de nous un champion en puissance et justifie le recours quasi évangélique aux coachs sportifs invités à s’occuper de notre développement personnel et à diffuser la bonne parole groupale pour une cohésion victorieuse sans failles.

Ainsi, parallèlement au développement d’un marché de l’audit, du conseil et de la formation pour définir les normes de production à atteindre au sein de l’entreprise, tous les coachs de l’âme patentés complètent la prise en charge de la normalisation comportementale et envahissent le champ des pratiques relationnelles devenu un espace commercial et idéologique particulièrement rentable. Les différents dispositifs de coaching peuvent ainsi se résumer à des méthodologies et techniques de motivation et de normalisation comportementale afin de susciter et d’atteindre le niveau d’implication subjective attendu pour l’atteinte du résultat. Cette « gonflette narcissique » (Amado, 2004) passe bien sûr par une psychologisation du social qui est le propre de l’idéologie néo-libérale et réduit la psychologie à une fonction policière d’adaptation. Roland Gori (2006) qualifie ainsi le coaching de « soupe sportive remixée à la sauce managériale », de « recyclage néolibéral de la psychologie humaniste vers l’adaptation ».

Une telle prise en charge achève la mise en œuvre d’une complémentarité destructrice entre raison instrumentale et manipulation émotionnelle pour produire l’aliénation et la soumission des sujets. Néanmoins, en flattant le narcissisme des individus réduits à l’état de troupeau, l’idéologie managériale réussit le tour de force de provoquer une implication subjective par une désubjectivation et de présenter la soumission comme le summum de la réalisation personnelle. Le coaching peut ainsi être considéré comme le symptôme d’un processus de normalisation des comportements qui prend appui sur l’idéologie du consentement libre.

Dans leur conception comme dans leur réalisation, ces techniques visent l’invalidation de toute pensée du collectif. Elles s’opposent directement à toute tentative d’instauration de dispositifs voués à l’élaboration de la vie psychique, relationnelle, des pratiques professionnelles, notamment en interdisant la pensée du conflit, du manque et du négatif et en disqualifiant toute personne, notamment les salariés expérimentés, tout processus ou toute institution qui pourraient produire du figurable, du pensable et du dicible là où doit continuer de s’imposer la violence muette des agirs impensés. La normalisation comportementale se substitue à l’écoute du sujet, le formatage adaptatif à l’élaboration subjective, la gestion du stress à l’interprétation de l’angoisse et/ou à l’analyse collective des pratiques et de l’organisation du travail.

Lewis Hine, « Power house mechanic working on steam pump », 1920 (Wikimedia Commons).

Lewis Hine, « Power house mechanic working on steam pump », 1920 (Wikimedia Commons).

L’idéologie de la communication et l’injonction lénifiante à la bienveillance de l’idéologie managériale sont bien sûr à comprendre dans ce cadre. Il faut être bienveillant dans les relations aux autres et les interactions immédiates… pour laisser intacts les rapports de domination et la violence réelle de leurs exercices. Clivages et déliaisons deviennent la règle et les normalisations procédurales et comportementales imposent leur ligature comme ersatz du lien intersubjectif.

C’est également dans ce cadre qu’il faut comprendre la mise en œuvre et la généralisation à tous les secteurs professionnels des fameux entretiens annuels d’évaluation. Ces évaluations morcelantes et individualisantes mettent le salarié seul face à son employeur pour définir ses objectifs individuels. Un tel dispositif vient masquer l’irrationalité, et souvent l’incohérence, des actions engagées, les pratiques et les finalités et rendre impossible tout questionnement des processus réellement à l’œuvre, du sens, de la pertinence, de la légitimité de ces derniers… De même l’individualisation d’une partie de la rémunération, la part variable, va mettre le salarié en tension vers son objectif de performance… et en concurrence avec tous les autres.

La création d’une novlangue

Maintenir la violence muette et l’agir impensé passe par la création d’une nouvelle langue. L’idéologie managériale produit et impose une novlangue. Celle-ci peut évoluer avec le temps et subir des variations d’une profession à l’autre, mais il y a une grande convergence de fond entre les différentes novlangues managériales et, surtout, leur fonction est la même.

La novlangue n’est donc pas un simple jargon professionnel car c’est bien sa fonction transversale qui la caractérise. Sa fonction et sa mission sont la débilisation générale des acteurs sociaux par l’emprise d’une langue qui détruit ou disqualifie le sens commun et l’histoire culturelle et/ou professionnelle dans le monde du travail.

Il s’agit de faire écran au réel en rendant méconnaissables les réalités les plus banales. La novlangue managériale n’est donc pas faite pour la compréhension. Elle ne vise pas à élaborer une réflexion, mais à niveler et gommer les contradictions. Il s’agit de produire un système langagier circulaire autoréférencé pour ne rien penser, justifier toutes les « réformes » en désamorçant toute critique arrimée sur le travail réel. La novlangue agence ainsi des signifiants et lexèmes idiomatiques2 qui s’imposent aux sujets, pour créer les conditions du consentement à la soumission et de toutes les aliénations nécessaires à la domination.

On connaît tous à cet égard ces exemples de mots interchangeables pour produire à l’infini des énoncés insignifiants. Gaulejac (2011) reproduit le tableau ci-dessous dans son article « les maux pour le dire » dans lequel chaque mot de la première colonne peut être combiné avec les mots des colonnes suivantes pour produire n’importe quel énoncé de novlangue.

Tableau extrait de Didier Noyé,Réunionite : guide de survie, Insep Consulting Editions, 1989.

Tableau extrait de Didier Noyé,Réunionite : guide de survie, Insep Consulting Editions, 1989.

C’est une langue qui ne donne plus sens à ce que l’on fait mais qui naturalise la domination et les projets de domination sous l’angle de l’évidence et de l’incontournable et qui désamorce la critique. On peut ainsi la considérer comme l’expression du stade suprême de la montée de l’insignifiance (Castoriadis, 1996).

La novlangue est insignifiante mais cet insignifiant n’est pas neutre. Elle est une formidable machine à empêcher de penser en dehors. Mieux : il faut rendre désirable la domination et l’exploitation. Pour ne prendre qu’un exemple, l’injonction à la flexibilité oblige les travailleurs à adapter leurs existences aux lieux et temps de travail définis par les patrons en fonction des restructurations et des délocalisations décidées en haut lieu sur des considérations de profitabilité. Mais on présentera comme un signe de dynamisme, une manifestation d’autonomie et de progrès ce qui est en définitive soumission, hétéronomie et exploitation.

Les ressorts de la mobilisation individuelle

Comme nous l’avons dit précédemment l’idéologie managériale maintient le travailleur en tension permanente entre évaluation permanente et course à la performance sur fond de responsabilisation individuelle.

Comment comprendre dans ces conditions l’adhésion qu’elle peut susciter chez les travailleurs eux-mêmes et les ressorts de la mobilisation qu’elle vient activer ?

Un premier niveau de réponse est la peur et la violence des rapports de domination. Cette explication peut pourtant paraître simpliste ou, à tout le moins, trop confortable si l’on s’en tient là. Loin de nous l’idée de nier l’existence d’un management par la terreur, notamment quand il s’agit de restructurer et/ou de supprimer des postes. L’exemple le plus frappant dans l’actualité récente est celui de France Telecom. De véritables stratégies de harcèlement organisationnel peuvent être pensées et mises en œuvre afin d’atteindre le résultat voulu.

Néanmoins on s’en tirerait à trop bon compte si l’on envisageait les ressorts de la mobilisation individuelle uniquement sous l’angle de la peur. Si l’imaginaire managérial suscite l’adhésion, c’est aussi qu’il est porteur de promesses, de croyances et d’illusions pour l’individu. Il faut ici faire un retour en arrière pour situer l’émergence de cette idéologie dans son contexte, la fin des années 70, et plus encore les années 80. La montée de l’individualisme et la crise des grands récits messianiques a ouvert la voie à l’expression d’un idéal de pacotille au sein de l’entreprise. Castoriadis affirmait en 1996 : « La crise des significations imaginaires de la société moderne […] manifeste une crise du sens, et c’est cette crise du sens qui permet aux éléments conjoncturels de jouer le rôle qu’ils jouent. » On ne saurait mieux dire s’agissant de la place qu’a prise l’imaginaire managérial. La figure caricaturale des années 80 et de la conversion de la « gauche » à l’idéal de l’entreprise en était Bernard Tapie, VRP du capital et capitaliste magouilleur lui-même, adoubé par Mitterrand dans sa volonté de Révolution culturelle managériale.

Privé d’utopies collectives mobilisatrices, l’individu se voit alors offrir par le travail une promesse de réalisation et de reconnaissance de son potentiel à travers l’idéologie de la performance. Parallèlement au contrat de travail l’entreprise instaure ainsi un « contrat narcissique » avec le travailleur en lui proposant de se réaliser, de devenir excellent. L’entreprise capte ainsi l’idéal du moi de chacun en lui proposant de réaliser ses aspirations et de répondre à son besoin de reconnaissance en projetant un idéal individuel dans un idéal collectif, en renonçant à ses désirs personnels pour les réaliser dans l’organisation, en satisfaisant ses désirs de conquête et de toute-puissance par l’incorporation des stratégies de conquête et de toute-puissance de l’organisation. L’héroïsation de chacun est encouragée, pour en faire l’un des acteurs-clés d’une grande aventure industrielle ou institutionnelle. Ce faisant, en travaillant j’ai l’impression de me réaliser dans une cause qui dépasse ma personne. L’idée implicite véhiculée est bien entendu celle d’une réconciliation de l’intérêt des travailleurs et du capital sous la houlette de la performance : performance économique de l’entreprise et performance individuelle ne faisant plus qu’un. Ainsi le mobilisateur individuel promu par ce modèle se fait au détriment de toute mobilisation collective en substituant la lutte des places à la lutte des classes.

Il y a plus.

Cette réalisation de soi semble fondée sur une idée de justice : celle de la reconnaissance du « mérite ». Avec le « mérite », je ne suis plus ce misérable petit être cynique, prêt à marcher sur les autres pour avancer et servile vis-à-vis de mon employeur ; je deviens, dans une prophétie auto-réalisatrice, ce travailleur méritant, talentueux, dont l’avancement même vient sanctionner et reconnaître mes qualités personnelles. L’imaginaire managérial porte ainsi une promesse, non seulement de reconnaissance, mais de juste reconnaissance de mon individualité. Mieux, ivre de la croyance en ma performance individuelle et mon mérite personnel, « parce que je le vaux bien », il porte également en lui un idéal de toute-puissance au contact duquel peuvent se griser nombre de jeunes cadres. Car il y a une concordance évidente entre l’aspiration à la toute-puissance et la logique d’expansion illimitée du capitalisme.

Bien sûr l’imaginaire managérial – qui se présente comme un imaginaire moteur, et peut l’être en partie – constitue un imaginaire leurrant à l’épreuve de réalité. Pour le plus grand nombre, il ne tient pas ses promesses et a un coût très élevé. Derrière l’image du « winner », il draine son lot de stress, dépression, perte de sens, addiction au travail, et ce, jusqu’aux suicides… À cet égard, il ne faut d’ailleurs pas s’étonner de l’apparition d’un symptôme majeur de ce nouveau rapport au pouvoir avec le déplacement de la conflictualité du niveau social (grèves, manifestations) au niveau psychique et psychosomatique (la souffrance au travail).

Lewis Hine, « Ivor Steadman, Litz Manor, Kingsport, Tennessee », 1933 (Wikimedia Commons).

Lewis Hine, « Ivor Steadman, Litz Manor, Kingsport, Tennessee », 1933 (Wikimedia Commons).

L’imaginaire managérial se fait ensuite au prix d’une amputation du moi évacuant la question du sens, ou plus exactement en la déléguant aux dirigeants. L’atteinte ou la poursuite de l’objectif à atteindre se suffit à lui-même. Cette disparition du sens s’incarne à son ultime degré dans l’inflation de bullshit jobs tels que définis par Graeber (2018), achevant de tuer la question du travail et de son utilité sociale dans l’emploi d’inutiles très chers. Or, une fois évacuée la question du sens, le travailleur se retrouve tout entier, pieds et poings liés, pris dans une fuite en avant de reconnaissance. À défaut de pouvoir se reconnaître dans ce que l’on fait (le propre du détenteur d’un bullshit job étant de ne même plus être en mesure d’expliquer ce qu’il fait), il faut absolument être reconnu par les dirigeants ou le supérieur hiérarchique. C’est ce qui rend encore plus problématique le déficit de reconnaissance chez les personnes qui se sont données à fond, qui ont le sentiment de ne pas être reconnues, donnent encore plus, en vain. Elles sont alors prises dans une spirale infernale à laquelle elles ne voient pas d’issue. Dépression et suicides ne sont pas loin. On peut même dire d’une façon plus radicale que la satisfaction et la reconnaissance obtenues ne seront jamais à la hauteur du renoncement exigé par l’idéologie managériale. La réciprocité n’étant pas l’objectif, la déception et le désenchantement seront tôt ou tard au rendez-vous du dévouement inconditionnel. Il n’y a pas d’amour heureux avec une entreprise.

Changer d’imaginaire

Cette brève tentative de description de l’imaginaire managérial et de ses ressorts situe en creux un terrain de lutte qu’il nous paraît indispensable de mener. En d’autres termes, lutter contre l’exploitation et la domination capitaliste nécessite de travailler à changer d’imaginaire dans l’ici et le maintenant des relations de travail avec des collègues tels qu’ils sont. Démonter l’imposture de l’imaginaire managérial et de ses dispositifs est aujourd’hui une condition nécessaire pour refaire collectif et recouvrer du pouvoir sur ses propres actes au sein même des institutions. Sans prétendre à l’exhaustivité, nous voudrions conclure en proposant quelques pistes :

— Contre la bienveillance il nous faut promouvoir la conflictualité. Conflictualité à tous les niveaux, conflictualité pour s’opposer aux expressions et conséquences concrètes de l’exploitation et de la domination sur nos vies, mais conflictualité sur le travail lui-même par la mise en débat contradictoire permanente du sens même du travail. En un mot, sortir de la dépossession du sens et se mêler de ce qui ne nous regarde pas, ou plutôt de ce qui nous regarde au plus haut point, en relégitimant le savoir tacite accumulé par les travailleurs et en y intégrant la question des fins. Ce faisant, il s’agit de sortir de l’amputation du moi et de recouvrer du pouvoir sur ses propres actes au sein même des institutions en évitant la psychologisation systématique des problèmes.

— Dans la continuité, face à l’idéologie de la performance, susciter une définition collective des critères du travail bien fait et, partant, la solidarité dans le travail. Ce faisant on pourra s’émanciper de la soif inassouvie de reconnaissance individuelle comme fin en soi pour fixer ses propres critères de reconnaissance dans et par le travail d’une façon horizontale. Cette Révolution mentale n’est pas la plus simple à réaliser, elle est pourtant indispensable. Il ne peut y avoir d’émancipation réelle sans deuil de la reconnaissance hiérarchique, lieu de toutes les soumissions et aliénations. Se réapproprier le sens c’est également arrêter de reconnaître à nos exploiteurs-managers le pouvoir de nous reconnaître.

— Détruire radicalement et systématiquement l’idée de mérite, cette version républicaine du « juste » qui naturalise l’inégalité des conditions socio-économiques et justifie l’individualisme le plus mortifère. À la fois par la critique idéologique, mais aussi dans ses effets en s’attaquant aux dispositifs concrets qui mettent en scène cette reconnaissance du mérite supposé. À cet égard, le syndicalisme révolutionnaire émergent du début du XXᵉ siècle, dans sa panoplie d’actions stratégiques et d’instruments de lutte préalables à la Révolution, faisait notamment la promotion du boycott et du sabotage. Ces moyens d’action peuvent et doivent rester les nôtres dès lors qu’on sait les actualiser et les mettre en œuvre en fonction de chaque situation. Sur ce sujet l’imagination doit être au pouvoir, mais, à titre d’exemples vécus, nous pouvons évoquer des mots d’ordre de boycott collectifs des entretiens d’évaluations. Sur la partie variable de la rémunération, censée reconnaître le mérite individuel, un sabotage de l’intérieur peut avoir lieu en mettant en commun et en socialisant cette part variable pour la redistribuer de façon égalitaire. De même l’antienne du syndicalisme révolutionnaire « À mauvaise paye, mauvais travail » peut trouver à s’actualiser avec la grève du zèle. Tous les cliniciens du travail le savent bien : le respect stricto sensu des prescriptions condamne toute organisation à l’échec. Ce constat peut aussi être un outil de lutte.

En un mot, contre l’idéologie managériale, il s’agit de promouvoir une éthique révolutionnaire qui s’incarne en faisant sécession de l’intérieur même du travail, à travers des dispositifs et modalités d’actions mettant, autant que faire se peut, entre parenthèses le lien symbolique de subordination. Alors, peut-être, pourra-t-on quitter le registre de la souffrance pour retrouver celui de la colère.

En arrière-fond de cette critique il s’agit également de se réapproprier la question de l’autonomie, par laquelle nous avons commencé, contre sa version frelatée promue dans l’imaginaire managérial. Il s’agit ici, en quelque sorte, d’opérer la même Révolution copernicienne que Bakounine a réalisée avec le concept de liberté pour l’appliquer à l’autonomie. Si « la liberté des autres étend la mienne à l’infini », l’autonomie n’a de sens que collective, confirmée et réfléchie par les autres. Une autonomie personnelle sous condition hiérarchique n’est que l’autre nom d’une stratégie d’assujettissement.

Gilles Gourc

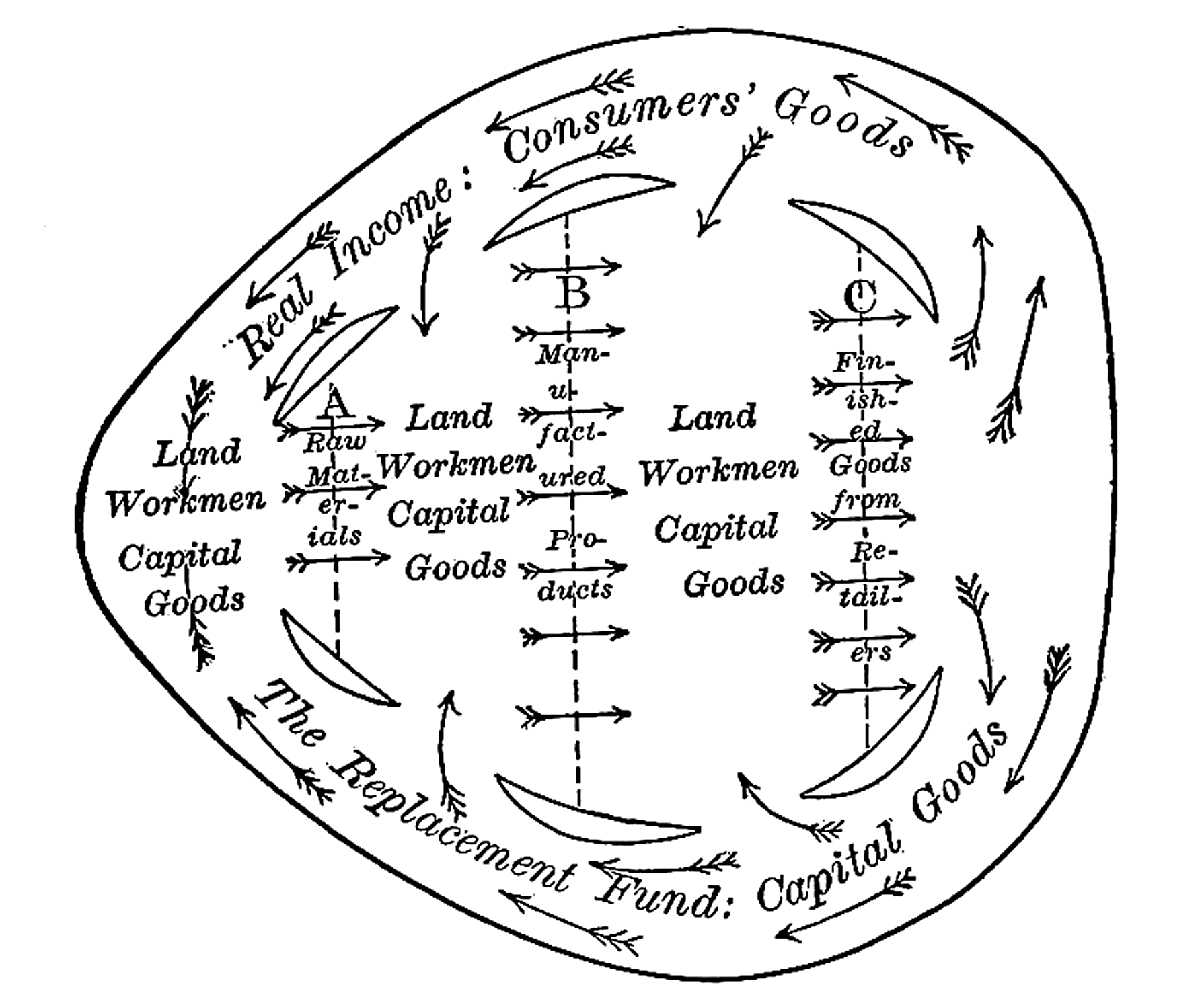

« Economic value, price and distribution », dans Introduction to Economics (1904) par Henry Rogers Seager (Wikimedia Commons).

« Economic value, price and distribution », dans Introduction to Economics (1904) par Henry Rogers Seager (Wikimedia Commons).

Références bibliographiques

Amado Gilles, « Le coaching ou le retour de Narcisse ? », Connexions, 2004/1 (n°81), p. 43-51.

Bakounine Michel (1882), Dieu et l’État, Mille et une nuits, 2001.

Boltanski Luc et Chiapello Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, 1999.

Castoriadis Cornelius, La montée de l’insignifiance, Seuil, 1996.

Dejours Christophe, Souffrance en France, Seuil, 1998.

Dujarier Marie-Anne, L’idéal au travail, PUF, 2006.

Foucault Michel, Surveiller et punir, Gallimard, 1975.

Le Goff Jean-Pierre,, « Évaluation, l’intériorisation des normes », Projet, 2006/2, n°291, p. 67-72.

de Gaulejac Vincent, « RPS : quels diagnostics ? Enjeux scientifiques et politiques », Nouvelle revue de psychosociologie, 2010/2, n° 10, p. 51-70.

— Travail, les raisons de la colère, Seuil, 2011.

— « Management, les maux pour le dire », Projet, 2011/4, n° 323, p. 61-68

Gori Roland et Le Coz Pierre, L’Empire des coachs. Une nouvelle forme de contrôle social, Albin Michel, 2006.

Graeber David, Bullshit jobs, Les Liens qui Libèrent, 2018.

Linhart Danièle, La Comédie humaine du travail, de la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Erès, 2015.

Lhuilier Dominique, Cliniques du travail, Erès, 2007.

Prades Jean-Luc, « Auto-autorité et vouloir de création », Nouvelle revue de psychosociologie, 2019/1, n° 27, p. 125-140.

-

Dans Le nouvel esprit du capitalisme Luc Boltanski et Ève Chiapello distinguent une critique artiste d’une critique sociale. La première insiste sur le désenchantement, l’oppression et la perte de sens associé au capitalisme, la deuxième sur l’égoïsme des intérêts particuliers de la société bourgeoise et la misère des classes populaires dans à partir d’une théorie de l’exploitation. ↩

-

Lexème : notion abstraite ou concrète indépendante de la situation de communication. ↩