Quelle place à nos affects dans l’engagement ?

Quelle place à nos affects dans l’engagement ?

Un parcours syndical parmi d’autres

Entretien avec Fabien

Fabien est conducteur de train, et syndicaliste de la Fédération SUD-Rail. Il n’est pas membre d’une organisation politique spécifique, ne se revendique pas anarchiste ou libertaire, mais sa conception et sa pratique de l’action syndicale sont dans la tradition anarcho-syndicaliste ou syndicaliste révolutionnaire et de son texte fondateur : la Charte d’Amiens de 1906. Tout d’abord la « double besogne » : organiser la défense au quotidien des conditions de travail des salariés, tout en visant un horizon d’émancipation (nommé « syndicalisme de transformation sociale » dans les Statuts de SUD-Rail). Ensuite la croyance dans une organisation syndicale qui n’est ni une structure hiérarchique dirigée d’en haut, ni une avant-garde révolutionnaire, mais une structure maîtrisée depuis le premier niveau (les sections) et dont le but doit être de créer ou préserver une capacité d’action collective, à mettre au service des luttes lorsqu’elles émergent. Lesquelles deviennent alors le lieu de la démocratie directe pour la conduite et la maîtrise de la lutte : assemblées générales souveraines, mandats impératifs, etc.

SUD-Rail, né en 1996, trouve ses racines dans les deux grandes grèves spontanées qui ont débordé les organisations syndicales à la SNCF. La première fut celle de l’hiver 1986-1987 (lire à cet égard l’ouvrage de 1988 en autoédition, Le heurtoir, d’un collectif de conducteurs du dépôt Nancy, autodésignés Les 7 tractionnaires, qui raconte la grève depuis l’intérieur, avec l’ambition d’en dégager les lignes de forces et surtout un débat sur l’action pour l’avenir). Cette grève est à mettre en parallèle à la même époque, avec les mouvements du personnel infirmier, ou des étudiants contre la loi Devaquet, tous se caractérisant par l’irruption de coordinations en dehors d’organisations syndicales. La seconde grande grève de ce type fut bien sûr celle de 1995, qui est directement à l’origine de la création de SUD-Rail.

Arrivé à la SNCF en tant que conducteur en 1999, Fabien a adhéré à SUD-Rail après sa période de commissionnement (l’équivalent SNCF de la période d’essai). Il a d’abord milité dix ans sans mandat électif ou syndical, puis a assumé, au fur et à mesure, des mandats pour sa section, pour son syndicat, et aujourd’hui pour la Fédération.

Peux-tu nous faire un rapide tableau de l’environnement familial et social dans lequel tu es né ? Et notamment quelles images cet environnement te donnait – ou pas – de l’engagement social ou politique ?

Je suis issu d’un milieu ouvrier, mes grands-parents étaient paysans. Si en apparence le milieu dans lequel j’ai baigné me semblait peu ou pas politisé, l’engagement de mes parents dans le milieu associatif sportif de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) m’a amené assez vite vers l’âge de 9-10 ans à côtoyer des membres actifs du PC et de la CGT. Avec le recul, je me suis aperçu que par des biais détournés, essentiellement le sport, beaucoup de conversations ou d’évènements ont conduit à un début de conscience de classe et de formation politique. À l’époque dans ma ville de naissance (Roanne), il y a de grandes usines comme l’Arsenal de Roanne, les ARCT (Ateliers Roannais de Constructions Textiles), le centre de tri postal… et chacune d’elles possède son association sportive multisports affiliée à la FSGT, dont les dirigeants font tous partie de la CGT et/ou du PCF.

À travers ce tissu associatif, tous les amis de mes parents, les personnes dont la parole « comptait » étaient presque tous engagés politiquement. J’ai des souvenirs très précis de deux personnes qui s’adressaient à moi directement malgré mon jeune âge, et même si je pense n’avoir pas pu comprendre toute la portée politique de leur argumentaire à l’époque, cela participait déjà au début de mon esprit politique. Je me souviens notamment des conversations autour de l’accès au sport pour tous ou du boycott des Jeux olympiques de Moscou (1980) par les USA.

À l’occasion de nos discussions, tu as associé ce que j’appellerais ton « entrée en politique » à deux événements vécus sur un mode d’affect très personnel. Peux-tu nous les raconter ?

Plutôt que mon entrée en politique, il est vrai que deux évènements m’ont laissé à penser que la politique servait à quelque chose et plus précisément que cela pouvait exercer une influence sur nos vies.

Le premier, c’est l’élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. J’ai 11 ans et alors que mes parents parlent divorce et se détestent cordialement, je vais assister à une scène surréaliste : à l’énoncé du résultat, ils se mettent à danser dans le salon avec une liesse qui m’a surpris. J’ai dû demander quelques explications, parce que je me rappelle qu’ils ont pris la peine de m’expliquer qu’ils voyaient ça comme un véritable tournant et que désormais tout allait changer. Je n’ai pas tout compris. En revanche, je me rappelle que j’avais décidé, dès ce moment-là, de m’intéresser plus à ce truc qui pouvait changer nos vies.

Le deuxième évènement marquant pour moi fut ma participation au congrès national de la FSGT en 1982 (de mémoire), organisé au cœur du quartier de Montreynaud, qui est la ZUP de Saint-Étienne. Comme toutes les ZUP (zone à urbaniser en priorité) construites dans les années 1960-1970 (Montreynaud date de 1966), il s’agissait de quartiers entièrement nouveaux, sous forme de grands ensembles comportant logements, commerces, administrations, etc., et dont l’implantation, à l’écart des centres-villes mais près des usines (qui existaient encore à l’époque) laisse comprendre une organisation spatiale de la ville où les ouvriers sont isolés et placés là où est leur seule fonction : produire. Mais dans les années 1980, avec le tissu encore fort et structurant des associations dans l’orbite des PCF et CGT, on est bien au cœur d’un espace ouvrier.

Mes parents m’avaient sans doute emmené parce qu’ils n’avaient personne pour me garder et parce que ce n’était pas trop loin de Roanne. Je me trouve évidemment être le plus jeune congressiste. Je participe à des ateliers où, avec application, je prends des notes. Sans doute à cause de ma jeunesse, c’est à moi que l’on a demandé de présenter la restitution de l’atelier en tribune, devant ce qui m’a semblé être une foule considérable, et je me rappelle avoir beaucoup aimé ça.

J’ai un souvenir très précis également d’avoir été particulièrement impressionné par la force collective qui s’est dégagée au moment où tout ce beau monde en fin de congrès s’est mis à chanter l’Internationale.

Dans les orientations que tu as prises au sortir de ta scolarité (tu voulais être pilote, et puisque ta condition sociale te fermait la « voie royale », tu es entré dans l’armée de l’air, jusqu’à ce que tu comprennes que même là, la hiérarchie sociale s’opposerait à ce que tu deviennes pilote), ou bien dans ton parcours syndical, tu as souvent montré une détermination, une assurance, voire une audace, assises sur une grande confiance en toi. Or, dans La souffrance muette de l’enfant, la psychanalyste Alice Miller revient sur les parcours d’artistes (Picasso, Buster Keaton, Käthe Kollwitz), de philosophes (Nietzsche) ou des pires dictateurs (Staline), et expose en quoi un Picasso, ayant eu quelques motifs de vivre et refouler de sérieux traumatismes dans sa prime enfance, les a sublimés dans son art plutôt que de sombrer dans la psychose ou l’aliénation émotionnelle, car ses adultes référents ont, dans ces moments traumatisants, eu une attitude protectrice physiquement mais plus encore psychiquement. ll ne s’agit pas de te demander de t’allonger sur le divan (!), mais tu as pu évoquer parfois des souvenirs où des adultes référents t’ont manifesté une confiance véritable. Fais-tu un lien, jusque dans ta détermination, assurance, voire audace d’adulte, avec des « mises en confiance » de ton enfance et adolescence ? Ou bien vais-je trop loin à vouloir faire de toi le Picasso du syndicalisme (cela dit sous forme de boutade bien sûr) ?

Je ne sais pas s’il faut parler « d’adultes référents », mais il est indéniable que des adultes marquants ont participé à mon ouverture d’esprit et m’ont permis d’intégrer une conscience de classe et la possibilité d’une action collective.

Ils étaient profs, amis de mes parents, parents de copains de classe… et tous à des degrés divers ont participé à mon émancipation. Quand je dis à des degrés divers c’est parce que, par exemple, des parents de copains chez lesquels j’étais invité m’ont tout simplement parfois permis d’emprunter des bouquins dans leurs bibliothèques. Tous avaient un dénominateur commun, c’est leur bienveillance à mon égard.

D’autres sont allés plus loin en me confiant des responsabilités et m’ont fait confiance pour assumer des fonctions dans le tissu associatif, auxquelles de moi-même je n’aurais jamais prétendu. Encore maintenant je m’interroge sur ce qui a guidé leur choix.

J’ai un souvenir précis d’une prof d’espagnol qui avait connu les geôles franquistes et qui tentait de faire comprendre des choses et de poser des jalons auprès de notre classe. Tout le monde avait l’air de s’en foutre, sauf moi. Du coup, j’ai tissé avec cette dame d’autres liens qu’une simple relation élève/prof, qui m’ont permis de longuement échanger et débattre sur des sujets très politiques qui m’ont fait grandir.

D’une manière générale, j’ai toujours eu l’impression qu’avec moi, les adultes avaient des discussions qui dépassaient le cadre convenu qu’ils pouvaient avoir avec un enfant. Voilà pour la séance de psychanalyse !

À l’occasion de nos discussions, tu as évoqué régulièrement une curiosité pour les gens, qu’il s’agisse des collègues (y compris ceux dont le cadre de pensée et d’action sert la machine de la domination), des camarades, ou d’une manière générale des personnes que tu rencontres. Estimes-tu qu’il faille aimer l’Autre (au sens de cette curiosité positive), pour motiver complètement notre engagement, en l’occurrence syndical ? Ou bien la discipline de l’action collective, tendue vers les revendications portées, suffit-elle à motiver l’engagement ?

Je ne sais pas si « l’amour des gens » peut à lui seul justifier un engagement, mais je suis persuadé que c’est un incontournable. La défense de l’intérêt collectif, même s’il n’est pas dénué d’un intérêt personnel, demande trop de temps, trop d’investissement et pèse tellement sur la vie privée qu’il s’accompagne sans l’ombre d’un doute d’un amour de l’autre.

En revanche, j’ai tout à fait conscience de me réaliser pleinement en défendant l’intérêt collectif. Je ne me sacrifie pas. C’est gratifiant et je ne sais pas faire autrement.

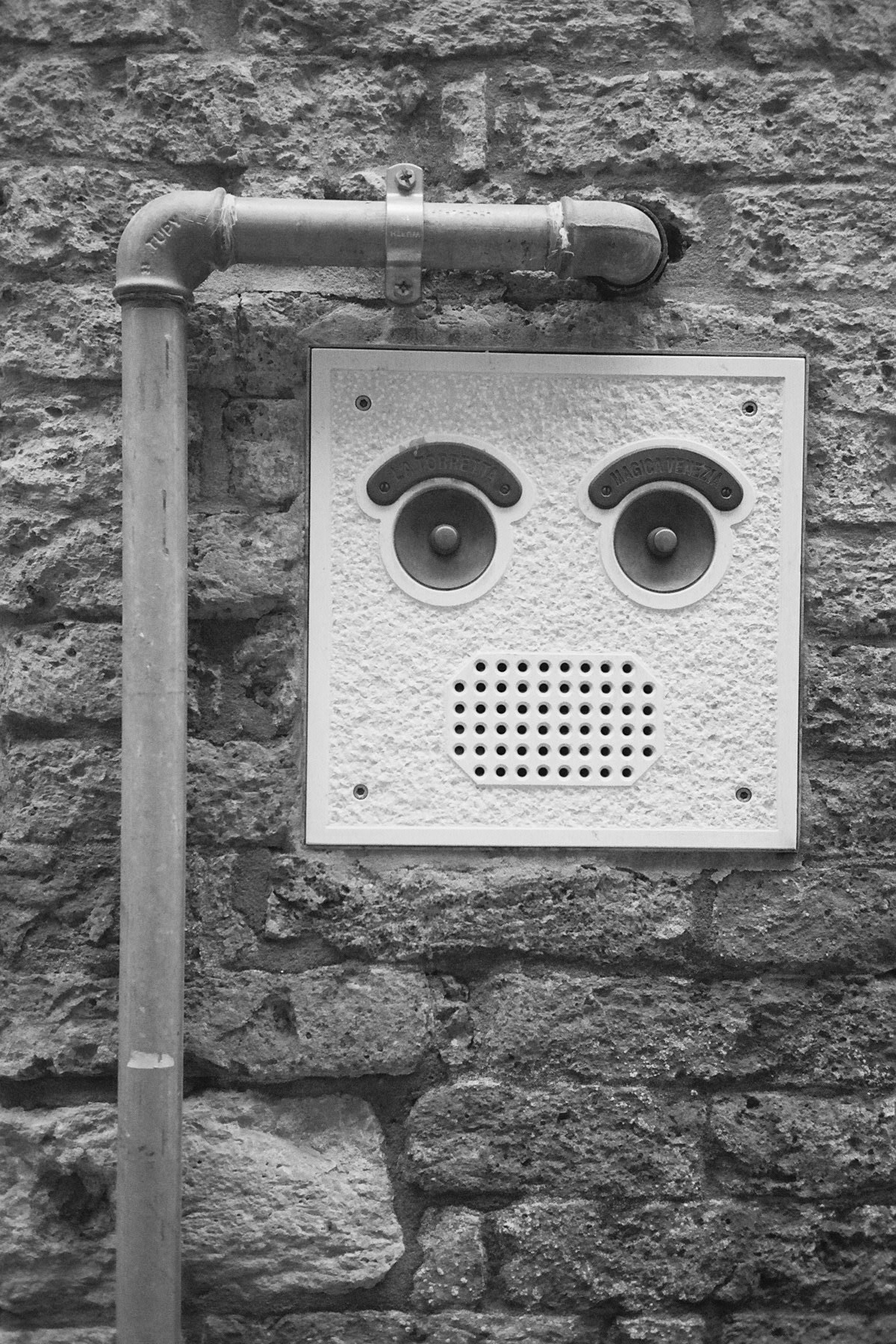

Newton Coracina, « Autoportrait ».

Newton Coracina, « Autoportrait ».

Dans ton syndicat régional SUD-Rail, tu as fait partie à un moment donné des militants plus particulièrement actifs et entreprenants, avec des modes d’action privilégiant le rapport de force effectif, quitte à faire sauter les cadres de ce qui est considéré comme « permis ». Quand tu te remémores cette période, tu évoques de nombreuses actions qui me faisaient parler plus haut de détermination, d’auto-assurance, voire d’audace. Or cela, vous l’avez fait collectivement, mais singulièrement avec un camarade, avec qui tu dis qu’il y a eu une « rencontre ». Le binôme que vous formiez semble avoir beaucoup encouragé cette audace collective sur laquelle vous avez assis le développement du syndicat. Quelle place dirais-tu que cette camaraderie/amitié singulière a eu dans l’émulation pour imaginer, penser, préparer, et mettre en œuvre ces actions audacieuses ?

Je crois, mais je n’invente rien, que pour bien travailler et pour pouvoir sortir du cadre fixé par le patronat, il faut une équipe. Pour ce qui est de mon cas personnel, je parlerais plus de binôme. Le hasard a fait que j’ai dû travailler avec un certain Manu, qui à l’époque est secrétaire de CHSCT (Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail) pendant que moi je mène la délégation DP (Délégués du Personnel) au sein du même établissement.

Nous sommes très différents mais nous sommes complémentaires. Nous avons une volonté commune de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Le même côté transgressif et l’absence de peur qui nous anime. Nous ne comptons pas les heures et nous remportons les élections. Nous n’étions pas seuls, mais je pense qu’à deux, nous avons été le moteur de l’ensemble du collectif.

Nous avons pu à cette époque aller loin dans la provocation : une banderole « CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE » en Gare du Nord après avoir remporté les élections, un arrêt complet des trains en dehors de tout cadre légal, par exemple. Je pense toutefois qu’aujourd’hui, nous irions directement en conseil de discipline… Toujours est-il que je pense vraiment qu’une rencontre militante hasardeuse qui débouche sur des liens d’amitié et de confiance, peut faire bouger des montagnes.

Tu évoques souvent les instances de ce que le Patron appelle « le dialogue social », sur le registre du jeu et/ou du plaisir. Si ces instances sont celles du Patron et ne sont le cadre des droits des salariés qu’à la mesure de l’intensité de la conflictualité, tu ne boudes pas un certain « plaisir » à « jouer » avec tes interlocuteurs qui se débattent dans leurs incohérences, ou à leur « débarbouiller la gueule » (comme on dit trivialement). Quelle place dirais-tu que ce jeu (qui renvoie aux affects du plaisir), a dans ton engagement syndical ? Est-ce juste un moyen de supporter les phases entre deux moments d’actions collectives ? Ou bien est-ce une dimension qui est toujours là, y compris durant les moments d’action collective, et qui serait un des ingrédients de cette auto-assurance et audace dont on parlait ?

Tout d’abord, j’ai milité pendant dix ans sans mandat ni électif ni syndical, car j’avais le sentiment que la récurrence des instances allait m’enfermer dans une routine administrative qui me laisserait moins de temps pour penser mon action. Si j’ai fini par accepter de prendre des mandats, c’est sur l’insistance amicale d’un des secrétaires d’alors de mon syndicat, qui m’a pratiquement dit : « maintenant ça va bien ! vu ton implication dans l’organisation des collègues et du collectif syndical, tu dois prendre des mandats électifs et syndicaux, qui démultiplieront notre capacité d’action collective. » Puisqu’on parle d’affects, je pourrais dire que, pour cette bascule dans la forme de mon engagement, j’ai « cédé » à l’injonction amicale d’un camarade dont je reconnaissais l’autorité militante (au sens de faire autorité). Or, même si j’assume la succession des mandats que j’ai finalement accepté de prendre, je ne peux m’empêcher de penser aujourd’hui que j’avais plutôt raison à l’époque quant aux conséquences…

Malgré tout, puisque j’ai fini par assumer ces mandats, il est en effet exact que je prends plaisir à « rentrer dans la gueule du patron » dans les instances patronales. Seule la responsabilité syndicale le permet. On ne peut pas parler à nos patrons si l’on est un cheminot lambda, ou alors dans des termes qu’on doit autocensurer pour ne pas relever du disciplinaire (que les SNCF mettent en œuvre de plus en plus, et pour des niveaux de sanction de plus en plus élevés). Mais nous, sous couvert de notre responsabilité syndicale, on peut !

Je ne suis dupe de rien. Sans la construction d’un rapport de force, cela ne sert à rien. Mais cela a au moins la vertu de me servir d’exutoire. Je garde toujours à l’esprit qu’à travers moi et mes joutes verbales, ce sont les cheminots qui peuvent vider leur sac. Et ça me fait un bien fou !

Au-delà de ton engagement syndical, tu es aussi engagé, là où tu habites en Seine-Saint-Denis, dans un club de foot, et, par « porosité » avec l’univers professionnel de ta femme, professeure des écoles, tu es concerné par l’ensemble des problématiques d’éducation de ce département, qui reste très populaire, et même encore assez ouvrier. Dirais-tu que cet engagement parallèle est une continuation – voire une fidélité – à tout le réseau de socialisation du monde ouvrier que tu as vécu enfant ? Et si ce n’est pas le cas, quelle motivation propre vois-tu à cet engagement social ?

Je pense évidemment que je garde en tête d’où je viens et je m’identifie assez facilement aux gamins du 9-3, mais l’engagement naît à mon avis d’autre chose. Mon fils décide de faire du foot et je vois dans quelle misère sont ses copains de vestiaire. Ma femme est instit’ au cœur de la cité de Bondy Nord et je vois les problèmes s’accumuler sans que rien ne soit fait. Je ne sais pas dire quelles sont mes motivations originelles, je sais juste dire que ces situations me sont insupportables et que je ne peux pas ne rien faire au risque, moi, d’aller mal.

Newton Coracina,« Réprobation ».

Newton Coracina,« Réprobation ».

Le syndicalisme existe depuis plus d’un siècle, et tu es arrivé à la SNCF, où ce syndicalisme offrait de facto un cadre institutionnel à un engagement possible. Penses-tu, ou ressens-tu, que le rapport au travail provoque des affects particuliers qui motivent spécifiquement la forme d’engagement qu’est le syndicalisme ?

Je sais juste une chose. Je me suis retrouvé être militaire presque par hasard. Milieu où le syndicalisme est absent. J’ai connu la toute-puissance du chefaillon. J’ai alors vécu comme une vraie bouffée d’air frais d’arriver à la SNCF où le contre-pouvoir de la présence syndicale pouvait faire entendre la voix des exécutants.

Qu’est-ce qui t’émeut et te meut dans ton action – syndicale, sociale ou politique – aujourd’hui ?

C’est une analyse que je ne fais pas, mais je pense que c’est la même chose qu’auparavant, qui oscille entre la soif de justice, la volonté de porter la voix des cheminotes et cheminots et plus largement des salarié-es, pour assurer un « contre-pouvoir » à la volonté patronale.

L’impression désagréable d’être parfois Don Quichotte, ou bien le Sisyphe du mythe, ne me désespère pas, et ma volonté d’organiser et d’initier la (les) lutte(s) reste un objectif gratifiant qui m’anime encore.

« À quoi bon des poètes en des temps misérables ? » Les affects et l’anarchisme