« À quoi bon des poètes en des temps misérables ? »

« À quoi bon des poètes en des temps misérables ? »

Anatole Lucet

L’anarchisme ? La société idéale que les anarchistes nous présentent est beaucoup trop raisonnable, tient beaucoup trop compte de l’existant pour qu’elle puisse devenir ou qu’elle soit jamais réalité. Seul celui qui compte sur l’inconnu fait un bon calcul, car la vie et l’élément véritablement humain en nous sont pour nous des choses inconnues et innommables. Gustav Landauer, Pensées anarchiques sur l’anarchisme (1901)

La chose n’est pas neuve : les passions ont mauvaise presse. Dans la vie de tous les jours, elles sont tolérées comme une échappatoire permettant, pour un temps délimité, de s’extraire d’une laborieuse routine. Ce sont des instants – toujours trop brefs pour qui en jouit – volés à la monotonie du quotidien et qui nous permettent d’y revenir sans rechigner outre mesure. Rien d’excessivement sérieux ni de trop subversif dans ces activités : les « hobbies », comme on les nomme, sont une soupape permettant le bon fonctionnement d’un système qui préfère quant à lui rester immune à la passion. Car la passion, et c’est là son deuxième sens, semble toujours susceptible de contrarier l’ordre rationnel de nos sociétés : il faut « être raisonnable » et ne pas laisser nos émotions (d’indignation, de colère, de peur ou d’enthousiasme) compromettre une belle entente dictée par la raison. Savoir garder la tête froide, en somme, pour ne pas se laisser aveugler par des motifs soudains et inconstants. Enfin, et cette troisième caractéristique découle des deux précédentes, les passions relèveraient d’une part de nous moins impérieuse, plus futile, qui risquerait si on lui accordait droit de cité de nous écarter de ce qu’il y a de sérieux dans les affaires communes. Si l’être humain se singularise effectivement par le fait qu’il est un « animal raisonnable », il nous reviendrait alors de faire fructifier cette caractéristique avant toute autre.

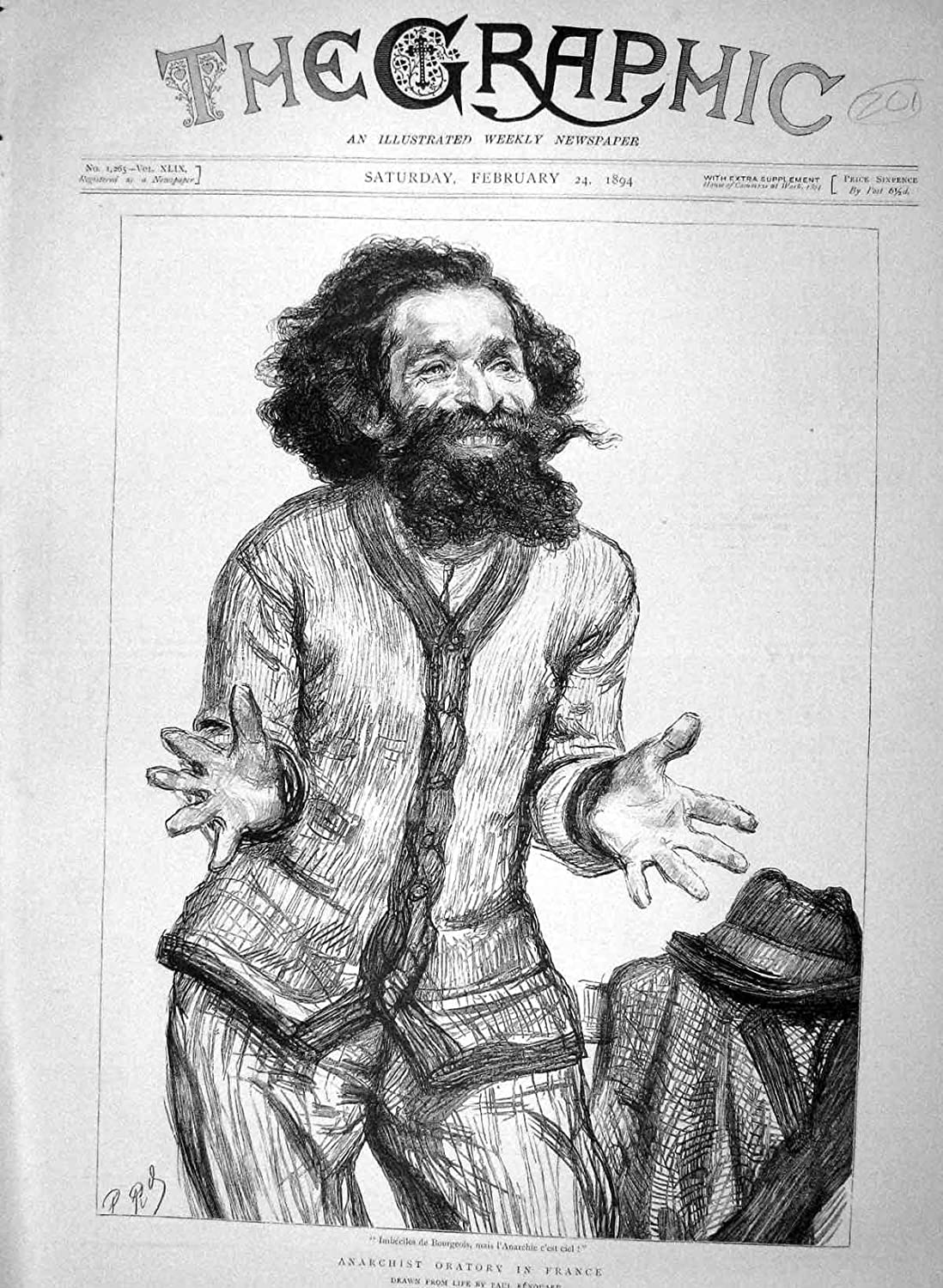

Dessin de Paul Renouard en couverture de l’hebdomadaire illustréThe Graphic (24 février 1874), peignant l’« art oratoire anarchiste en France ». Les paroles suivantes sont prêtées au personnage (en français dans le texte) : « Imbéciles de Bourgeois, mais l’Anarchie c’est ciel ! ».

Dessin de Paul Renouard en couverture de l’hebdomadaire illustréThe Graphic (24 février 1874), peignant l’« art oratoire anarchiste en France ». Les paroles suivantes sont prêtées au personnage (en français dans le texte) : « Imbéciles de Bourgeois, mais l’Anarchie c’est ciel ! ».

Vue par la société, la passion serait donc tantôt une bienheureuse et inoffensive distraction, tantôt la menace d’un débordement ou celle d’un divertissement trop radical. Une société de contrôle aura ainsi intérêt à mettre la main sur les passions, que ce soit pour les canaliser dans des vecteurs autorisés (la société de loisirs) ou pour les instrumentaliser dans le monde du travail (comme le souligne l’article de Gilles Gourc dans ce numéro). La chose semble plus complexe du côté des mouvements d’émancipation : le potentiel subversif de la passion peut bien jouer contre un système d’oppression, mais il semble aussi susceptible de nous détourner de la lutte, voire de se retourner contre elle.

Est-il bien loisible de se livrer à la passion lorsque le monde va mal ? Ne serait-il pas plus sérieux – plus décent même – de laisser nos affects en sourdine en attendant que finissent les mauvais jours ? Quelle serait la pertinence d’une approche sensible de l’engagement, quand toutes les bonnes raisons sont déjà présentes pour exiger de nous un changement ? Face aux apories d’une démarche qui se voudrait exclusivement rationnelle, les affects pourraient constituer une réponse – peut-être la seule qui vaille – à l’apathie et à la désaffection pour les choses communes.

Est-ce bien raisonnable ? Utilité et convenance des passions

Dans l’échelle des valeurs, la passion passe généralement pour un luxe. Ce qu’elle coûte avant tout, c’est le temps qu’on lui consacre et que l’on dérobe aux autres activités, celles qui requièrent tout notre sérieux. Se consacrer aux passions lorsque le bateau coule, ce serait donc à la fois indécent (badiner lorsque d’autres s’activent pour le maintenir à flot) et inefficace (le sens des priorités exigerait que l’on assure le nécessaire avant de se pencher sur le contingent). Ces deux postulats qui tendent à décrédibiliser tout recours aux affects résistent cependant mal à un examen plus poussé.

Voyons tout d’abord l’idée selon laquelle les passions seraient toujours secondes par rapport à la raison. La place accordée à l’art et au plaisir esthétique dans la lutte politique paraît emblématique de cette méfiance : le beau, les fioritures et les paillettes sont faits pour les jours de carnaval et les soirées de bal, pas pour le grand soir. Les affects et les émotions esthétiques qui peuvent naître face à une œuvre d’art seraient un luxe peu compatible avec l’urgence de la lutte. Quand il faut monter au créneau, la raison reprend les commandes. C’est ce que montre le cas du révolutionnaire allemand Gustav Landauer : en 1892, le philosophe anarchiste, imprégné de littérature, est actif depuis plusieurs mois dans le cercle littéraire et politique de Friedrichshagen, près de Berlin. Pourtant, lorsqu’il rejoint le groupe des « socialistes indépendants » (également appelés les « Jeunes ») qui conteste les tendances hégémoniques au sein du Parti social-démocrate, il renonce à ses passions littéraires et prononce cette phrase sans appel : « Nous n’avons pour le moment plus de temps pour l’art. »1 Comme l’énonce la suite du texte, le travail de l’artiste nécessite la mise à l’écart du monde, incompatible avec les exigences du jour :

L’art a besoin de tranquillité ; nous avons besoin de lutte. À son sommet, l’art a besoin de sérénité ; nous avons besoin de fermentation. L’art […] se penche en arrière et envisage tranquillement le présent, nous nous penchons en avant et scrutons l’avenir. L’art a besoin de satiété, nous avons faim et voulons éveiller la sensation de faim. L’art est sujet, il observe, il accueille ; nous nous tenons dans la vie et agissons, nous espérons devenir de dignes objets pour l’art d’une époque future. Nous voulons être Achille, l’art est Homère.2

Âgé de 22 ans, Landauer jette donc la lyre pour se consacrer pleinement à un militantisme plus conventionnel, fait de congrès, d’interventions multiples sur les différents fronts de la lutte sociale, et d’articles toujours plus engagés dans la voie socialiste-anarchiste qu’il commence à esquisser. Il s’agit d’être un acteur ou, comme il l’exprime encore, de se faire « modèle » plus qu’ « artiste ». Dehors les poètes, place à la politique. Et pourtant : dans quels chemins celui que la police impériale considérait alors comme « l’agitateur le plus important du mouvement révolutionnaire radical » a-t-il pu se fourvoyer pour, près de trente ans plus tard, se livrer à d’excentriques lubies artistiques en plein cœur de la Révolution allemande ? En avril 1919, un mois avant sa mort, alors qu’il occupe le poste de « délégué populaire à l’éducation, la culture et la propagande » dans l’un des éphémères gouvernements provisoires de la République des conseils de Bavière, Landauer aurait choisi de publier dans la presse locale « de grands dessins cubistes, d’interminables articles sur des colonnes entières concernant le système des conseils et autres mécanismes théoriques »3, au lieu de fournir les directives et le programme dont auraient eu besoin les ouvriers révoltés. Dans les pages du quotidien passé entre les mains des révolutionnaires, on trouve sous son influence des textes de Balzac, de Walt Whitman, des extraits du Tchouang Tseu et des écrits de Hölderlin.

Gravures d’Aloys Wach en une des Münchner Neueste Nachrichten en date du 8 avril 1919. La République des conseils de Bavière a été proclamée la veille. D’autres gravures ont continué de paraître les jours suivants (voir pages suivantes ainsi que p. 108 de ce numéro). Merci à Tilman Leder (auteur de la biographie politique de Gustav Landauer, Die Politik eines « Antipolitikers », Verlag Edition AV, 2014) d’avoir numérisé et partagé les extraits du journal.

Gravures d’Aloys Wach en une des Münchner Neueste Nachrichten en date du 8 avril 1919. La République des conseils de Bavière a été proclamée la veille. D’autres gravures ont continué de paraître les jours suivants (voir pages suivantes ainsi que p. 108 de ce numéro). Merci à Tilman Leder (auteur de la biographie politique de Gustav Landauer, Die Politik eines « Antipolitikers », Verlag Edition AV, 2014) d’avoir numérisé et partagé les extraits du journal.

Était-ce vraiment le moment ? La presse marxiste de l’époque ne manquera pas de s’en souvenir, pour rappeler l’inefficacité de ces grandes âmes sensibles que furent les anarchistes au cœur de la révolution. Pour l’écrivain spartakiste Franz Pfemfert (cofondateur de la revue Die Aktion), Landauer – un « homme intelligent, cultivé, autrefois dangereux » – serait en somme devenu un « politicien gâché par l’esthète ».4 Comment expliquer que le révolutionnaire se soit ainsi laissé happer par des préoccupations esthétiques, alors que toute énergie semblait requise par l’action politique ?

Dès 1898, Landauer était revenu sur son jugement antérieur en écrivant : « nous avons aussi à nouveau du temps pour l’art »5. On pourrait interpréter ce revirement en présumant que ses quelques années d’activisme avaient porté leurs fruits, et qu’il lui était dorénavant possible de se retourner avec le sentiment du devoir accompli vers des considérations plus secondaires. Il s’agirait en quelque sorte de jouir d’une retraite bien méritée au terme d’une carrière militante couronnée de succès. Ou peut-être – cette seconde hypothèse est plus proche de la réalité – sont-ce les désillusions militantes qui conduisirent l’anarchiste à se consacrer de nouveau à des sujets moins brûlants. Ainsi considéré, le paradoxe des rapports entre l’art et l’action n’est pas résolu : soit nous restons dans l’action, comme le dicte la raison, et délaissons le luxe d’une pratique artistique qui flatte nos passions et notre sensibilité, soit nous renonçons à nous engager dans le réel pour nous réfugier dans le monde idéalisé par les artistes.

Aloys Wach, « Paysans, pensez à nos femmes et nos enfants ! » (1919).

Aloys Wach, « Paysans, pensez à nos femmes et nos enfants ! » (1919).

Sans cette alternative comme grille de lecture, il ne semble pas possible de comprendre l’hostilité récurrente vis-à-vis des manifestations artistiques en temps de crise. « Honte à cet effronté, qui peut chanter pendant que Rome brûle », reprend Brassens à la suite de Lamartine. Est-ce un sentiment analogue qui fit dire à Theodor Adorno qu’ « écrire un poème après Auschwitz est barbare »6 ? C’est chaque fois la décence, pendant ou après la crise, de se livrer à la futilité de la rime qui est mise en question. La quête du beau a-t-elle sa place dans un monde qui va mal ? Sans aller jusqu’à interroger l’obscénité présumée de ceux qui esthétisent l’horreur (un reproche qui a pu être formulé, par exemple, à l’encontre de certains photographes de guerre), on voit que la satisfaction des passions (esthétiques en l’occurrence, mais également récréatives) est mal tolérée quand d’autres priorités nous requièrent. Au mieux, ce sera vu comme une simple faiblesse que l’on reprochera à ceux que l’on attendait sur le front (« Vous chantiez ? J’en suis fort aise… ») : une bénigne échappée aux Baléares en période de crise, par exemple. Au pire, on y verra une indécence patente de la part de ceux qui n’ont su juguler leurs passions, leur faire entendre raison face à l’indicible. Faudrait-il donc renoncer à ce luxe, à ce supplément d’âme qui fait nos individualités et, peut-être, notre humanité ? Pour Pierre Kropotkine, l’être humain ne peut se réaliser sans satisfaire ces « besoins de luxe » auxquels il consacre un chapitre de La Conquête du pain (1892) :

L’homme n’est cependant pas un être qui puisse vivre exclusivement pour manger, boire et se procurer un gîte. Dès qu’il aura satisfait aux exigences matérielles, les besoins auxquels on pourrait attribuer un caractère artistique se produiront d’autant plus ardents. Autant d’individus, autant de désirs ; et plus la société est civilisée, plus l’individualité est développée, plus ces désirs sont variés.7

La distinction entre des temps de crise et des temps propices au développement des arts est cependant maintenue par le révolutionnaire – question de décence, là aussi, et de priorité :

Certainement, aujourd’hui, lorsque des êtres humains, par centaines de mille, manquent de pain, de charbon, de vêtement et d’abri, le luxe est un crime : pour le satisfaire il faut que l’enfant du travailleur manque de pain !

Mais y eut-il une seule journée, dans les 130 années qui nous séparent de la publication de ce texte, au cours de laquelle la faim eut pu faire place au loisir ? La crise n’est jamais terminée, c’est bien ce que relève Brassens au vers suivant de sa chanson :

Honte à cet effronté, qui peut chanter pendant que Rome brûle, Elle brûle tout le temps.

Aloys Wach, « Interdiction du travail des enfants » (1919).

Aloys Wach, « Interdiction du travail des enfants » (1919).

Faudra-t-il que l’on renonce à chanter, pour n’avoir su régler les problèmes de notre époque ? Même Adorno, près de vingt ans après avoir prononcé sa sentence, revint avec prudence sur ses dires de l’après-guerre. Il écrit ainsi, dans sa Dialectique négative, qu’ « il pourrait bien avoir été faux d’affirmer qu’après Auschwitz il n’est plus possible d’écrire des poèmes ».

Il semblerait finalement que l’alternative se déplace sur ce terrain : soit renoncer indéfiniment à chanter et à faire vibrer nos affects, soit assumer la tension nécessaire entre art et activisme du jour, entre vie et survie, entre passion et raison, et chercher s’il existe une manière de les faire jouer, non plus l’un contre l’autre, mais bien l’un avec l’autre.

Le sommeil de la passion engendre des monstres froids

Existerait-il une propension proprement anarchiste à la passion ? Les stéréotypes plaident en ce sens. D’un côté, on verrait les moins acharnés parmi les anarchistes délaisser toute raisonpratique pour se plonger dans les rêveries d’un monde idéal, pris dans les rets de leur utopie romantique. De l’autre, émergent quelques têtes brûlées qui se jettent corps et âme dans leur combat pour la liberté. En tête du registre, on peut penser à Bakounine, cet « amant fanatique de la liberté ». Il faudrait aussi dire un mot de ces grandes militantes qui furent souvent, bien plus qu’à leur tour, associées à une vision « passionnelle » de l’engagement.

Le cas des femmes anarchistes exige cependant, pour le sujet qui nous occupe, d’être pris avec quelques précautions, tant son analyse – même bienveillante – s’expose à la réitération des préjugés misogynes les plus basiques (schématiquement : l’être humain femelle serait plus du côté du corps et des sentiments, tandis que le mâle se distinguerait par son usage de l’esprit et de la raison). Gare, donc, à cette grille de lecture consistant à privilégier l’étude du contenu affectif, sensible et passionnel de l’engagement d’une femme, quitte à se focaliser essentiellement sur sa vie privée, là où l’on se contenterait généralement pour un homme de regarder les « raisons » objectives de son engagement, tout en jugeant non pertinent son comportement dans la vie quotidienne. S’il faut saluer le geste épistémologique consistant à intégrer dans notre compréhension des théories militantes tout l’affect et le vécu sur lesquels elles se sont élaborées, il importe de ne pas réserver ce traitement à une seule catégorie d’individus au nom d’une essence présumée.

Cette question de genre mise à part, reste que l’image d’Épinal de l’anarchisme semble toujours teintée, probablement bien davantage que d’autres formes de militantisme, du rouge de la passion – que ce soit pour saluer ou pour décrier son action. C’est un peu comme si l’on cherchait, moyennant un subtil glissement sémantique, à opposer la « raison d’État » aux « passions anarchistes » : raison contre passion, encore.

Est-il pourtant juste de considérer les actes les plus radicaux des gestes anarchistes comme des fruits de la passion ? L’analyse qu’en propose Gustav Landauer, dans ses Pensées anarchiques sur l’anarchisme (1901), semble au contraire pointer les travers d’un excès de raison chez ses compagnons de lutte. La controverse émerge au cœur d’une vaste discussion au sein du mouvement anarchiste concernant la « propagande par le fait ». Ce terme sert alors à désigner la politique d’attentats menée par des anarchistes revendiqués à l’encontre de figures politiques ou capitalistes éminentes, tel l’assassinat du président Sadi Carnot commis par Sante Geronimo Caserio, en 1894. La médiatisation de ces assassinats politiques a largement contribué, par un retour de bâton, à la vague de répression orchestrée par plusieurs États européens contre le mouvement anarchiste dans son ensemble. Est-ce pour n’avoir pas su raison garder que les auteurs de ces attentats se sont attaqués violemment à leurs victimes ? Faut-il mettre ces crimes sur le compte d’un agissement passionnel ? Bien au contraire, dit Landauer : c’est parce qu’ils pensaient d’une manière trop rationnelle – maniant des concepts abstraits, des variables et des inconnues – que les anarchistes se sont attachés à la mise à mort de certaines figures :

Les anarchistes aussi ont été jusqu’ici des esprits par trop systématiques, enserrés dans des concepts étroits et rigides ; et c’est là l’ultime réponse à la question de savoir pourquoi les anarchistes accordent une certaine valeur au meurtre d’êtres humains. Ils ont pris l’habitude de s’occuper de concepts, et non plus des hommes. Pour eux, il y a deux classes distinctes et séparées qui se dressent l’une contre l’autre ; quand ils tuaient, ils ne tuaient point des hommes, mais le concept d’exploiteur, d’oppresseur ou d’homme d’État.8

La critique anarchiste que formule Landauer à l’encontre de ceux de ses camarades qui se reconnaissent dans la stratégie des attentats peut être synthétisée en quatre points, dont deux au moins soulignent une méprise concernant les rapports entre raison et passion :

— Se croyant anarchistes par leur cible, les auteurs d’attentats seraient en réalité plus royalistes que le roi en faisant usage du moyen politique par excellence : la violence. L’ambivalence du terme allemand Gewalt, qui désigne à la fois l’autorité et la violence, renforce encore cette proximité. La violence, par son caractère autoritaire, serait un moyen plus archique qu’anarchique, et ceux qui cèdent à son attrait restent en fait dans l’imitation de ceux-là même qu’ils dénoncent :

Je n’hésite pas à le dire en toute netteté – tout en sachant que personne, d’un côté comme de l’autre, ne m’en sera reconnaissant : la politique d’attentats des anarchistes vient, en partie, des efforts que fait un petit groupe pour suivre les traces des grands partis. C’est au fond un besoin de vantardise qui les anime : « Nous aussi, nous faisons de la politique », se disent-ils, « nous ne sommes pas inactifs ; il faut compter avec nous ».9

— Se croyant cohérents dans leur usage d’une froide raison, ils commettent pourtant une erreur de logique. Pensons, par exemple, à ceux qui justifient le recours à la violence instrumentale en la présentant comme la réponse légitime à une violence structurelle. Outre l’incommensurabilité des actes (systémiques ou individuels), ils se tromperaient en pensant pouvoir « atteindre l’idéal de la non-violence par la violence. » Cette inadéquation entre les moyens et les fins serait en outre incompatible avec une visée anarchiste que l’on penserait plus proche d’une démarche préfigurative, la société de demain devant être contenue en germe dans le chemin pour y parvenir (à ce sujet, voir le numéro 46 de Réfractions).

— En ciblant les individus porteurs de charges politiques, ils oublient que ces derniers sont interchangeables. Comme l’exprime Tolstoï : « Le roi est mort, vive le roi ! Alors pourquoi les tuer ? »10. C’est l’un des apports majeurs de Landauer que de rappeler, dans un texte de 1910, que l’État n’est pas une chose que l’on peut renverser comme une table, ou briser comme un carreau de fenêtre :

L’État est un rapport, une relation entre les êtres humains, c’est une façon qu’ont les êtres humains de se rapporter les uns aux autres ; et on le détruit en entrant dans d’autres relations, en se rapportant différemment les uns aux autres.11

Plutôt que de s’en prendre à des fétiches, il faut donc attaquer le problème à la racine.

— Enfin, se croyant libérés du joug de la passion, ils se font les serviteurs d’une froide raison qui leur est tout autant, voire plus étrangère que celle-ci. Tout le vocabulaire de la passion tend en effet à montrer la passivité de l’agent face à ses passions : on est emporté, submergé, dépassé par la passion. Le rationalisme des Lumières l’aura suffisamment souligné : être maître de soi-même, c’est faire usage de sa raison au lieu de laisser la passion nous dominer. Pourtant, en rejetant leurs émotions, c’est toute une partie d’eux-mêmes qu’occultent les plus rationnels :

[…] ils agissent comme des êtres purement pensants qui, à l’instar du culte rendu par Robespierre à la déesse Raison, se font les serviteurs d’une divinité qui classe et juge les hommes. Les condamnations à mort que les anarchistes prononcent froidement s’expliquent par des jugements rendus en vertu d’une logique froide, sans profondeur, abstraite et hostile à la vie. L’anarchie n’a pourtant rien de cette évidence, de cette froideur, de cette clarté que les anarchistes ont cru pouvoir y trouver ; quand l’anarchie deviendra un rêve sombre et profond, au lieu d’être un monde accessible au concept, alors leur éthos et leur pratique seront d’une seule et même espèce.12

C’est pour cela qu’être anarchiste reviendrait finalement à accepter le composé de raison et de passion que nous sommes : « celui qui est son propre maître, c’est celui qui a découvert en lui-même la passion qu’il veut suivre, la passion qui constitue sa vie-même. » Notons que cette accusation ne concerne pas que les camarades anarchistes : dans son Appel au socialisme de 1911, Landauer critique vertement le froid rationalisme du projet « socialiste scientifique » qui est au cœur de la doctrine marxiste de l’époque :

[…] pauvres marxistes, prenez une chaise, asseyez-vous et tenez-vous bien ; car arrive l’effroyable ; l’effronterie arrive et en même temps, quelque chose va vous être enlevé que vous auriez brûlé de m’objecter d’un ton méprisant… nous sommes des poètes ; et les charlatans de la science, les marxistes, les froids, les vides, les sans-esprit, nous voulons nous en débarrasser pour que le regard poétique, la figuration concentrée d’une manière artistique, l’enthousiasme et la prophétie trouvent place là où dorénavant ils ont à faire, à créer, à construire : dans la vie, avec les corps des êtres humains, en faveur de la vie partagée, du travail et de l’intimité des groupes, des communes, des peuples.13

Francisco de Goya, « Le sommeil de la raison engendre des monstres », eau-forte, sérieLes Caprices (1799).

Francisco de Goya, « Le sommeil de la raison engendre des monstres », eau-forte, sérieLes Caprices (1799).

L’alternative, en somme, ne consisterait plus à faire jouer la raison contre la passion, mais bien de choisir entre la mort au sein de systèmes stériles mais raisonnables, et la vitalité effective de la passion. Car sans la passion, que reste-t-il ? Nul besoin d’être anarchiste pour concevoir, tel Hegel, que « rien de grand ne s’est accompli dans le monde sans passion ». Demandons-nous pourtant si ce grand systématicien et thuriféraire de la raison n’a pas occulté le pouvoir édificateur – et nuisible – de la seule rationalité : on peut construire sans passion, on peut faire naître sans affect. Mais si la fin est à l’image des moyens, alors ce seront des monstres de rationalité, des structures sans âme qui résulteront de cet accouchement. Nulle « intimité des groupes », pas de chaleur ni d’esprit, pas d’enthousiasme, mais bien une structure artificielle à l’image de cet État que Nietzsche appelait « le plus froid des monstres froids ». S’il est entendu que le sommeil de la raison engendre des monstres, le sommeil de la passion engendre des monstres froids.

Enchaînement des crises, apathie et désaffection

C’est par les affects qu’on transforme le monde : la chose est bien comprise des entreprises capitalistes comme des leaders charismatiques qui n’ont de cesse – d’hologrammes en « meetings sensoriels » – de chercher à capter nos affects pour nous donner, non de simples raisons, mais une véritable envie de bouger.

Faut-il donc que tout projet de transformation politique ait son équipe de conseillers en communication pour rendre désirable le contenu de son projet ? Devons-nous nécessairement sacrifier au marketing politique pour espérer que nos idées, rendues sexy,soient entendues ? Outre les soupçons de standardisation et de relégation du fond au profit de la forme qui pèsent sur une telle perspective, c’est l’effectivité même de la démarche qui doit être questionnée. Car une politique systématique des affects risque bien de produire l’effet opposé à celui escompté, ceci pour une erreur de diagnostic, conduisant à une stratégie inappropriée. Il serait faux, en effet, de penser que notre époque serait un temps de recul des affects, et qu’il suffirait de les réveiller pour réactiver la vivacité politique. Pas plus que nous n’avons connu de « fin de l’histoire », nous ne sommes confrontés à une fin des passions. Nos émotions, nos sens sont constamment stimulés. Cela n’empêche pas, pourtant, une certaine apathie de s’installer dans nos rapports. Peut-être faut-il y voir un retour du type de l’individu « blasé » décrit par Georg Simmel en 1902 dans sa conférence sur « Les grandes villes et la vie de l’esprit ». Comme l’écrit le sociologue, « l’homme est un être différentiel » : s’il n’est pas stimulé, il s’éteint ; s’il l’est trop, il disjoncte pour se protéger. Dans les grandes villes, « l’intensification de la vie nerveuse » suscite la création d’un « organe de protection »14 contre la sollicitation excessive de nos sens : la Blasiertheit. Se pourrait-il qu’à notre époque, l’incessante mobilisation de nos affects (par un marketing agressif, mais aussi par une actualité faite de crises récurrentes et anxiogènes) ait conduit à un phénomène analogue, et que pour résister à l’intense sollicitation affective, nous l’intellectualisions, la rationalisions pour pouvoir nous en détacher plus aisément ? Est-ce par un excès d’affect que nous sommes parvenus à cette désaffection pour les affaires communes ?

Plutôt que de chercher désespérément à réveiller des affects en berne au moyen d’artifices communicationnels, il s’agirait donc de faire feu de ce qui est directement à même de réveiller en nous un appétit, et de nous faire sortir de la torpeur toute simmelienne de notre époque saturée d’impressions sensorielles. Non pas faire du « prop’ art » pour propager, sous un vernis artistique ou sensoriel, des contenus raisonnables, mais donner libre cours à la créativité et aux plaisirs. C’est ce que semble préconiser Michaël Fœssel lorsqu’il renvoie aux plaisirs quotidiens de la fête, de la sexualité, de l’alimentation15… Pensons également à l’émotion esthétique qui peut naître, jusqu’au cœur de la révolution, en voyant le tracé d’une gravure cubiste. Ces plaisirs simples, auxquels on se livre sans arrière-pensée et sans projet déterminé, peuvent faire renaître un sentiment d’appartenance et un nouvel élan pour sortir de l’apathie.

Soyons raisonnables : ne soyons pas dupes de l’instrumentalisation des passions et ne soyons pas non plus les victimes blasées – donc apathiques – du bombardement passionnel de notre époque. Les raisons ne manquent pas de bouger, mais il faut restaurer notre « puissance d’être affecté », pour reprendre le mot de Nietzsche. Alors, « à quoi bon des poètes en des temps misérables »16 ? Tant que Rome brûlera, il nous faudra compter sur la passion pour pallier les excès et compenser les insuffisances de la simple raison. Pour cela, il semble urgent de faire vivre nos affects d’une manière collective, pour éviter que la joie du dehors et celle du commun ne cèdent le terrain aux passions tristes d’une individualité blasée.

Anatole Lucet

-

Gustav Landauer, « Die Zukunft und die Kunst », Die neue Zeit, vol. 1, no 17, 13 janvier 1892, p. 532-535. Texte reproduit dans le volume 6.1 des Ausgewählte Schriften de Landauer (Verlag Edition AV). ↩

-

Ibid. ↩

-

Stefan Grossmann, « Gustav Landauer », Das Tagebuch, vol. 10, no 18, 4 mai 1929, p. 736. ↩

-

Cité par Hugo Ball, La fuite hors du temps : journal 1913-1921, trad. S. Wolf, Monaco, Éditions du Rocher, 1993, p. 47. ↩

-

Gustav Landauer, « Vortragszyklus zur Geschichte der deutschen Literatur », Der Sozialist, VIII, no 9, 26 février 1898, p. 48-49 (reproduit dans les Ausgewählte Schriften, vol. 6.1). ↩

-

« Critique de la culture et société », dansPrismes, Paris, Payot, 1986, p. 23. ↩

-

Le texte intégral est disponible sur le site wikisource.org ↩

-

Gustav Landauer, « Pensées anarchiques sur l’anarchisme » [1901], trad. G. Cheptou, dansGustav Landauer, un anarchiste de l’envers, F. Gomez (éd.), Paris, Éditions de l’éclat / À contretemps, 2018, p. 165. ↩

-

Ibid., p. 158-159 (trad. modifiée). ↩

-

Léon Tolstoï, « Tu ne tueras point » [1900], trad. É. Lozowy, Écrits politiques, Montréal, Écosociété, 2003, p. 84. ↩

-

Gustav Landauer, « Les hommes d’État sont faibles, le peuple plus encore ! » [1910], trad. A. Lucet (l’article est également disponible dans Gustav Landauer, un anarchiste de l’envers, op. cit., p. 199-201). ↩

-

Gustav Landauer, « Pensées anarchiques sur l’anarchisme », art. cité, p. 166. ↩

-

Gustav Landauer, Appel au socialisme [1911], trad. J.-C. Angaut et A. Lucet, Saint-Michel-de-Vax, La Lenteur, 2019, p. 64. ↩

-

Pour les citations, voir Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l’esprit, trad. J.-L. Vieillard-Baron et F. Joly, Paris, Payot & Rivages, 2013, p. 39-43. ↩

-

Ce n’est pas autre chose que semblaient réclamer les deux derniers numéros de Réfractions, en envisageant le rôle politique de l’alimentation (no 47, « La faim et les moyens ») et la manière de préfigurer, dans nos luttes d’aujourd’hui, le monde de demain (no 46, « Préfigurations : par ici l’utopie ? »). Sur le texte de Michaël Fœssel, voir l’article de Jean-Christophe Angaut dans ce numéro, p. 63-76.. ↩

-

Extrait d’un poème de Friedrich Hölderlin, « Le pain et le vin » (1800). ↩