Accident de vie brutal

Accident de vie brutal

Entretien avec David Vercauteren

J’ai rencontré David à Bruxelles en 1998, à l’ouverture d’un squat qui s’appelait le « Centre social ». De nombreux collectifs ont émergé de ce « carrefour des luttes », notamment des luttes de soutien aux sans-papiers lors du meurtre de Sémira Adamu par la gendarmerie[^1]. Je me suis quant à moi embarqué dans le « Collectif sans ticket » aux côtés de David avec l’objectif de promouvoir la gratuité des transports en commun. De cette expérience et des questions qui s’y posent sur la manière dont les collectifs s’organisent, David a tiré un livre, Micropolitiques des groupes. En 2013, il a fait ce qu’il appelle « un accident de vie brutal ». Il lui faudra deux années pour sortir des institutions médicales.

La question des affects et de leur interprétation occupait déjà une place importante dans Micropolitiques des groupes. Quand on examine le fonctionnement concret de collectifs, la question des affects, qui cimentent ou qui déchirent un groupe, y est souvent mise de côté au profit des grandes idées et des programmes à mener. David achève aujourd’hui la rédaction d’un livre sur son parcours thérapeutique et sur les pistes qu’il a défrichées en chemin. Les questions qu’il s’y pose prolongent celles qu’il a soulevées dans Micropolitiques des groupes. Les affects et toute la gamme des émotions qu’un tel événement peut susciter dans un corps sont désormais au centre de ses réflexions. Comment penser ce type d’accident et digérer les affects qu’ils suscitent ? De quelle manière le milieu médical accueille et soigne ce genre d’événement ? Quelles sont les nouvelles possibilités de vie qui s’ouvrent à « l’impatient » après un accident de vie brutal ?

Dans ton parcours depuis ton accident, tu as fait d’auteurs comme Nietzsche ou Deleuze de véritables thérapeutes. Peux-tu expliquer en quoi ils t’ont aidé pour comprendre ce qu’il t’est arrivé ?

Depuis huit ans maintenant, depuis donc mon « AVB », mon accident de vie brutal, j’ai trouvé chez Nietzsche un premier relais pour penser cet accident. Nietzsche envisage un événement comme une maladie ou un accident comme une source possible de questionnements. Pour lui, il est absurde d’opposer la vie à la maladie. L’accident ou la maladie font pleinement partie de la vie. La maladie nous force à penser ce qui nous arrive, à explorer de nouvelles perspectives et à expérimenter de nouvelles formes d’existence. Dans la lutte contre le Covid, les gouvernements ont fait exactement l’inverse. À leurs yeux, le virus serait l’unique élément pathogène. Pour recouvrer la santé, il suffirait donc de l’éliminer. Le virus n’est pas saisi comme une composante de la vie elle-même et donc comme une incitation à se questionner. Qu’est-ce que nous dit ce virus qui fait soudainement irruption dans nos sociétés ? Comment interpréter cet événement ? Dans une perspective nietzschéenne, un événement n’a pas une seule cause mais une pluralité. Dans l’histoire du virus, les gestionnaires de la crise accusent les complotistes de tout réduire à un unique élément. Ils font finalement exactement la même chose lorsqu’ils réduisent tout à un virus : il suffirait de trouver les techniques pour le faire disparaître et le problème serait résolu. Ce faisant, ils passent sous silence la multiplicité des facteurs ayant rendu possible l’apparition du virus : la destruction de la biodiversité, la vitesse de propagation de ce type de maladie dans une économie mondialisée ou encore des questions de santé publique comme la pollution. Les institutions de protection sociale et de santé publique ont également été minées par 30 ans de politique néolibérale. Toutes ces problématiques sont évacuées du champ de questionnement. L’unique question est de savoir comment éliminer un élément pathogène, le virus, pour obtenir la santé. Celui-ci disparu, tout redeviendrait donc normal. C’est ce couple, santé-maladie, que j’essaie notamment de travailler depuis mon accident.

J’ai rencontré le même type de pensée réductionniste dans les milieux médicaux. En entrant à l’hôpital, dans le service neurologique, j’ai eu la sensation d’être réduit à un corps-objet. J’y ai été classé, ou enfermé pourrait-on dire, dans des catégories médicales telles que cérébrolésion, hémiplégie, héminégligence, anosognosie. Tous ces termes ont eu pour effet de nous faire croire, à moi et à mes proches, que je n’étais plus qu’un corps en manque d’un demi-cerveau. L’objectif poursuivi à l’hôpital est de retaper un corps. C’est essentiel évidemment mais cette attention portée presque exclusivement au corps a pour revers de faire oublier d’autres dimensions de la vie. C’est l’une des caractéristiques de la pensée et de la médecine moderne que de ne prendre en compte que ce qui peut se voir, se palper, se mesurer. La médecine tend à faire fi de ce qui ne rentre pas dans son cadre de pensée, à savoir justement les affects, l’imaginaire de chacun et toutes ses différentes formes d’attachements personnels, culturels, politiques, philosophiques. Pour moi, il serait essentiel de se départir du dualisme opposant le corps aux affects pour prendre en compte à la fois la dimension prosaïque d’un corps à remettre sur pied et sa dimension sensible.

Tu opposes ainsi le sens que la médecine donne et celui que toi-même tu élabores.

Sur cette question du sens, je me réfère à Deleuze. Pour lui, le sens n’est pas donné comme tel dans un événement. Il n’y a pas a priori une bonne ou une mauvaise manière de l’interpréter. Il s’agit de produire ce sens. Quand tu as un accident ou une maladie, la médecine se présente la première en donnant sa propre interprétation : « Ce qui vous est arrivé a été provoqué par une hémorragie dans le cerveau ». Elle rend compte de ce sens en mettant en exergue des facteurs causaux : « Est-ce que vous avez un surpoids ? Est-ce que vous fumez ? » Tout cela, c’est la logique du sens de l’hôpital. La médecine a donc classé ce qui m’est arrivé dans la catégorie « accident vasculaire cérébral ». Mais il y a également, ce qui importe plus, le sens que je peux moi-même donner à cet événement. Il y a là une construction à opérer.Pour effectuer cet exercice, j’ai effectivement mobilisé de nombreuses ressources. J’ai tenté de ramener petit à petit ce que j’avais pu construire avant mon accident dans cette nouvelle histoire. De ce point de vue, le texte que j’écris pour le moment est une forme de thérapie. Il y a de nombreux exemples de ce type de récits. Les textes de Primo Levi sur les camps d’extermination en sont un exemple. En faisant le récit de son expérience dans les camps, il cherche à donner du sens. L’écriture permet de faire passer ce qu’on vit sous un autre mode beaucoup plus lent.

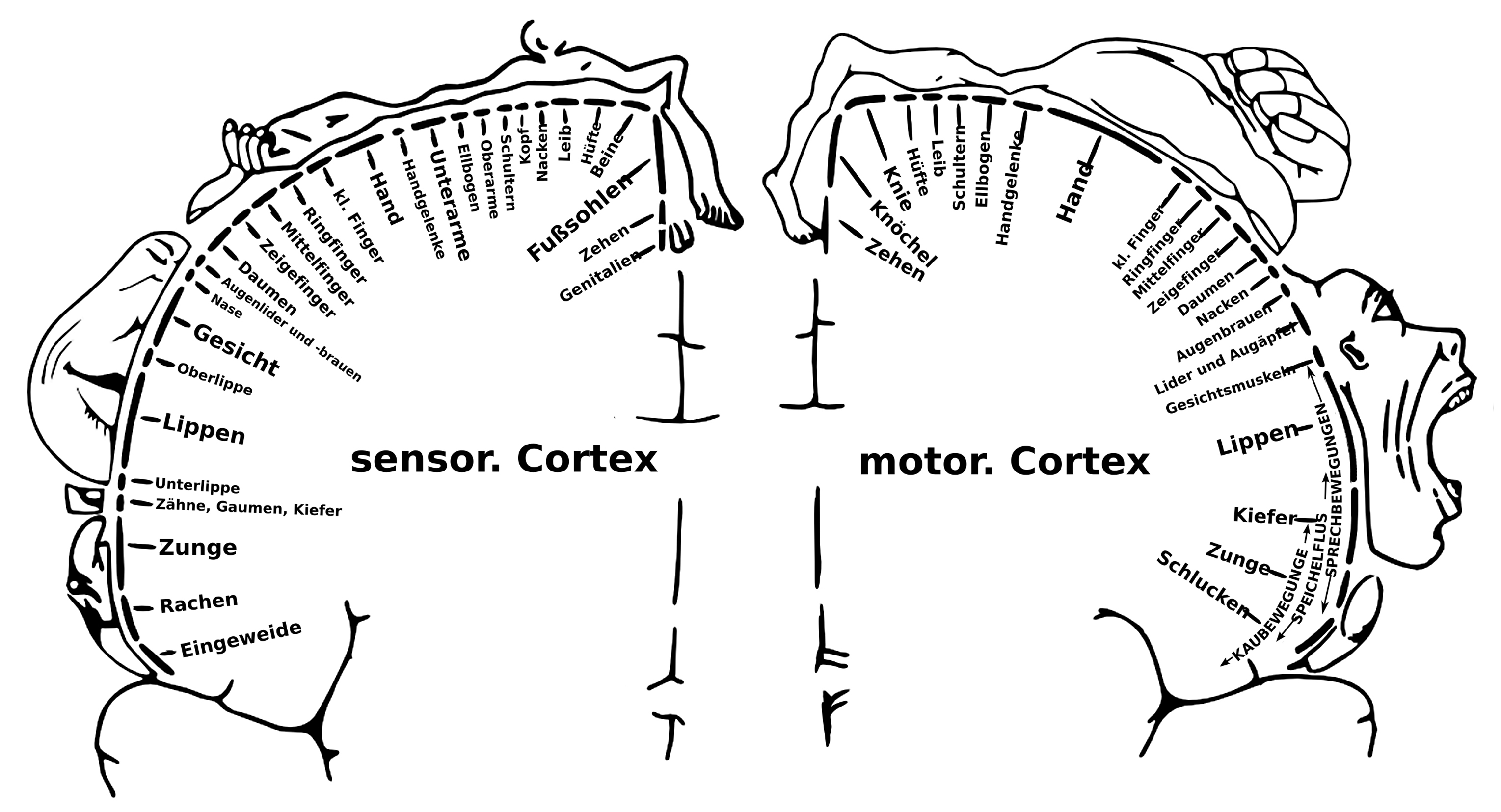

Homonculus sensitif et homonculus moteur. D'après Wilder Penfield et Theodore Rasmussen.

Homonculus sensitif et homonculus moteur. D'après Wilder Penfield et Theodore Rasmussen.

J’ai aussi un peu voisiné avec Starhawk, l’écoféministe américaine, dans cette histoire de production de sens. Dans son livre Femmes, magie et politique, elle parle de la posture spécifique de la pensée positiviste ou objectiviste moderne qu’elle appelle la « mise à distance ». À l’hôpital, cette mise à distance se manifeste notamment dans le langage technique utilisé. Il est tellement abstrait qu’on ne sait pas trop à qui il s’adresse. Ce langage engendre une forme de séparation entre soi et soi, entre soi et les émotions qu’on vit. Dans mon parcours, j’ai dû inventer des termes qui me correspondent. L’un des premiers, parmi d’autres, est « AVB » pour requalifier l’AVC, qui est un terme objectivant. Savoir qu’il y a eu une accélération du sang dans mon cerveau et que cette accélération a endommagé mon hémisphère droit a certes son importance mais cette information ne signifie pas grand-chose pour moi. Pour me réapproprier cet événement, j’ai eu besoin d’effectuer une petite glissade en l’appelant « AVB ». Cette glissade me permet de réinscrire cet événement dans les séquences de ma vie et de ses devenirs. On revient ici au début de notre discussion : la maladie et les accidents font partie de la vie. Si je parle d’accident de vie brutal, c’est parce que ça a été bien violent comparé à d’autres accidents comme se casser une jambe. Il m’a quand même rendu hémiplégique et m’a amené deux ans dans les institutions médicales.

La médecine selon toi ne tiendrait donc pas compte de la manière dont les patients vivent et perçoivent les soins qui leur sont prodigués ?

Je serais prudent en disant « la médecine ». C’est une catégorie peut-être un peu trop générale. Il faudrait plutôt parler de certains pratiques thérapeutiques. J’ai rencontré des neurologues mais aussi des kinés, des ergothérapeutes. Ce sont des professions différentes qui ont chacune leur propre langage. Un kiné par exemple n’a pas le même langage qu’un neuropsychologue. Le problème que j’ai rencontré dans l’univers de la neurologie, vu que mon accident a été diagnostiqué dans ce champ, réside dans le fait qu’il s’agit d’un milieu où circule un ensemble de termes qui ont été créés il y a plus d’un siècle avec la naissance de la neurologie. Une conception nouvelle du cerveau et de ses rapports au corps s’est constituée dans ce cadre et un nouveau vocabulaire apparaît avec des mots comme aphasie, apraxie, alexie, agnosie. Tous ces termes commencent par un a privatif. Un siècle plus tard, les neurologues utilisent toujours le même vocabulaire. Il n’y a pas eu de toilettage de leur langage. C’est déjà un premier point aveugle. Hormis Oliver Sacks[^2], je ne connais que peu de neurologues qui se posent la question de savoir ce que produit ce type de vocabulaire sur le patient. Le fait d’utiliser le a privatif a pour effet d’envisager l’accident ou la maladie comme une privation ou une diminution. On apparaît par conséquent comme des sujets diminués. Au lieu de penser un corps à partir de ses ressources et de ses richesses, il est présenté comme diminué par rapport à ce qui est conçu comme étant la norme. Je ne peux effectivement plus courir, je ne peux effectivement plus nager, mon corps a été effectivement modifié. Mais mon corps n’a pas été forcément réduit. Selon moi, il a plutôt été métamorphosé. C’est une autre manière de nommer ce qui m’est arrivé.

Aussi tragique qu’ait été mon accident, je prends donc le pli de le considérer comme une expérience positive du vivant et pas seulement comme un fait diminutif. Ce type de regard a pour effet d’évaluer une situation depuis les possibilités nouvelles qu’elle permet d’explorer. Un événement comme une maladie nous fait voir des choses qu’on ne voyait pas auparavant. Il ouvre un nouveau champ de perspectives. Par exemple, avant mon accident, je savais que j’avais un cerveau dans mon crâne, mais je n’avais aucune idée de ses connexions avec le reste de mon corps. Je ne me posais absolument pas ce type de questions. Je ne m’étais jamais non plus interrogé sur l’inscription du corps dans l’espace public et sur le regard qui est porté sur lui. J’avais également un rapport assez naïf à la médecine. Je la voyais comme une forme d’art. Je ne l’avais jamais envisagée dans ses rapports à l’objectivité et à la rationalité scientifique. L’accident m’a ouvert un nouveau champ de questionnements et de sensibilités.

Cette cécité à ce que vivent les patients à l’hôpital se manifeste également derrière de bonnes intentions thérapeutiques. C’est le cas par exemple quand on te dit que tu as un deuil à faire ou une perte à assumer. Je devrais ainsi apprendre à faire le deuil de mon bras. Il est pourtant bien là. Pourquoi alors parler de deuil et de mort ? Au centre de revalidation, une ergothérapeute a cru bon de dire à ma compagne qu’elle devrait aussi faire le deuil de sa vie avec moi avant l’accident. Elle a senti à ce moment tout son corps se contracter comme s’il lui fallait à tout prix empêcher ces mots de l’atteindre. Depuis nous nous portons bien, merci. Un autre terme dont l’usage peut être problématique dans le champ thérapeutique et qu’on entend souvent depuis le Covid est celui de « résilience ». Je n’aime pas quant à moi ce mot parce qu’il peut être culpabilisant. À l’hôpital, il peut conduire à catégoriser les patients entre ceux qui sont résilients et ceux qui le sont pas. Ceux qui seraient résilients sont montrés comme des exemples à suivre : « Regarde dans le lit d’à côté, celui-là est résilient. Toi, par contre, tu te laisses aller. » Ce terme n’a pas ce sens-là à l’origine. Il désigne notamment la plasticité du cerveau après un accident. Le terme de résilience a pris un autre sens lorsqu’il devient un critère d’évaluation et un moyen de comparaison entre des patients.

Dans un passage du texte que tu es en train d’écrire, tu évoques également ce moment où un médecin t’a expliqué que ton imagination te jouait des tours avec ton bras. Tu pourrais revenir sur cet épisode ?

L’AVB a produit chez moi ce qu’on appelle dans le langage médical une anosognosie. Ce terme imprononçable signifie qu’on ne reconnaît pas ou qu’on ne voit pas certaines choses. Après mon accident, une déconnexion s’est produite au niveau de mon bras gauche. Je ne le reconnaissais plus comme mon propre bras. Il est devenu comme une chose étrangère. Il était pourtant encore présent. À l’hôpital, puis dans le centre de revalidation, j’étais entouré de camarades qui avaient toutes sortes de troubles du même type, notamment des troubles de la mémoire. On leur répétait sans arrêt qu’ils ne se rendaient pas compte qu’ils avaient des troubles de la mémoire ou qu’ils étaient habillés d’une manière déglinguée. « Il y a certaines choses que vous faites maintenant de travers à cause de vos lésions, mais vous n’en êtes pas conscient. » J’ai trouvé ce type de diagnostic assez violent. Il nous place dans une position d’abêtissement. Le médecin dispose du savoir qui renvoie le patient à son ignorance. On retrouve le même type de grille d’analyse opposant la vérité aux apparences dans la notion d’aliénation, un terme que j’ai souvent rencontré dans mon parcours politique. Tu crois que tu vis d’une certaine manière mais ce ne serait pas le cas. Il y a une forme de préjugé métaphysique non questionné dans cette volonté de dévoilement des illusions qu’on retrouve au fondement de la démarche des neurologues et des neuropsychologues. Ils pensent disposer de la vérité et ils traquent ensuite au nom de cette vérité les erreurs, les tromperies, les fausses apparences. Leur rôle comme neuropsychologue serait donc de te dire cette vérité pour que tu en prennes conscience. Pour guérir, il faut révéler une vérité qui t’est cachée. Pour ma part, j’émets l’hypothèse que cette non-reconnaissance de mon bras est peut-être une forme de subterfuge de mon corps pour se protéger après la violence qu’il a subie. L’anosognosie pourrait donc être une opération de prestidigitation que le corps produirait pour atténuer la violence de l’accident. Après un tel trauma, le corps a sans doute besoin de rêver. Avec leur conception de la vérité qu’il faut à tout prix montrer, les neuropsychologues risquent d’ébranler ce système de protection du corps. De fait, j’ai reçu ce diagnostic d’anosognosie comme une forme de violence. Je dois digérer ensuite les affects que cette notion d’anosognosie a suscités en moi. J’ai mis des années à cerner ce qui m’a violenté dans ce terme. Je ne pense pas évidemment qu’il faille tout rejeter dans la neurologie. J’essaie seulement de pointer qu’il y a un problème dans les effets qu’une notion théorique peut produire. Selon moi, il s’agirait de réfléchir à la manière de s’adresser aux patients en tenant compte des affects que des notions théoriques produisent sur les patients. Comment par exemple faire avec des gens qui ont des troubles de la mémoire ? Est-ce qu’il faut sans cesse leur répéter leurs oublis ?

Tu questionnes également dans cette perspective la relation entre le médecin et le patient.

Lorsque tu as un accident et que tu es envoyé à l’hôpital, tu es subitement arraché à tes habitudes et à ton milieu de vie. Tu es transformé en patient. On te demande donc, comme on dit, de « prendre ton mal en patience ». J’ai mis six mois pour réapprendre à marcher. Dès que j’ai pu quitter ma chaise roulante, une nouvelle énergie s’est développée en moi. Je quittais ce stade du patient. J’avais envie de sortir de l’hôpital, de faire autre chose. Je me métamorphosais à ce moment en « impatient » : quelqu’un qui voudrait aller ailleurs et ne plus demeurer dans une passivité. Cette idée d’impatience pointe la dimension active d’un processus. Elle s’oppose à la passivité que la figure du patient évoque. La prise en compte de cette impatience du patient pourrait déjà modifier sensiblement la relation entre médecin et patient. Il y a en tout cas un espace à construire dans cette relation du médecin à son patient qui n’existe pas aujourd’hui. L’un des éléments à prendre en considération est le fait qu’au fil du temps le patient apprend lui-même sur ce qui lui est arrivé. Il construit lui-même un savoir sur son accident ou sa maladie. Il devient en quelque sorte un coexpert de sa maladie ou de ses troubles. Il connaît également par son expérience les effets particuliers que produisent tel ou tel médicament sur son propre corps. Il existe une tension à cet égard entre le savoir du patient, qui est plutôt un savoir des effets, et le savoir de la médecine qui, à l’inverse, est un savoir centré sur la recherche de causes. Tel diagnostic a été posé. Il faut donc prescrire ce médicament pour supprimer la cause du problème. Reconnaître cette tension à l’hôpital serait déjà un premier pas. Il serait bien qu’il y ait à l’hôpital des espaces où ces questions puissent être discutées au moins.

En dehors des structures hospitalières, il existe déjà des réseaux d’entraide comme celui mis en place par le collectif « Dingdingdong »[^3] à partir de cette jolie proposition d’entraidologie faite de tous ces gestes qui suscitent l’invention chez les uns par la créativité des autres. Concrètement l’entraidologie passe par une mutualisation de savoirs empiriques sur les effets des médicaments ou sur des pratiques de kiné par exemple. « J’ai rencontré un kiné. Il m’a fait ça sur ce muscle. J’ai telle attelle à mon pied. Je la teste tous les jours. Elle me fait mal mais elle me permet de faire ceci ou cela. Et toi, tu as quoi ? » Ces savoirs pratiques pourraient plus circuler entre nous. Pour le moment, je suis en train de travailler ce qu’on appelle la technique de la couverture. C’est une technique que des impatients utilisent lorsqu’ils se trouvent mal à l’aise dans la rue. Pour soulager leur corps lorsqu’ils marchent mais aussi pour camoufler leur bras déconnecté, ils prennent une écharpe qu’on utilise pour un bras cassé. Quand tu es hémiplégique, tu as un bras qui pendouille quand tu marches et tu ne sais pas quoi en faire. L’écharpe peut être intéressante pour lui trouver une place confortable. Ce type de pratiques peut cependant poser question lorsqu’il s’agit de cacher un handicap. On a tous intériorisé ce qu’on appelle la norme validiste. C’est une question cruciale qu’il s’agirait d’ouvrir mais qui n’est pas posée dans les milieux médicaux. Elle n’existe tout simplement pas. J’essaie de travailler ce type de questions dans mon texte et de politiser des problèmes comme le validisme ou de penser de nouvelles formes possibles d’agencement collectif comme celui proposé par Dingdingdong.

« Manifestation en Angleterre dans les années 1990 », © The People’s Museum.

« Manifestation en Angleterre dans les années 1990 », © The People’s Museum.

L’idée de validisme ne va pas encore de soi. Qu’est-ce que ce terme signifie ?

Le problème du validisme est d’abord celui du regard des autres sur le handicap. Tous mes camarades le disent : quand on est à l’hôpital avec deux cents accidentés ou malades, la question du regard ne se pose pas. On a une forme de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. On sait ce que les autres ont comme troubles puisqu’on habite ensemble. J’étais au C2 dans le centre de revalidation. Tout le monde sait que c’est l’étage des troubles neurologiques. Au C3, ce sont les paraplégiques. Dans ce milieu, nous sommes tous habités par les mêmes problèmes. On s’entraide et on peut même rigoler de nos troubles. Certains se cognent ainsi aux portes parce qu’ils ne les voient pas. On connaît ces problèmes sans avoir besoin d’en parler. C’est au moment où tu sors de ce milieu que le problème du regard et donc du validisme se pose. C’est la société qui a un problème avec nous.

La critique du validisme est une mise en cause de la normalité. La normalité est quelque chose qui n’existe pas. C’est une construction sociale. À l’instar de l’homme blanc, hétérosexuel, le corps valide a été érigé en norme sociale. Le corps handicapé est considéré, depuis ce modèle du corps valide, comme inférieur. Concrètement, le validisme se manifeste dans le mépris et la stigmatisation des personnes handicapées. Ou, ce qui ne vaut guère mieux, dans la pitié ou l’infantilisation des personnes handicapées. Dans les années 70, un collectif s’est formé en France pour lutter contre les manifestations multiples de cette norme validiste : les Handicapés méchants. Ce nom résume à lui seul ce refus du validisme, tant les discriminations subies que la commisération pour la souffrance supposée des handicapés.

J’ai découvert avec un grand plaisir le nombre et l’inventivité de groupes et d’associations qui bataillent sur les questions politiques que tu travailles, notamment le validisme. L’un de leur cri de ralliement est « crip ». Tu pourrais expliquer cette notion ?

Le terme crip renvoie à une situation particulière qui m’est arrivée un jour en rue lorsque quelqu’un m’a traité d’infirme. On a là un exemple d’un validiste radical, ou, on peut également dire, une espèce de facho qui devient complètement fou quand il voit un corps différent de ce qu’il projette comme étant la norme. Il réagit sans doute de la même manière lorsqu’une femme noire embrasse un blanc. Crip vient du mot anglais cripple qui veut dire infirme. C’est un terme péjoratif qui, après avoir été abrégé en crip, a été repris pour en faire une identité de lutte. C’est le même processus que pour le terme « queer » ou le mot « nègre » qu’Aimé Césaire a repris pour fonder le mouvement de la négritude. L’insulte est devenue une affirmation. En se réappropriant le mot cripple pour en faire crip, on sort de cette figure passive et insultée. Ce retournement du stigmate rend possible l’émergence d’une lutte politique. Il peut s’accompagner ensuite de gestes créatifs comme dans le mouvement gay. Les gays, honnis, humiliés, battus sont devenus fiers. Je rêve pour ma part d’une « Crip Pride » rejoignant fièrement la Gay Pride.

Le documentaire Crip camp ou la révolution des éclopés revient sur l’histoire de ces luttes aux États-Unis. La première partie du film montre à partir d’images d’archives le quotidien d’un camp de vacances destiné à des jeunes en situation de handicap dans les années 60 non loin de Woodstock. Les jeunes y apprennent la vie en communauté et échangent sur leurs difficultés. Le camp bouillonne d’affects joyeux. Il se révèle être un véritable espace d’émancipation et de construction d’estime de soi. Certains d’entre eux sont devenus plus tard des actrices et des acteurs de luttes radicales pour faire droit aux revendications des personnes en situation de handicap, allant jusqu’à occuper plusieurs jours d’affilée des locaux de l’administration publique. Le film suit ainsi la constitution d’une lutte minoritaire et les alliances parfois surprenantes qui pouvaient s’y nouer, par exemple avec les Blacks Panthers.

No Anger, une compagnonne crip, explore d’autres voies subversives lorsqu’elle explique comment sa fierté d’être lesbienne lui a appris aussi la fierté de son handicap. L’insoumission du lesbianisme, dit-elle, l’a conduite à voir peu à peu l’hétérosexualité comme une entrave à l’exploration de tous les possibles corporels et sexuels. Pourquoi n’en serait-il pas de même avec le handicap ? « Pourquoi ne serions-nous pas des insoumis.e.s aux normes valides ? » Ne pourrions-nous pas nous aussi ouvrir « de nouvelles potentialités d’existence, de corps, voire de sexualités ? Aujourd’hui, l’expérience commune du handicap n’est que violence et honte ; peut-être est-ce possible de la transformer en joie et fierté de l’insoumission. »

Après cet entretien, on va aller prendre des mesures à différents passages pour piétons pour voir si les feux de signalisation sont adaptés pour des personnes comme toi. La question de l’accessibilité aux espaces publics comme privés est l’un des enjeux essentiels des luttes crips.

Le problème ne concerne pas seulement les handicapés mais aussi les personnes âgées et tous ceux dont le rythme ne correspond pas à ce que cette société imagine être le rythme normal pour traverser une rue par exemple. Il en va de même dans les transports en commun. Depuis le Covid, les bus et les trams ont été réaménagés. Pour protéger les chauffeurs, les syndicats ont fait changer les normes de circulation à l’intérieur des véhicules. Les gens ne peuvent plus entrer par les portes à l’avant. Cela a du sens de protéger les chauffeurs mais ceux qui ont mis en place ce dispositif n’ont manifestement pas songé à des personnes comme moi. Le validisme est d’abord une affaire de perception. Apprendre à circuler dans les transports en commun est déjà toute une aventure. Monter par l’avant dans un bus permet de se montrer au chauffeur et de lui dire qu’on descend à tel arrêt. Il devient ainsi attentif à nous. Les places qui sont prévues pour nous sont en général également à l’avant du véhicule. Lorsqu’ils ont fait installer une barrière pour empêcher de rentrer par l’avant, les syndicats n’ont pas vu que certains usagers allaient en pâtir. Lorsque je sais qu’on arrive à mon arrêt, je ne peux pas me lever et me préparer à sortir parce que le bus, ça secoue. Il faut être bien stable sur ses pieds, or le rythme pour entrer et sortir du bus est calculé en fonction de gens valides. Le temps que moi j’arrive à la sortie, j’ai souvent le nez sur la porte et j’en suis quitte pour un arrêt en plus. D’où l’importance de monter par l’avant. C’est un exemple d’un point aveugle que cette société produit avec cette norme validiste. Les compagnonnes et compagnons crips parlent à ce propos de « crip time ». Le crip time est plus lent que le temps validiste. Mais ce n’est pas uniquement ça. Le crip time recèle également une dimension subversive en ce qu’il oblige à rompre avec le rythme de nos sociétés obsédées par le fait d’être productif, efficace et donc rapide. Avoir un handicap t’oblige à ralentir, à faire des pauses et à te mettre à l’écoute de ton corps. Ce qui ne va pas de soi aujourd’hui.

Un autre terme, aux relents théologiques cette fois, que l’on entend souvent à propos de la maladie est le dolorisme.

Le dolorisme nous vient du christianisme et plus précisément de l’idée de rédemption. Le Christ a souffert sur la croix pour nous sauver. La douleur aurait donc des vertus positives. Notre société est pétrie de cette conception doloriste. L’héroïsation de celui qui a surmonté sa maladie est une première variante du dolorisme. La charité, la miséricorde et la pitié en sont d’autres. La première fois que j’ai été confronté à cette idée, j’étais encore à l’hôpital. Une amie est passée me voir. Elle m’a dit que ce qui m’était arrivé était une chance. J’en sortirai grandi. J’étais alors alité et, dans l’état où j’étais à ce moment-là, cette petite phrase qui se voulait sans doute réconfortante m’a directement heurté. Cet énoncé ne correspondait absolument pas à ce que j’éprouvais. C’est le genre de phrase qui se grave instantanément dans la mémoire. Elle était à ce point absurde, décalée par rapport à ce que je traversais à cette époque qu’elle suscita en moi un sentiment de dégoût. Vraiment, je ne souhaite à personne de vivre un AVB !