« Au banquet de la vie »

« Au banquet de la vie »

Jean-René Delépine

Place pour tous au banquet de la vie

Notre appétit seul peut se limiter

Que pour chacun, la table soit servie

Le ventre plein, l’homme peut discuter

Que la nitro, comme la dynamite

Soient là pendant qu’on discute raison

S’il est besoin, renversons la marmite

Et de nos maux, hâtons la guérison

— Charles d’Avray, Le Triomphe de l’Anarchie, 1901.

Le Triomphe de l’Anarchie, chanson de Charles d’Avray, en 1901, tient la promesse de son titre avec un déroulé méthodique du programme anarchiste. Le communisme (au sens générique non encore bolchévisé) à construire sur les ruines des absurdes gouvernements, casernes et cathédrales. L’autogestion et l’utilité sociale du travail contre l’aliénation du process capitaliste. L’internationalisme (sous les traits de l’amour) contre les armées et le militarisme. La connaissance et la réflexion (sous les traits de la science) contre les sectarismes. Et enfin, à manger pour tous, avec en image pivot de ce dernier couplet : la marmite, à la fois récipient dedans lequel se fait la soupe commune, et engin explosif à renversement qui dynamitera le monde de l’oppresseur. Ce banquet de la vie auquel tous et chacun devront être servis également, apparaît ainsi comme l’aboutissement des efforts auxquels le refrain ne cesse d’appeler (« Debout, debout vieux révolutionnaire […] c’est reculer que d’être stationnaire »).

À cette aube d’un XXe siècle dont l’horizon est saturé par l’industrialisation et l’idée de progrès, la chose un peu concrète qui décrit positivement le bonheur en Anarchie, c’est manger. Manger ensemble. Implicitement en effet, l’image du banquet et l’exigence que chacun soit servi, invite à cette vision de partage d’un plat commun dans une même assemblée. Ce banquet-là n’est pas proprement anarchiste. Il se retrouve dans la majorité des chansons révolutionnaires, tous courants confondus. Ce qui l’est peut-être un peu plus, c’est l’enchaînement suivant : « Le ventre plein, l’homme peut discuter », c’est-à-dire, éprouver le lien social dans l’exercice spécifiquement humain du parler. Autrement dit, la conversation. Montaigne écrivait dans ses Essais, sur l’être-soi avec sincérité :

L’occasion, la compagnie, le branle même de ma voix tire plus de mon esprit que je n’y trouve lorsque je le sonde et emploie à part moi. […] Je ne me trouve pas où je me cherche ; et me trouve plus par rencontre que par l’inquisition de mon jugement.

Pour un éloge plus complet de la fonction socialement instituante de la conversation, on peut lire François Flahault, « Be Yourself ! » Au-delà de la conception occidentale de l’individu (Mille et une nuits, coll. Essais, 2006).

Ainsi donc, à écouter les inventeurs de l’anarchie moderne dans la situation de ses débuts, l’alimentation est non seulement un besoin vital, dont l’inégale répartition est le premier marqueur et le plus odieux, de l’injustice du Tyran. Mais c’est plus fondamentalement encore, la condition sine qua non du faire société dans le propre de l’homme : la parole. Sans aller jusqu’à convoquer la nature humaine (cf. Réfractions n° 33, « De la nature humaine », printemps 2015), du moins se hasardera-t-on à invoquer ici une condition humaine. Quel regard peut-on dès lors poser aujourd’hui sur notre rapport à l’alimentation ? Et peut-on qualifier un regard et des pratiques qui se revendiqueraient anarchistes ?

La Grande Bouffe – alimentation & sexualité

Notons tout d’abord qu’en matière d’activités humaines, deux se détachent par un caractère commun : la sexualité (entendu au sens large de la psychanalyse et non au sens étroit des positions du Kama-Sutra) et l’alimentation, qui toutes deux s’ordonnent autour de tabous, dans toutes les sociétés de la vaste et variée Humanité. Les religions, et singulièrement les monothéismes, ont épousé cette construction par tabous pour en faire leur ossature normative même. S’agissant de l’alimentation, halal signifie littéralement licite, permis, quand casher signifie apte, convenable. La pression normative des deux régimes de la sexualité et de l’alimentation va d’ailleurs souvent de pair, et symétriquement, leur transgression est souvent associée. En français, les homophones chère et chair renvoient à l’alimentation (faire bonne chère) et à la sexualité (les plaisirs de la chair). La Grande Bouffe de Marco Ferreri (1973), n’est jamais loin, où seule Andréa, qui comprend et accompagne le suicide alimentaire des quatre hommes, est instituée « femme », quand les prostituées qui avaient été amenées et qui ont fini par partir effrayées, ne peuvent être que des « filles », selon un critère implicite d’incomplétude sociale de l’individu féminin.

Ces tabous semblent essentiels à l’alimentation en tant que construction sociale, car, lorsque le réel vient contrarier un tabou, on préférera tricher avec le réel plutôt que renoncer à l’énoncé du tabou. Un exemple parmi tant d’autres : la validation par les autorités catholiques de la colonisation hispano-lusophone de l’Amérique du Sud, que le capybara (très gros rongeur des zones marécageuses) était un poisson, puisque pour se protéger de ses prédateurs terrestres, il se mettait à l’eau, et que c’est là, en l' encerclant et avec de simples bâtons pour l'assommer, qu’on le « pêchait ». Ainsi l’instruction de faire maigre certains jours pouvait-elle être respectée en mangeant de la chair de capybara (ressource en viande intéressante car facile à chasser). On adapte la classification du vivant autour de soi en fonction du tabou, plutôt que le tabou en fonction des besoins ou envies.

« Quand il est converti, un cannibale, le vendredi, ne mange que des pêcheurs » (Emily Lotney)

L’autre trait remarquable de ces tabous est qu’ils sont extrêmement variés. Les anthropologues, ethnologues, ethnographes – et autres espèces de ce genre ! – qui ont décrit des multitudes de sociétés humaines, n’ont pas décelé d’invariants. Pas même celui, toujours sulfureux à évoquer, de l’anthropophagie. Des illustrations nous en sont données par les travaux d’un Daniel Frimigacci par exemple, sur les habitants de Wallis et Futuna, dont les communautés, dans certaines conditions et selon un certain schéma de décision collective, pouvaient décréter une saison de la chasse à l’humain, délimitée dans le temps et l’espace. Dans ce cadre strictement réglementé (toujours la fonction du tabou), l’humain est une proie autorisée qui fournira de la viande. De manière ironique et provocatrice, Daniel Frimigacci a écrit avec Anne Di Piazza et Muni Kaletaona un livre – Hommes au four. Cuisine de Futuna (Éditions d’art calédoniennes, 1991) – comportant aussi des recettes pour accommoder la viande d’humain. Ah ! Une bonne côte d’homme (du naturel, ayant vécu en plein air, sans forçage chimique), un peu marinée avec des épices puis grillée directement sur des sarments de vigne…, vous m’en direz des nouvelles ! D’autres morceaux sont meilleurs en daube etc.

D’autres travaux (qui devraient être de Maurice Godelier, mais sans certitude), décrivent des sociétés où la famille du chef disposait d’un certain droit de prélever des membres de sa propre communauté, pour sa consommation alimentaire. Là encore, c’était réglementé, et associé en l’occurrence à une notion d’abus de droit, telle que si l’on estimait que le chef avait fait un usage abusif de ce droit, la machine s’inversait, le chef était destitué et bouffé ; en tapant symétriquement dans sa famille aussi (si le cuissot de madame est plus appétissant que le jarret de monsieur, on aurait tort de s’abstenir de la responsabilité collective de la « famille »).

Sur cet aspect et pour faire le lien avec le couple sexualité/alimentation, qui n’a jamais été tenté de mordre goulûment dans la fesse appétissante de son ou sa partenaire, lors des ébats amoureux ? Et symétriquement qui n’a jamais eu cette inquiétude, légère mais inexpugnable, de se faire mordre de telle façon ? Concluons provisoirement que ces réglementations sociales alimentaires sont en fait peu dépendantes de conditions objectives, de ressources disponibles notamment, et semblent procéder au contraire d’un acte social délibéré, au fondement même du faire société.

Théodore de Bry, scène de cannibalisme au Brésil au XVIe siècle. Gravure tirée du livre de Hans Staden, Nus, féroces et anthropophages, 1557 (Wikimedia Commons).

Théodore de Bry, scène de cannibalisme au Brésil au XVIe siècle. Gravure tirée du livre de Hans Staden, Nus, féroces et anthropophages, 1557 (Wikimedia Commons).

Ah b’en mon chou, qui l’eût cru ! – le nous et le pas nous

Ces mêmes anthropologues, ethnologues, ethnographes, nous décrivent, notamment dans la forêt amazonienne (par rapport à un même biotope, donc) des groupes humains utilisant l’alimentation comme outil spécifique de la reconnaissance de l’entre soi et de la distinction des autres groupes. Tous les groupes se cachent le sexe, tous les groupes ont des interdits alimentaires, mais l’on va se distinguer des autres par l’étui pénien plutôt que le pagne, et par le fait qu’on mange du poisson et jamais du singe, quand le groupe d’à côté mangera du singe mais jamais du poisson. Certains peuvent même se dénommer en tant que groupe humain, avec un mot qui, dans la langue, renvoie à ce régime alimentaire spécifique. L’alimentation devient l’instrument du grand jeu des sociétés humaines : l’association/dissociation.

Se reconnaître entre soi et se distinguer absolument des autres groupes. Ce n’est nullement un jeu réservé aux « primitifs ». Dans la rivalité franco-anglaise ne retrouve-t-on pas en Albion, le mépris entretenu des Français bouffeurs de grenouilles (dirty froggies) ? Et placé dans un contexte de compétition, même un Français qui n’en a jamais mangées est capable de revendiquer avec fierté ce mets comme une vertu supérieure propre à son groupe. Inversement l’horreur sera inspirée aux Anglais et Français réunis à l’évocation des Chinois ou Africains mangeurs de chien etc.

Lorsque ce ne sont pas les aliments eux-mêmes, c’est comment on les débite. Dans le film Electre de Michael Cacoyannis (1962), lorsqu’Oreste, s’étant fait passer pour un Thessalonien, se retrouve dans le camp même d’Egisthe, pour le tuer, et que ce dernier, soupçonneux, cherche à le démasquer, il tend à Oreste un couteau et lui ordonne de découper la bête rôtie offerte aux dieux, car les Thessaloniens sont réputés experts dans la découpe de la viande. L’intensité du destin s’accomplissant dans cette scène, est intimement mêlée de ce qu’Oreste ne peut que se trahir, faute d’avoir l’habilité consubstantielle aux Thessaloniens, et de ce que l’enjeu vital basculera immédiatement de la viande à l’homme : qui d’Egisthe ou d’Oreste sera le plus rapide à découper l’autre ! Et aujourd’hui encore, on distinguera pour le bœuf la découpe française de la découpe américaine.

_BHL7554904.jpg) Alexander Ecker, The anatomy of the frog, Londres, Clarendon Press, 1889 (www.biodiversitylibrary.org)

Alexander Ecker, The anatomy of the frog, Londres, Clarendon Press, 1889 (www.biodiversitylibrary.org)

Quand ce n’est ni l’aliment, ni sa découpe qui est en jeu, ce sera son accommodation ou le moment de sa consommation qui feront association/dissociation. Ainsi dans mon livre d’italien des années 1980 – Lingua e vita d’Italia –, une des leçons de « civilisation » pointait la césure entre Italies du nord et du sud marquée par l’usage du beurre ou de l’huile d’olive (Italia del burro, Italia dell’olio). Dans Le pain d’autrefois – chroniques alimentaires d’un monde qui s’en va (Presses Universitaires de Nancy, 1987), Claude Thouvenot décrit, pour l’est de la France, la transition entre un monde paysan autarcique jusqu’à l’entre-deux-guerres, et le monde de la consommation que nous connaissons aujourd’hui. De ses relevés, il ressort que le même chou rouge sera cuisiné dans la partie germanique (Alsace & Moselle), et cru dans la partie romane de la Lorraine. Selon cette frontière également, la même soupe épaisse de pain, pomme de terre et lait (et du lard quand on peut) fait le repas de midi chez les premiers, mais celui du soir chez les seconds.

Derrière les justifications apparentes opportunistes (ressources à disposition) ou sanitaires (mode de conservation des aliments), qui sont des contraintes vraies par ailleurs, il semblerait donc que l’infinie variété des régimes alimentaires de l’infinie variété des sociétés humaines, soit plus fondamentalement l’outil privilégié, car incontournable, du grand jeu de l’association/dissociation, carburant premier du faire société. Ce processus nous renvoie à certains mécanismes mis en évidence dans les années 1970 par Henri Tajfel, à partir desquels il élaborera sa théorie de l’identité sociale. Des expériences montraient que le simple fait qu’une personne qui doit en évaluer une autre (qu’elle ne connaît pas, et qui n’existe même pas) soit induite à penser que cette autre personne appartient à une même catégorie qu’elle (groupe pré-identifié, ou simplement manifester des goûts artistiques, ou autre) suffit à générer des conduites de favoritisme. Et à l’inverse de pénalisation si le sujet de l’expérience pense que l’autre personne n’appartient pas à la même catégorie. Favoriser revient ici à s’associer avec du soi-même, et pénaliser à se dissocier de l’autre. Au terme de ces expériences, ce qui importerait serait donc de maximiser l’écart entre ceux qui sont « comme moi » et les « autres ».

Globalisation – les frontières ne sont plus aux limites

Dans notre cheminement jusqu’ici, nous avons évoqué des sociétés globalement assez homogènes en termes de territoire, croyances, alimentation, langue, habillement, pratiques sociales, etc. Même encore jusqu’au début du XXe siècle en Europe, l’horizon d’une majorité d’habitants était le département (pour prendre une référence administrative française). Pour une réflexion sur ces rapports entre territoires et identités, on pourra lire le Réfractions n° 21, « Territoires multiples, identités nomades » (automne 2008). Et l’on parle bien ici de l’alimentation comme activité humaine, car la préhistoire et l’histoire de la domestication des plantes et des animaux, montrent, elles, des échanges constants à l’échelle planétaire, comme le décrit l’Atlas de l’alimentation (Gilles Fumey & Pierre Raffard, CNRS Édition, 2018).

Cette homogénéité n’était jamais parfaite et il ne s’agit pas de nier les interpénétrations entre les sociétés (commerce, guerres, colonisations…), ni, à l’intérieur de chaque société, des facteurs d’hétérogénéité, à commencer par les ordres sociaux ou les classes sociales, le sexe ou le genre, etc. De fait, dans de multiples sociétés ayant existé, des lignes de séparation profondes ont structuré jusqu’à l’alimentation. Sans faire l’historique des associations/dissociations de classe aux époques antique, moyenâgeuse ou moderne (selon la séquence historique européano-centrée), citons juste à nouveau Claude Thouvenot, qui décrit la généralisation progressive de la viande de boucherie dans l’alimentation des classes populaires, comme liée aux ouvriers des villes, par opposition aux volailles, cochons ou lapins élevés dans le régime autarcique “opportuniste” de la ferme. Ainsi, la diffusion de la viande de boucherie qu’on achète, depuis les classes aristocratiques et bourgeoises vers les classes populaires, aura été une marque de dissociation de la condition ouvrière par rapport à la condition paysanne. Il en restera notamment une expression de l’action syndicale : défendre son bifteck.

Mais depuis le milieu du XIXe siècle, force est de constater que de grandes évolutions, à une échelle de plus en plus planétaire, sont venues altérer ces relatives homogénéités, y compris sur le plan de l’alimentation. La seconde vague de la colonisation européenne (dans laquelle on doit inclure l’achèvement de la construction des États-Unis d’Amérique), les guerres (dont deux qualifiées de “mondiales”, car elles ont précisément impliqué – par le truchement du développement colonial – des populations de tous les continents), la production et la consommation de masse, le tourisme et l’organisation économique globalisée sous la férule du process capitaliste, ont brassé les populations, très majoritairement par contrainte, comme jamais auparavant. Chaque population peut alors chercher à ne pas perdre notamment ses références alimentaires, et dans le même temps a des possibilités de découvrir, voire d’intégrer, d’autres références alimentaires (c’est une des dimensions de l’article d’Isabelle Felici plus loin dans ce numéro).

Ces grandes évolutions ont en outre dynamité la cohérence entre société et conditions de la production et de la consommation alimentaire. Anecdotique mais emblématique : les cuisses de grenouille « so frenchy » sont importées d’Indonésie (participant de l’extinction des espèces là-bas après celles de l’hexagone). Tandis que l’agroalimentaire breton produit industriellement des poulets halal pour les pays de la péninsule arabique.

Enfin, une superpuissance de récit normatif est apparue, et a supplanté jusqu’aux religions pour provoquer et formater les processus d’association/dissociation : la publicité, dont les mécanismes cherchent, par principe, à provoquer l’identification au produit promu en valorisant la communauté de ses consommateurs, et la différenciation des produits concurrents en dévalorisant la communauté de ses consommateurs.

Toutes ces évolutions ont conduit à ce qu’à des degrés divers, mais aujourd’hui dans à peu près tous les espaces fortement urbanisés, on trouve plusieurs groupes sociaux interpénétrés, dont aucun n’a la cohérence ou l’homogénéité des sociétés antérieures, mais qui sont porteurs chacun de plusieurs plans d’association/dissociation (classe sociale, origine culturelle réelle ou fantasmée, religion, genre, handicap, etc.). L’alimentation trace donc de moins en moins des frontières entre territoires habités par des sociétés humaines plutôt homogènes, mais motive des associations/dissociations au cœur même des espaces communs, plus ou moins conflictuels, des nouveaux agencements sociaux globaux.

Casher, halal, fusion, végan, straight – nouvelles frontières

Avec cette grille, cuisinons sur le gril (!) quatre références alimentaires particulières, dans les sociétés occidentales d’aujourd’hui. Le régime casher pour commencer, est associé à la dimension religieuse d’une communauté humaine emblématique des diasporas, dont le territoire n’est pas géographique (l’existence d’Israël comme territoire et État, complexifie cette situation, mais ne l’infirme pas, car la diaspora de ceux qui se reconnaissent ou sont assignés à l’identité juive, ne disparaîtra pas, quelles que soient les évolutions futures d’Israël). Par ailleurs, cette dimension religieuse qui donne sa motivation apparente au régime alimentaire, n’est pas prosélyte (on appartient ou pas au peuple juif, l’enjeu n’est donc pas de convertir les autres) contrairement aux deux autres monothéismes, chrétien ou musulman. Le régime casher, très fortement réglementé, devient donc, d’une certaine manière, la trace territoriale de la communauté qui y adhère.

L’hallali sur l’halal résonne différemment. Tirant lui aussi sa motivation affichée du plan religieux, il s’est déconnecté depuis longtemps du peuple arabe dans lequel cette religion est née, et a pris une dimension prosélyte à la mesure de l’autre monothéisme prosélyte dominant : le Christianisme. Enfin, durant la période moderne (au sens historique), l’affrontement entre ces deux monothéismes (la forte laïcisation des sociétés européennes ne doit pas faire oublier les prosélytismes appuyés des Églises chrétiennes en Afrique, en Amérique et en Asie), a recoupé celui de la seconde vague du colonialisme européen. De telle sorte que le régime halal aujourd’hui, et singulièrement en France, s’affiche d’un quartier à l’autre des villes, comme pointe avancée de la problématique infiniment complexe du trauma colonial, dont Karima Lazali a fait une interprétation psychanalytico-historico-politique, entre les mécanismes du refoulement et de la réitération, dans son livre : Le trauma colonial – une enquête sur les effets psychiques et politiques contemporains de l’oppression coloniale en Algérie (La Découverte, 2018). Et pour sortir un peu de la référence européano-centrée, soulignons un conflit singulier en Indonésie, dont 90 % de la population a embrassé l’Islam, faisant de ce pays le premier pays musulman au monde. Les autorités veulent y développer le tourisme halal (croisement remarquable entre les évolutions globalisantes rappelées plus haut et l’alimentation comme support de l’association / dissociation), notamment dans la région du lac Toba, peuplée majoritairement par les Batak, qui se reconnaissent aujourd’hui chrétiens, et surtout chez qui l’élevage et la consommation de cochons sont ancestraux. Leur résistance aux entreprises touristiques du gouvernement indonésien a alors pris la forme de festivals du cochon !

Basculons maintenant dans ce qui n’est sans doute pas beaucoup plus qu’un effet de mode pour bobos américains et européens, mais qui permet d’aborder les mécanismes d’association / dissociation sous un nouvel angle : la cuisine dite « fusion ». Via la cuisine, la fusion revendiquée est en effet celle de diverses identités, et participe de la représentation d’un individu social global, unifié dans une société à vocation assimilatrice de toute différence. La cuisine fusion, prise sous cet angle, serait celle de l’homo neoliberalismus (sic), celui du « village global » dont les puissances économiques et politiques nous rebattent les oreilles pour justifier la fuite en avant du capitalisme globalisé actuel. Pour une approche de la globalisation fondée sur une distinction sémantique au premier abord surprenante, on pourra lire les textes rassemblés sous la direction d’Alain Supiot : Mondialisation ou globalisation ? Les leçons de Simone Weil (éditions du Collège de France, 2019), dont Renaud Garcia a fait une recension dans le Réfractions n° 44 du printemps 2020.

La problématique du végan mérite que l’on s’y arrête un peu plus, car le lieu de la frontière qu’il crée entre régimes alimentaires est encore ailleurs. En effet, parmi l’infinie variété des régimes alimentaires de l’infinie variété des sociétés humaines, aucun ne semble avoir été trouvé qui ne repose que sur le végétal (ou pour le dire sous l’angle du tabou, qui repose sur un interdit général de tout aliment d’origine animale). Selon le filtre de l’association / dissociation comme motivation du faire groupe, la démarche végane peut dès lors être comprise comme une application, non plus à l’échelle des groupes humains géographiquement situés, ni religieusement connectés, mais à l’échelle du modèle de société globalisée produit par la modernité capitaliste. Pour me dissocier de la société globale que je conteste et combats, je me construis un régime alimentaire qui est absolument différent de tous les régimes alimentaires connus dans la vaste et variée Humanité.

Bien sûr, à l’instar des autres régimes alimentaires, sa justification affichée repose sur des discours objectifs relativement au mode de production moderne de la viande (ses liens avec les pollutions, avec le contexte d’une population humaine mondiale exponentielle, avec les références de modèles sociaux classistes, etc.), ou bien relativement à la condition animale, voire à une « nature animale » qui serait ici distincte de la « nature humaine » sur le plan moral singulier de la souffrance (il s’agirait de ne pas faire souffrir les animaux pour les besoins des productions humaines ; seuls les humains ayant à souffrir pour leurs productions), ou bien encore relativement à la santé (l’exclusion des aliments d’origine animale éviterait le développement des maladies modernes liées ou aggravées par le surpoids et l’obésité). Mais précisément, ces discours objectifs renvoient à la critique de la société capitaliste moderne néolibérale, et, en termes d’association/dissociation, ils se déterminent par rapport à cette critique de la globalisation.

De là viendrait alors que la question végane soit posée singulièrement au sein même des militances anticapitalistes, jusqu’à des affrontements marqués. Dans le mouvement libertaire, un acte avait notamment agité les rencontres de Saint-Imier en 2012 pour le 140e anniversaire de la création de l’Internationale antiautoritaire : un jet de merde, par des militants se revendiquant végans, sur le barbecue où grillaient les saucisses. Car sous cet aspect de l’association/dissociation, la logique du végan peut revendiquer la cohérence d’une radicalité antiglobalisation, débarrassée de l’histoire humaine, et seule à même de faire basculer dans une autre ère.

Cette posture végane est illustrée dans ce numéro par l’article-manifeste de Sandra Guimarães, qui souligne aussi les liens avec les nouvelles approches de l’action militante qui privilégient les concepts de domination et leur articulation à l’horizon « révolutionnaire » classique universaliste. Ce qui renvoie incidemment au n° 39 de Réfractions « Repenser les oppressions ? », qui avait ouvert le débat, et en partie au n° 43 « Au risque de l’universel ».

Buffon, Histoire naturelle, tome 14, 1785-1791 (www.biodiversitylibrary.org)

Le végan est revendiqué dès lors comme la préfiguration de l’ère post-révolutionnaire (renvoyant cette fois-ci au n° 46 de Réfractions « Préfigurations : Par ici l’utopie ? »).

Pour finir cette partie, survolons les « straight », qui désignent les pratiquants d’une abstinence des drogues au sens des produits psychotropes et/ou provoquant une dépendance : alcool, cigarette, drogues diverses. Ne croisant la question de l’alimentation qu’au travers de l’alcool, on notera tout de même que ces pratiques militantes empruntent des motivations qui sont aussi de l’ordre de l’association/dissociation, particulièrement pour les anarchistes qui, revendiquant l’autonomie individuelle et collective, pourraient faire de la non-dépendance à une drogue, un des signes de leur liberté (voir l’article d’Erwan Sommerer plus loin dans le numéro).

Anarchie – utopie exotique

Parmi les mouvements révolutionnaires, le mouvement anarchiste est celui qui s’acharne à tenir ensemble l’unique inaliénable que nous sommes chacun, et l’absolument social, qui est non seulement le cadre mais la condition même de notre existence. Cet Un qui ne se dit que du multiple (selon la formule de Deleuze et Guattari, répétée à l’envi), qui caractériserait l’être anarchiste, j’ai la faiblesse d’y voir le sujet de la psychanalyse : l'Un irréductible, qui n’existe pourtant que dans la relation à l’Autre. Par rapport au moteur social de l’association/dissociation qui nous sert ici de fil rouge, ce Un irréductible fonctionnerait comme la dissociation de tous les autres pris isolément. Mais parallèlement, cette dissociation de tous les autres, deviendrait le critère même de l’association possible avec tous. Cette présentation renvoie au demeurant aux débats sur l’universel et l’universalisme, abordés dans le Réfractions n° 43, « Au risque de l’universel » (automne 2019).

Appliqué à l’alimentation, ce point de vue anarchiste (que je reconnais lui-même tout à fait singulier, et non « classique »), consisterait à reconnaître tout d’abord la dimension anthropologique particulière de l’alimentation et de la sexualité comme construites et structurées autour de tabous. Reconnaître ne signifie bien sûr pas s’y soumettre, mais le savoir et l’adopter positivement, comme une contrainte créatrice à la fois matérielle et affective, comme le ciseau et le maillet sont une contrainte et un moteur pour le sculpteur, le pinceau et la matière faisant couleur pour le peintre, la structure de la langue et l’inconscient pour l’écrivain, etc.

Alors, la première phase du développement de l’être humain définirait les champs de nos tabous singuliers, irréductiblement liés à notre parcours propre. Parcours culturel car l’être anarchiste, contrairement à l’être libéral, n’est pas une abstraction arrivant en société vierge de toute histoire et armé de sa seule raison instrumentale. Il est situé socialement donc culturellement, avec un goût construit comme le reste, dans l’enfance, tant dans la relation nourricière avec ses adultes référents que dans les expériences transgressives faites avec ses pairs à chaque âge. Notamment, dans nos sociétés occidentales, la chimie spécifique des « bombecs » achetés ou chipés à la boulangerie, et qui disent bien le rapport au goût : bons au bec. Les dissociations s’opèrent ici aussi, entre ceux qui dépensaient tout leur argent de poche pour les sphères pleines de poudre pétillante et acidulée, ceux qui ne juraient que par les chewing-gums, etc., et toutes les variations intermédiaires. Parcours physiologiques également avec des allergies que l’on peut développer pour mille raisons difficilement déterminables. Parcours symbolique aussi, avec les représentations des aliments que notre inconscient nous suggère. Parcours politique encore, l’anarchiste pratiquant un cannibalisme sélectif avec du curé et du policier — cf. les paroles de Guy Debord pour La Java des bons enfants, dans les années 1960 :

[…] Mais heureusement vient l’anarchiste.

Il n’a pas de préjugés,

Les curés seront mangés […]

Dans la rue des Bons-Enfants

Viande à vendre au plus offrant.

Puis et sur la base de cette dissociation qui participe de notre Un, nous pouvons reconnaître la possibilité de nous associer à tous les autres, pris isolément et ensemble, en pratiquant un exotisme alimentaire, fondant la relation à l’Autre. Par exotisme, j’entends ici la très belle définition de Simon Leys, parlant de Victor Segalen :

Le véritable exotisme se fonde sur le sentiment aigu de la différence, de la distance, de la séparation, de la rupture – c’est un mur, une digue qui barre le fleuve de la conscience pour en élever le niveau, intensifier la force et accumuler l’énergie.

Alors adviendra le Triomphe de l’Anarchie, car au banquet de la vie où tous auront pris place, frugal mais libre de goûter à l’Autre, et le ventre plein, l’homme pourra discuter, avec ses « semblables » absolument différents.

Un monde de merde ? Et alors !

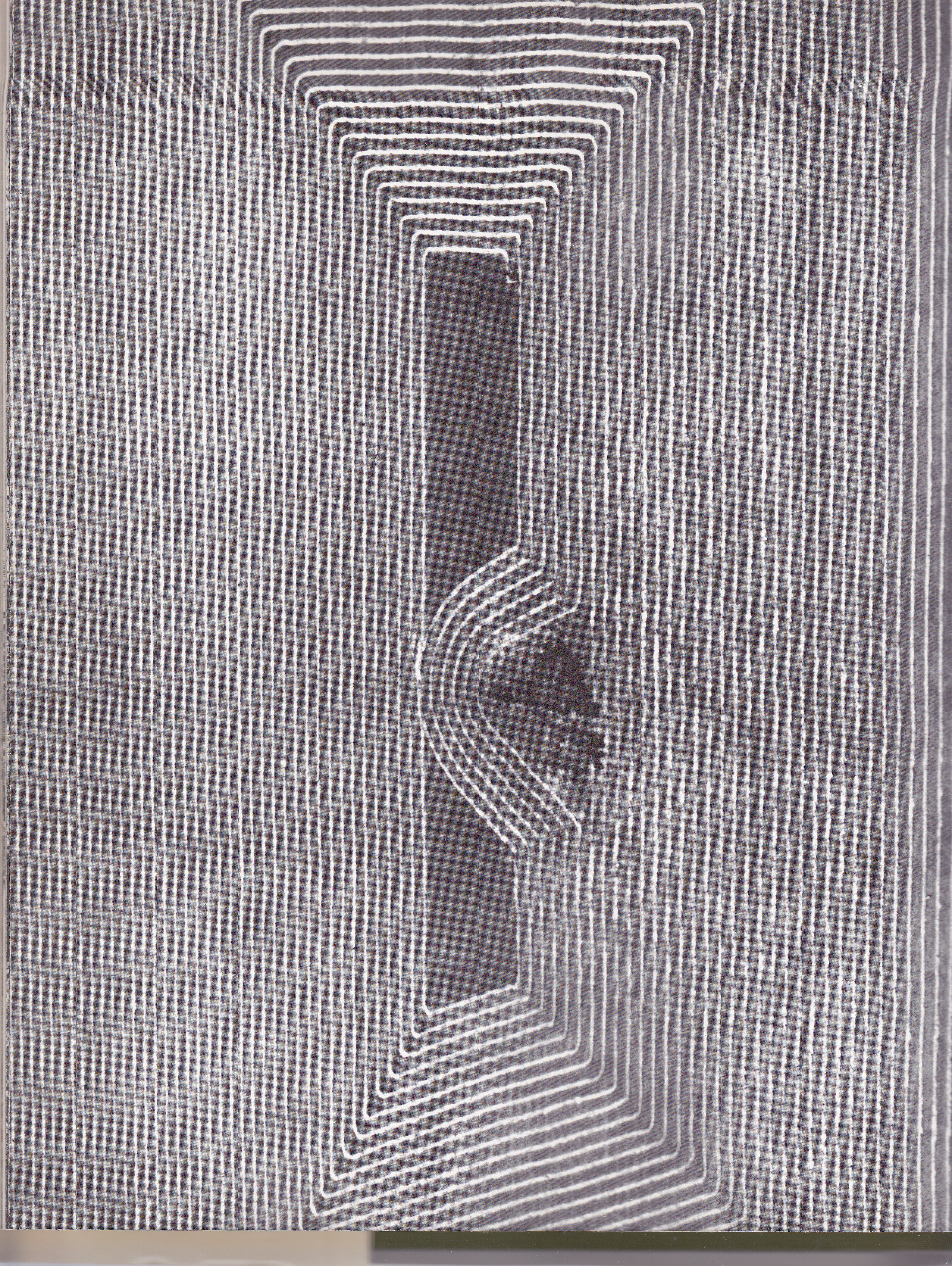

Photographie de Georg Gerster, extraite du livre Le pouvoir des plantes, Hachette, 1977.

Photographie de Georg Gerster, extraite du livre Le pouvoir des plantes, Hachette, 1977.

Discuter apparaît bien, aux côtés de l’alimentation et de la sexualité, comme la troisième dimension nécessaire de l’acte de connaissance et de reconnaissance, de soi, des autres, par soi et par les autres. Indispensable au faire société, au faire politique. Et discuter pour les anarchistes, c’est aussi délibérer sur les affaires communes. Confrontant et associant de mille manières nos tabous respectifs, nous pourrons délibérer chaleureusement, comme dans ce dialogue rapporté par Norge dans son court poème intitulé « On peut se tromper », qui réhabilite au passage un régime alimentaire non encore évoqué : la coprophagie !

— Tiens, c’est une girafe et j’ai cru si longtemps que c’était un pommier. Alors ces pommes que j’aimais tant

— C’était de la crotte, Aristide.

— De la crotte ! Alors, j’aimais de la crotte ?

— Mais oui, Aristide, on peut se tromper et le principal c’est d’aimer.

Jean-René Delépine

De la difficulté de réfléchir hors de sa « zone de confort » Histoire d’une dépossession