À propos de René Lefeuvre et des éditions Spartacus

À propos de René Lefeuvre et des éditions Spartacus

Jorge Valadas (alias Charles Reeve) & Jean-Jacques Gandini

Jean-Jacques Gandini :

1967, je suis en classe de philo au lycée du Parc Impérial à Nice et mes interventions, notamment lors de l’étude du Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau, amènent un copain, déjà politisé – Michel Alazet qui rejoindra, lui, deux ans plus tard la Gauche Prolétarienne – à me dire : « Mais tu développes un discours anarchiste. Tu devrais lire Bakounine ! » C’est ainsi que je tombe sur l’ouvrage édité en 1965 par Jean-François Revel : La liberté. Recueil de textes ; ça va faire aussitôt tilt dans ma tête, notamment « La liberté d’autrui étend la mienne à l’infini », à l’encontre du précepte classique « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. »

Et, étant aussi sensibilisé aux inégalités économiques et sociales, je trouve dans la même collection l’ouvrage publié en 1969 par Daniel Guérin, Pour un marxisme libertaire. C’est ainsi qu’à la fin de cette même année 1969 j’intègre le groupe Eugène Varlin de l’Organisation Révolutionnaire Anarchiste, l’ORA, et mon premier acte militant sera la diffusion place Garibaldi du périodique L’Insurgé dénonçant l’imputation à tort aux anarchistes de l’attentat de la Piazza Fontana – 16 morts suite à l’éclatement d’une bombe dans la Banca Nazionale dell’Agricoltura – dans le centre de Milan.

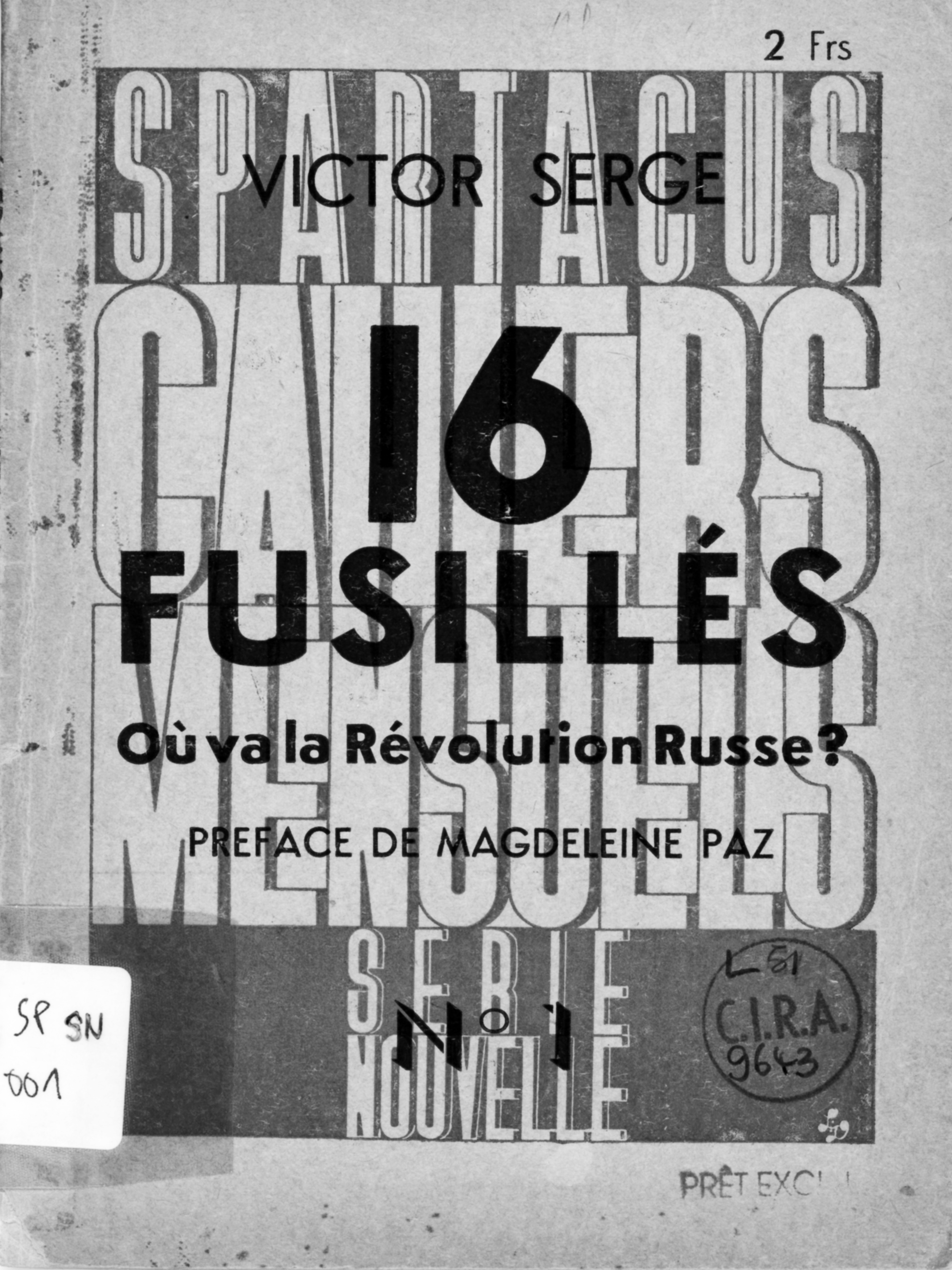

C’est deux ans plus tard que je découvre dans une librairie alternative l’existence des Cahiers Spartacus, me procurant aussitôt 16 Fusillés à Moscou de Victor Serge et Catalogne libre 1936-1937 d’André Prudhommeaux. Et, en 1973, lors d’un séjour à Paris, je fais la connaissance de l’éditeur de ces Cahiers, René Lefeuvre, qui me propose de diffuser certains de ses titres sur le campus de l’université de Grenoble II. Comme je lui fais part de mon intérêt pour la Chine et de la critique du régime maoïste en cours, il me parle d’une de ses toutes récentes publications, Le tigre de papier. Sur le développement du capitalisme en Chine 1949-1971, d’un certain Charles Reeve, avec lequel je suis d’abord entré en correspondance avant de le rencontrer physiquement et d’apprendre par la même occasion son véritable nom, Jorge Valadas, rencontre qui s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui.

Cet exorde m’est apparu nécessaire, Jorge, pour expliquer notre jonction par le biais de Spartacus et faire comprendre, ainsi que tu vas le développer, l’intérêt de ton témoignage dans le cadre de ce numéro consacré aux « confins de l’anarchisme ». Toutefois, avant d’aborder en lien avec ce thème, la trajectoire des éditions Spartacus, et ce qui fait la richesse de son catalogue, je pense utile que tu nous fasses part de ton propre parcours militant, à partir de cette même année 1967 – coïncidence ? – où tu arrives en France après ta désertion de la marine portugaise par refus de la guerre coloniale menée par le Portugal en Afrique dans ses colonies.

Jorge Valadas :

Ces trois-quatre ans qui suivent mon arrivée en France ont joué un rôle de formation accélérée dans mon parcours politique, et pas que le mien. Des années d’un vécu intense, rare, des périodes au cours desquelles on apprend plus en un jour qu’en dix ans de cursus universitaires, de lectures ou d’études. J’y reviens brièvement pour arriver jusqu’à la rencontre avec René Lefeuvre et ses éditions Spartacus. Je suis arrivé à Paris sans bagage politique autre que ma révolte contre un monde qui ne me plaisait pas du tout et un esprit d’insoumission qui avait été formé dans le rejet des valeurs religieuses et fascistes, qui allaient de pair dans la société portugaise colonialiste d’alors. Je traînais dans les rues du Quartier Latin lorsque je suis entré dans une librairie où j’ai trouvé des publications de divers groupes gauchistes portugais en exil. Dans le fatras des textes maoïstes plus indigestes les uns que les autres, j’ai découvert une revue qui m’a d’emblée plu. Elle avait pour titre Cadernos de Circunstancia et le collectif se démarquait du marxisme-léninisme bêta qui était alors majoritaire dans ces milieux. Les articles étaient d’une fraîcheur indéniable, la langue de bois refusée ; on y convoquait des personnages d’un marxisme qui m’était inconnu, Parmi ces noms il y avait une dame dont je n’avais jamais entendu parler, Rosa Luxemburg. Coup de foudre, j’ai intégré le comité de ladite revue et j’ai commencé à écouter, à lire et à découvrir tout un monde. Puis Mai 1968 est arrivé avec le printemps, avec surprise, en tout cas pour moi, jeune exilé de 21 ans à peine débarqué dans la grande ville. Pour survivre, pour manger et acheter quelques livres, je faisais des travaux précaires ici et là. Un jour de mai, je me souviens, au marché d’Asnières, des militants du parti communiste distribuaient des tracts dénonçant la manipulation des étudiants en révolte par le pouvoir gaulliste. Coup de rage. Après, tout s’est accéléré. Le temps a changé de rythme ; je me suis trouvé, un soir de barricades, dans la fac de Censier. C’était la tour de Babel. Dans un couloir j’ai été abordé par un gars costaud, électricien de son métier et anarchiste sans hésitation, Jean-Claude Jegoudez. Il m’a demandé si je voulais bien traduire en portugais des tracts du Comité d’Action des ouvriers du bâtiment. Banco, je me joignis au groupe et Jean-Claude est resté mon copain à vie. Par lui, j’ai connu d’autres camarades anarchistes, un anarchisme Noir et Rouge (comme celui de la revue de l’époque1), des camarades d’ICO2 et d’autres petits groupes, des individuels qui portaient des moments forts de l’histoire avec eux, Paco Gomez, un ancien du POUM3 de Madrid qui avait échappé aux sbires de la Guépéou4 en Espagne, Ngo Van qui avait échappé, lui, aux sbires du stalinien Ho Chi Minh. Des « survivants », disait Ngo Van. Des êtres qui m’ouvraient des portes vers des univers passionnants et inconnus. Rétrospectivement, je me rends compte qu’à cette période, dans cette agitation, les idées de l’anarchisme et celles d’un marxisme hétérodoxe se mélangeaient sans que personne ne trouve rien à redire. Il y avait l’urgence du moment, de l’insurrection, qui nous faisait vivre. Le partage des eaux se faisait ailleurs, dans le rapport au système ; je le souligne car il y avait déjà un lien fort avec ce qui nous intéresse ici, l’esprit des éditions Spartacus.

J’avais donc commencé à lire Luxemburg et d’autres textes révolutionnaires, sur la révolution allemande, des critiques du bolchevisme, des textes anarchistes sur la révolution russe, des petits livres et brochures qui circulaient beaucoup dans les rues et les lieux occupés, et qui avaient des trésors à l’intérieur. On commençait à lire et on ne pouvait pas s’arrêter. C’était pour la plupart des ouvrages des éditions Spartacus. L’« ordre » capitaliste et la triste politique parlementaire rétablis, j’ai encore traîné un peu à Paris et puis je suis parti aux États-Unis avec une amie rencontrée dans le temps de Mai, Jackie Reuss. J’emportais avec moi l’adresse de Paul Mattick qu’un copain de Noir et Rouge ou d’ICO m’avait donnée. Aux États-Unis, le mouvement contre la guerre du Vietnam était au plus haut. Il me semblait un prolongement de Mai 1968 avec les caractéristiques américaines. Entre Philadelphie où nous vivions, et Boston où vivait Paul Mattick, j’ai vite fait le lien. J’aimais bien aller chez lui et son adorable femme, Ilse. J’aimais beaucoup leur humour et leur attitude radicale dans la façon de voir le monde et la politique. Un jour d’élections, ils se sont fait interviewer dans la rue par une télé de Boston ; la question était : Pour qui votez-vous ? La réponse des deux, déjà d’un âge respectable comme on dit, fut : « Nous ne votons pas, nous cassons tout ! » Ce n’est pas passé en direct bien entendu. J’ai alors commencé à écrire pour la revue conseilliste publiée à Boston, Root and Branch*. Mais je ne veux pas m’éloigner de ce qui nous intéresse ici. J’avais du temps, je ne travaillais pas, je lisais beaucoup et j’ai commencé à m’intéresser à la société chinoise et à l’histoire du maoïsme. Aux États-Unis, on trouvait à l’époque beaucoup plus de matériaux qu’en France sur ces deux thèmes. J’ai commencé à écrire un texte sur la Chine, je voulais démystifier le maoïsme chinois, sa force dans le gauchisme occidental, montrer comment la Chine maoïste était une forme particulière de capitalisme d’État. J’avais alors adopté ce concept et cette analyse des rapports sociaux de production dans ce type de société totalitaire.

Puis, un jour, je suis revenu en France, je ne me voyais pas vivre au pays du Ku Klux Klan, dans la violence des rapports sociaux d’une société où le racisme restait omniprésent. J’y ai pourtant gardé de très fortes amitiés, les Nord-Américains sont des êtres extraordinaires de solidarité et de fidélité, d’engagement. Je suis revenu avec une nouvelle liste que Paul Mattick m’avait préparée, des amis à lui, des gens du cercle de Maximilien Rubel et surtout son traducteur et ami Serge Bricianer , dont je deviendrai très proche jusqu’à la fin de sa vie. Serge sera une figure tutélaire pour moi. Une fois à Paris, je cherchais à publier le livre sur le capitalisme d’État en Chine. Je ne sais plus par qui ni comment je suis venu frapper chez René Lefeuvre, rue Sainte-Croix-de la-Bretonnerie. Il m’a reçu les bras ouverts, mon projet l’intéressait ; après Mai 1968, il avait recommencé à publier de façon régulière les Cahiers Spartacus, après une longue rupture due à des causes financières. Chez René, c’était un mini-Mai 1968 à nouveau, un va-et-vient incessant. Il y avait toujours du monde, à toute heure du jour et de la nuit, de tous âges et des tendances les plus diverses, du socialisme révolutionnaire, social-démocrate parfois aussi, aux anarchismes divers. René m’a proposé de travailler mon texte sur la Chine avec son jeune filleul qui débarquait des côtes de la Méditerranée, Serge Quadruppani. Nous sommes devenus amis, et le texte a été publié dans l’indifférence générale et le mépris des milieux maoïstes qui contaminaient jusqu’aux cercles intellos et journalistiques parisiens. On était bien en marge. Seul Pierre Souyri, un ancien de Socialisme ou Barbarie, a fait une critique sérieuse du livre ; et je me souviens que Le Monde des Livres a consacré quelques lignes méprisantes où il était dit qu’on ne pouvait rien comprendre à la Chine de Mao si on utilisait les concepts du capitalisme. Le temps a de drôles de vengeances : qui aujourd’hui pourrait prétendre parler de l’évolution de la Chine sans parler de capitalisme ? Finalement le petit livre fut traduit en cinq ou six langues, et se révéla fort utile pour fonder la critique du totalitarisme chinois et de la bêtise maoïste. Je tombe encore aujourd’hui sur des gens qui l’ont lu avec profit. René Lefeuvre fut très content. Il était quelqu’un de profondément anti-autoritaire et antitotalitaire. Sa rupture avec le PCF et la revue Masses, en 1933, s’était faite sur la question de son rapprochement avec Boris Souvarine et son Cercle Communiste Démocratique et, surtout, sur l’« Affaire Victor Serge » et le soutien qu’il avait apporté à l’homme pourchassé, publiant plusieurs de ses textes anti-staliniens, en particulier sur les procès de Moscou.

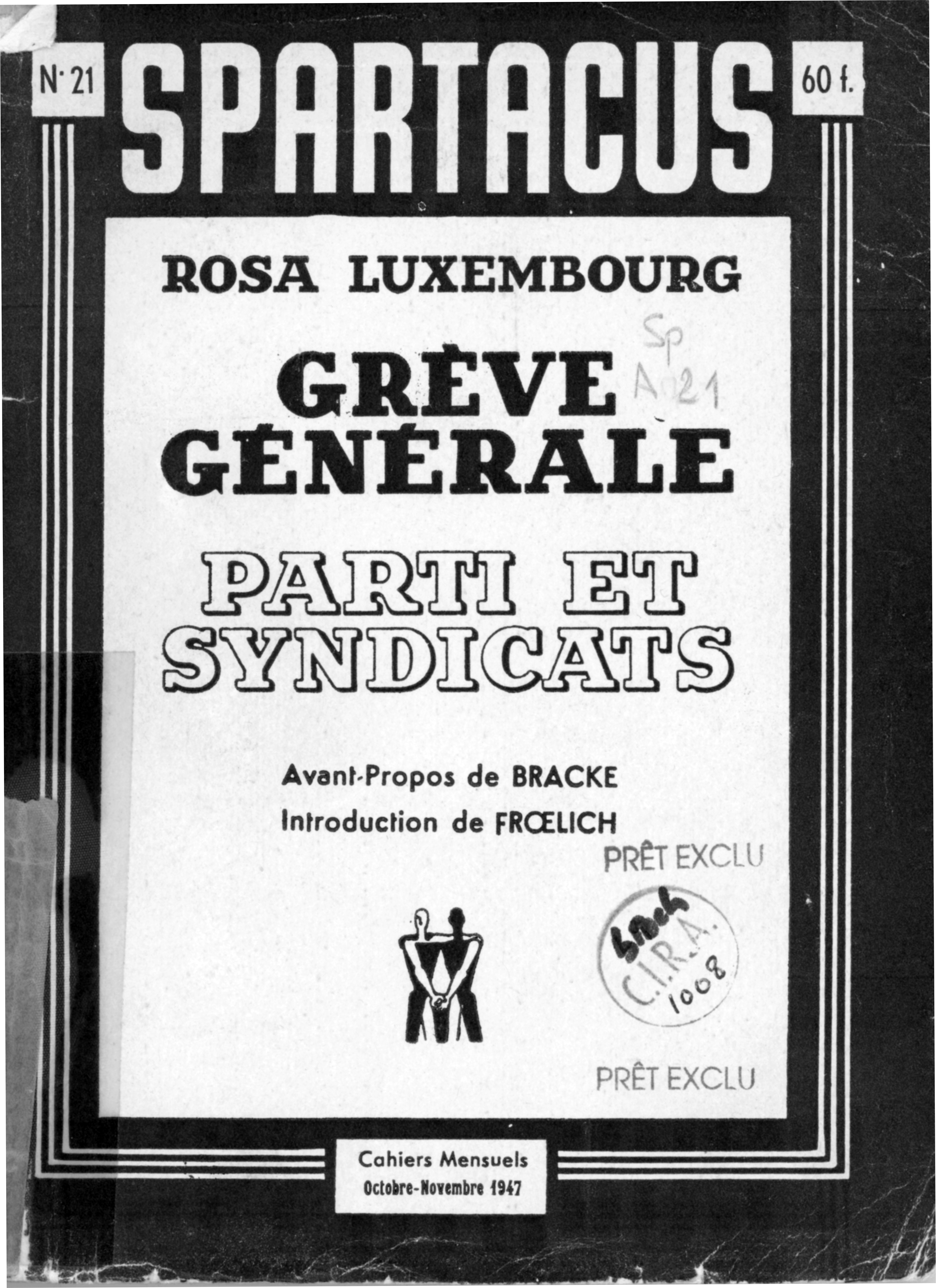

Il y avait aussi chez René une tolérance énorme et un rejet du sectarisme. Jamais je ne l’ai vu opposer marxisme et anarchisme ; il reconnaissait les différences entre les deux courants, mais aussi les différences existantes au sein de chacun d’eux. Très fidèle à la révolution allemande et à la pensée de Rosa Luxemburg (« Je n'ai aimé que deux femmes dans ma vie, ma mère et Rosa », disait-il), René a publié de nombreux textes sur la révolution allemande à une période où le sujet était méconnu, ainsi que des textes essentiels de la gauche communiste anti-bolchevique. Pour lui, les différences entre tous ces courants s’additionnaient, étaient une richesse, renforçaient la vision d’un « Socialisme de liberté » (comme il aimait à le définir) qui s’opposait aux courants autoritaires. Dans ce sens, René était tout à fait en phase avec l’esprit de Mai 1968 qu’il n’a pas vécu en direct : il se trouvait à l’hôpital suite à une chute d’échafaudage de chantier. Mais Ida Mett* venait tous les soirs lui faire un « rapport » : « René, c’est comme Saint-Pétersbourg en 1917 ! » L’esprit de Mai 1968 lui convenait aussi pour tout ce qui concernait la critique d’une certaine morale bourgeoise. Son homosexualité, il n’a pu vraiment l’assumer qu’après Mai 1968. Il en avait souffert énormément, surtout dans les milieux ouvriers où il vivait, ayant longtemps travaillé comme maçon avant de devenir correcteur. Après Mai 1968, les liens avec Daniel Guérin aidant, René a enfin pu vivre plus librement sa sexualité.

Politiquement, certains ont cru voir chez lui une certaine marque de compromis social-démocrate. Il fut beaucoup critiqué de ce point de vue, curieusement surtout par ceux qui le fréquentaient après Mai 1968. Probablement oui, en partie, je dirais. Il était conservateur par bien de ses positions morales et sociales. Politiquement, il était au fond d’une nature révolutionnaire. Il était à l’écoute des discours révolutionnaires même s’ils lui semblaient parfois extrêmes. Il n’était par contre jamais sensible aux discours de la réforme du capitalisme et des compromis qui laissaient de côté la fin de l’exploitation et de l’inégalité sociale. Et son côté conservateur avait pour limite son humanisme.

Par la suite, je suis devenu un ami proche de René, j’ai participé avec d’autres à la vie des Éditions Spartacus qu’il « dirigeait » à sa manière, un petit peu autoritaire, pour dire le moins… Il écoutait les avis des uns et des autres, mais n’en faisait qu’à sa tête et c’était souvent rageant. À la fin de sa vie, déjà affaibli, il disait souvent5 que son plus grand regret était de ne pas pouvoir assister à la fin du capitalisme et à la mise à plat des rapports sociaux d’injustice sociale qui fondaient le système. Je me souviens aussi que, à chaque fois qu’on lui mentionnait tel ou tel nouveau sympathisant de ses éditions, René posait comme question préliminaire pour le rencontrer : « Est-ce qu’il a le sens de l’injustice ? » Enfin, c’est le souvenir tout subjectif que j’ai de René. Il faut bien le souligner, je ne l’ai connu qu’après Mai 1968 dans la dernière période de sa vie. Et le temps, on le sait, a tendance à adoucir la mémoire, à lisser le côté rugueux des traits de caractère.

Mais peut-être serait-il bien pour celles et ceux qui nous lisent de revenir un peu sur l’histoire des éditions et certains de ses moments les plus forts.

Jean-Jacques Gandini :

Oui, venons-en maintenant plus avant sur l’histoire proprement dite des éditions Spartacus et le foisonnement extraordinaire des textes publiés sur les luttes sociales et les expériences révolutionnaires véritablement émancipatrices, sous la bannière commune avec les anarchistes, « Socialisme et Liberté », afin de battre en brèche la double censure de la bourgeoisie et du communisme orthodoxe.

Il conviendra aussi de revenir sur le principal point de divergence entre anarchistes et marxistes anti-autoritaires. Si les deux courants sont en phase sur le plan social et politique – devenir de la révolution bolchevique, participation commune à la République des conseils de Bavière, réalisations de la Révolution espagnole et combat commun contre la contre-révolution communiste en mai 1937 à Barcelone, notamment – les marxistes trouvent que l’analyse anarchiste sur le plan économique des rapports de production manque de consistance par rapport au Capital de Marx. Peux-tu donc en dire plus ?

Jorge Valadas :

Bon, essayons de faire court et juste. Toute la vie de René fut stimulée par sa volonté de publier, diffuser des idées, élever la connaissance et l’esprit critique. Développer ainsi l’autonomie de ceux qui s’opposent au monde capitaliste.

René, qui n’a jamais été au PCF, fut coopté en 1930 au secrétariat des Amis de Monde, revue proche du PCF, et était un des animateurs des groupes d’études formés autour de la revue par des militants socialistes et communistes qui décidèrent en janvier 1933 de publier le mensuel Masses, qui se déclarait indépendant des politiques de la SFIO et du PCF, affirmant valoriser le « mouvement de masse spontané face au bureaucratisme de la dictature du parti ». Mais lorsque Masses protesta contre l’arrestation de Victor Serge en Russie, L’Humanité l’attaqua et la revue fut condamnée. Elle cessa de paraître en août 1934, avec un numéro dédié à la révolution allemande, tout un symbole de l’orientation de René. En effet, peu de mois après, René lança une nouvelle revue, « pour la révolution socialiste », Spartacus, en hommage à la Ligue Spartacus allemande, nettement anti-léniniste et se référant de façon appuyée à la pensée de Rosa Luxemburg. C’est à cette époque qu’André Prudhommeaux, alors proche du communisme de conseils, avant d‘évoluer vers l’anarchisme et de soutenir ardemment la Révolution espagnole, introduisit René aux idées de la révolution allemande et le mit en contact avec des individus et divers petits groupes de communistes anti-bolcheviques. Par la suite, la revue se transforma en Cahiers Spartacus, publiant des brochures destinées à couvrir plusieurs questions et ouverts à divers courants non bolcheviques. Des contacts s’établirent avec les révolutionnaires allemands de la gauche socialiste et avec des révolutionnaires espagnols qui formèrent plus tard le POUM avec Gorkin en particulier. René disait que cette période fut « la plus importante de sa vie », publiant notamment en 1936 les 16 fusillés de Victor Serge sur les purges staliniennes. Puis la guerre arriva…

De retour de captivité en 1945, René était dégoûté par l’atmosphère d’opportunisme qui régnait. Il parlait souvent du commerce des « certificats de résistant »… Et il reprit à nouveau la publication de Masses et des Cahiers Spartacus, C’était plus fort que lui. En 1948, il édite un texte assez prémonitoire, même si plein d’ambiguïté sur la question coloniale, L’Algérie dans l’impasse. La revue prit un ton marqué contre l’URSS et le stalinisme, contre la politique du PCF, et René s’aligna alors sur l’idée de l’existence d’un capitalisme d’État. La période de la guerre froide ne fut pas facile à traverser ; parfois il se rapprocha des positions plus démocratiques d’un Occident antisoviétique, mais tenta de rester vigilant face aux pièges de la « guerre froide ». Il se référait souvent au cas de Ciliga qui n’avait pu être publié que par une maison d’édition proche des américains. En face, l’emprise des staliniens sur la culture, la presse et l’édition était énorme et l’espace entre eux et les défenseurs de la « démocratie américaine » était mince. Après Mai 1968, il nous racontait qu’il avait refusé à plusieurs reprises l’aide financière que les services américains distribuaient à travers les réseaux de FO6, entre autres. Il revendiquait ce refus. Quoi qu’il en soit, il arrêta à nouveau ses activités vers 1948, et pendant une quinzaine d’années il s’éloigna définitivement des cercles de la SFIO, écœuré par le tournant pro-américain des socialistes, et plus tard par l’attitude de Guy Mollet pendant la guerre d’Algérie. Il poursuivit alors les éditions Spartacus à un rythme très espacé. Ses difficultés financières étaient grandes et les ventes de livres étaient en chute libre. Il disait avec humour : « J’ai été ruiné par Sylvain Maréchal et son Manifeste des Égaux* ! » Il travaillait alors comme maçon.

Ce n’est qu’au début de 1968 que son énergie lui permit de recommencer à publier. Avant, il avait remis en vente son vieux stock de livres et de brochures par l’intermédiaire d’une petite librairie du Quartier Latin, La Vieille Taupe, laquelle deviendra plus tard connue par la sinistre et inacceptable affaire du négationnisme des chambres à gaz, mais qui, à l’époque, était le point de passage d’individus et de militants communistes hétérodoxes, aussi des anarchistes. Comme nous l’avons déjà dit, le mouvement de Mai 1968 donna ensuite un essor inattendu à la diffusion des textes des Éditions Spartacus.

De 1968 jusqu’à sa mort, René publia de nombreux textes des courants anti-autoritaires, On trouve dans le catalogue de ses éditions des anarchistes – Rudolf Rocker, Jean Barrué, Gaston Leval, Camillo Berneri, Michel Bakounine –, des communistes de conseils – Otto Rühle, Anton Pannekoek, Karl Korsch, Paul Mattick – ainsi que des auteurs issus ou proches de Mai 1968 – ICO, Noir et Rouge, Jacques Camatte – et j’en oublie… Des textes de Rosa Luxemburg, bien sûr, à une époque où son nom n’était pas encore très connu.

Tu parlais de sa « découverte » aujourd’hui. En effet, des ex-staliniens aux néo-staliniens (concept assez curieux à vrai dire…), tout le monde aime, édite et cite aujourd’hui Rosa Luxemburg. Il faut pourtant rappeler aux lecteurs d’aujourd’hui que la pensée de la révolutionnaire allemande fut ostracisée par le régime soviétique à partir des années trente. Dans les années vingt, Lukács ainsi que Gramsci l’avaient présentée comme la plus grande disciple de Marx. Puis, très vite, les idéologues du Parti-État russe – à la suite de Staline lui-même – l’avaient écartée, considérant que son éloge des nouvelles énergies révolutionnaires nées des mouvements spontanés de masse et sa dénonciation du rôle paralysant des partis de type bureaucratique allaient à l’encontre des conceptions léninistes.

Revenons à René Lefeuvre. En 1975, entouré d’une équipe de jeunes et de moins jeunes amis, il lance la revue Spartacus, sous-titrée Socialisme et Liberté, qui durera jusqu’en 1979. Les éditions Spartacus continuèrent de même et publièrent de nombreux textes. Puis sa santé déclina et à deux reprises une association se constitua pour l’épauler dans son travail d’édition. La deuxième association poursuivit le travail des éditions après sa mort et cela jusqu’à nos jours7. J’ai fait partie de la première de ces associations. Ce n’était pas facile de travailler avec René. Spartacus était son bébé, il déléguait peu ou pas, même s’il restait toujours cordial et attentif. Charmeur bien sûr. Mais il n’en faisait qu’à sa tête et parfois n’importe quoi… Il achetait des vieux fonds d’autres éditeurs, comme de son ami Maurice Nadeau par exemple, arrachait les couvertures et collait une couverture Spartacus ! On ne lui en tenait pas rigueur car on l’aimait beaucoup. Mais il nous agaçait souvent par ses décisions qui allaient fréquemment à l’encontre de ce que le collectif avait décidé. On le prenait avec humour mais c’était lassant. Si j’ai assisté à la création de la deuxième association, j’ai ensuite pris mes distances sans rompre ni me fâcher. On ne pouvait pas se fâcher avec René après tout le monde d’idées qu’il nous avait transmis… Je voulais ici souligner un aspect : le milieu qui entourait René était un monde masculin. Mais dans la revue Spartacus et surtout dans la première association qui l’a épaulé, il y eut un certain nombre de femmes, de fortes personnalités qui surent s’imposer. Je pense en particulier à Rina St James, Françoise Avila-Orsoni, Madeleine Bossière et Christiane Passevant. Il se pliait de bon cœur et avec sa gentillesse habituelle à leur présence, à leur engagement, à leur avis, mais…

Je reviens au travail que les éditions Spartacus ont mené pour faire connaître et discuter le sens de deux grands moments des luttes d’émancipation nouvelles dans la deuxième moitié du XXe siècle. D’une part, les révoltes dans les pays du capitalisme d’État, en Hongrie en 1956, en Pologne 1970-1971, et dix ans plus tard avec la création de Solidarnosc, ainsi que la révolution portugaise en 1974-1975. En accompagnant ces évènements, les éditions Spartacus ont été fidèles à leur esprit d’origine. Sur les révoltes dans les pays de l’Est – qu’on peut voir aujourd’hui comme des signes annonciateurs de la crise finale d’un capitalisme d’État qui semblait alors inébranlable – René Lefeuvre a publié des textes importants qui tranchaient avec l’emprise que le stalinisme gardait encore sur les milieux intellectuels. La parution, en 1976, d’un texte sur la révolution hongroise des conseils ouvriers d’Andy Anderson, Hongrie 1956, traduit par Henri Simon, fut importante. Le livre, publié initialement en 1972 par le groupe anglais Solidarity, mettait en relief la dimension autonome et spontanée de la révolte à partir des usines et des lieux de travail, l’auto-organisation en conseils ouvriers et ses liaisons, parfois ambiguës, avec les courants réformistes du parti communiste, ainsi qu’avec la droite nationaliste. Et lorsqu’en 1981 une nouvelle révolte ouvrière éclata en Pologne, les signes s’accumulant, il apparut nécessaire d’approfondir l’analyse de la situation, de la nature de classe et d’exploitation de ces systèmes qu’on continuait à nous vendre comme l’alternative au capitalisme occidental8. René était réceptif à ce qu’on avait à dire sur tout ça, l’antitotalitarisme était une de ses marques de fabrique. Il a été également très sensible au mouvement révolutionnaire qui a éclaté au Portugal après le putsch militaire de 1974, sur lequel il a publié divers textes, dans ses éditions et dans la revue Spartacus*9.

Concernant les questions que tu soulèves sur les rapports entre les courants marxistes antiautoritaires et les courants libertaires et anarchistes, c’est un vaste débat. Sans aller plus loin, je pose à mon tour une question qui me travaille depuis longtemps. Au cours de mon parcours, j’ai constaté que celles et ceux qui évoluent dans les premiers courants sont bien plus sensibles aux idées des seconds que l’inverse. Je ne généralise pas mais il me semble que c’est la tendance. Presque toutes et tous les camarades des courants marxistes anti-léninistes que j’ai connus avaient lu, connaissaient et appréciaient la pensée anarchiste, en tout cas ses principaux théoriciens. Le contraire est moins vrai. On se proclame anarchiste et cela suffit, cela justifie qu’on ignore Marx et les marxistes critiques. Pourquoi ? Je ne me l’explique pas bien. Il y a une sorte de fixation qui s’est faite sur l’antagonisme entre les trois personnalités, Proudhon, Marx, Bakounine. Pour sûr, les questions de caractère et d’ego ont joué un rôle important, sans pour autant vouloir effacer les désaccords politiques. Otto Rühle, pour ne prendre qu’un cas parmi les marxistes hétérodoxes, était un grand lecteur et appréciateur des auteurs anarchistes ; il considérait que l’affrontement entre Marx et Bakounine au sein de l’Internationale, les dimensions personnelles du conflit, avaient été un fait majeur dans la crise de la pensée socialiste et de son affaiblissement par la suite. Il est vrai que les courants anarchistes tendent à effacer la question de « l’économie » de leur pensée et de leurs débats. Ils se centrent davantage sur les rapports de pouvoir, dominants-dominés, qui prirent une importance également chez des courants du marxisme moderne post-léniniste, comme nous le savons avec Socialisme ou Barbarie. Cafiero et même Bakounine étaient plus sensibles à l’importance de la critique de l’économie politique, aux contradictions sociales, de classe, dans la production de valeur. Je me range du côté de ceux qui considèrent que c’est là une réduction qui affaiblit la pensée critique.

La révolution allemande fut un moment important dans le croisement et la dynamisation mutuelle de ces courants. Tu mentionnes la République des conseils de Bavière. Le courant spartakiste était lui-même composé, pour une grande partie, de militants de la FAUD10 anarcho-syndicaliste et d’anarchistes. Pour la police et la classe dirigeante, le mot « spartakiste » était synonyme du mot « révolutionnaire ». Nombreux furent les anarchistes et syndicalistes révolutionnaires allemands tués par les troupes au service de la social-démocratie au cours de la révolution. Nombreux se trouvèrent ensuite dans les organisations unitaires d’usine, minoritaires, soutenus par la gauche des conseils, qui cherchaient une alternative au syndicalisme intégrateur. Pannekoek et Gorter, tout en ayant des discours anti-anarchistes qui puisaient dans leur formation social-démocrate, furent très liés aux petits syndicats syndicalistes révolutionnaires et anarchistes hollandais, et donnaient comme exemple d’organisation révolutionnaire les IWW11.

En Mai 1968, l’énergie autonome et spontanée du mouvement a permis à nouveau le croisement de ces courants divers du socialisme, opposés et proches à la fois dans les fondamentaux de l’auto-émancipation. Des organisations comme le Mouvement du 22 mars, des revues comme Noir et Rouge et ICO en furent la preuve. Nous-mêmes, je le crois, nous sommes le produit de ce croisement. Nous devons préserver cette richesse et ce mélange, le revendiquer, pas dans un sens éclectique pseudo-démocratique, mais comme un élargissement fraternel de nos capacités critiques et un rejet du sectarisme. Cette question, cette exigence intègrent l’esprit de mon dernier ouvrage, Le socialisme sauvage : essai sur l’auto-organisation et la démocratie directe dans les luttes de 1789 à nos jours. Elle a été présente pendant tout le travail de rédaction.

Dossier Anarchismes, Ultra-gauche et Conseillisme au tournant des années 1970