Intersectionnalité

Intersectionnalité

au croisement des luttesLe féminisme

Irène Pereira

La notion d’intersectionnalité, en tant que catégorie politique, constitue une perspective féministe permettant d’articuler différents mouvements sociaux de manière non-hégémonique. Mais sa réception dans les milieux libertaires en France conduit à certains malentendus que ce petit texte de présentation se propose de déconstruire afin de mieux faire comprendre la notion d’intersectionnalité. […]

Que veut dire intersectionnalité et quelle est l’origine de ce terme ?

L’intersectionnalité est une approche qui consiste à se situer au croisement des oppressions en particulier de sexe, de « race » et de classe sociale. Concrètement, cela signifie qu’une femme prolétaire et une femme bourgeoise ne vivent pas la même réalité, même si elles peuvent s’allier pour certains combats, par exemple relatifs aux violences spécifiques de genre, mais elles ont également des intérêts différents qui peuvent se manifester par exemple si l’une est l’employée de maison de l’autre. Par exemple, l’historienne Françoise Vergès a mis en lumière qu’alors que dans la France métropolitaine le mouvement féministe luttait pour le droit à l’avortement, les femmes pauvres et racisées de l’île de la Réunion étaient victimes d’avortements forcés.

Plus exactement, la notion d’intersectionnalité a été produite par la juriste américaine Kimberlé Crenshaw à la fin des années 1980. Elle a inventé ce terme afin de montrer que le cas de certaines femmes « racisées » (victimes de racisme) n’était pas pris en compte par les politiques publiques anti-discriminatoires. Il y avait des cas où le droit sanctionnait les discriminations à l’égard des femmes ou des personnes noires, mais laissait échapper des discriminations dont n’étaient victimes que les femmes « racisées ». De fait, aujourd’hui le terme d’intersectionnalité fait partie du droit nord-américain où il est intégré aux politiques anti-discriminatoires. […]

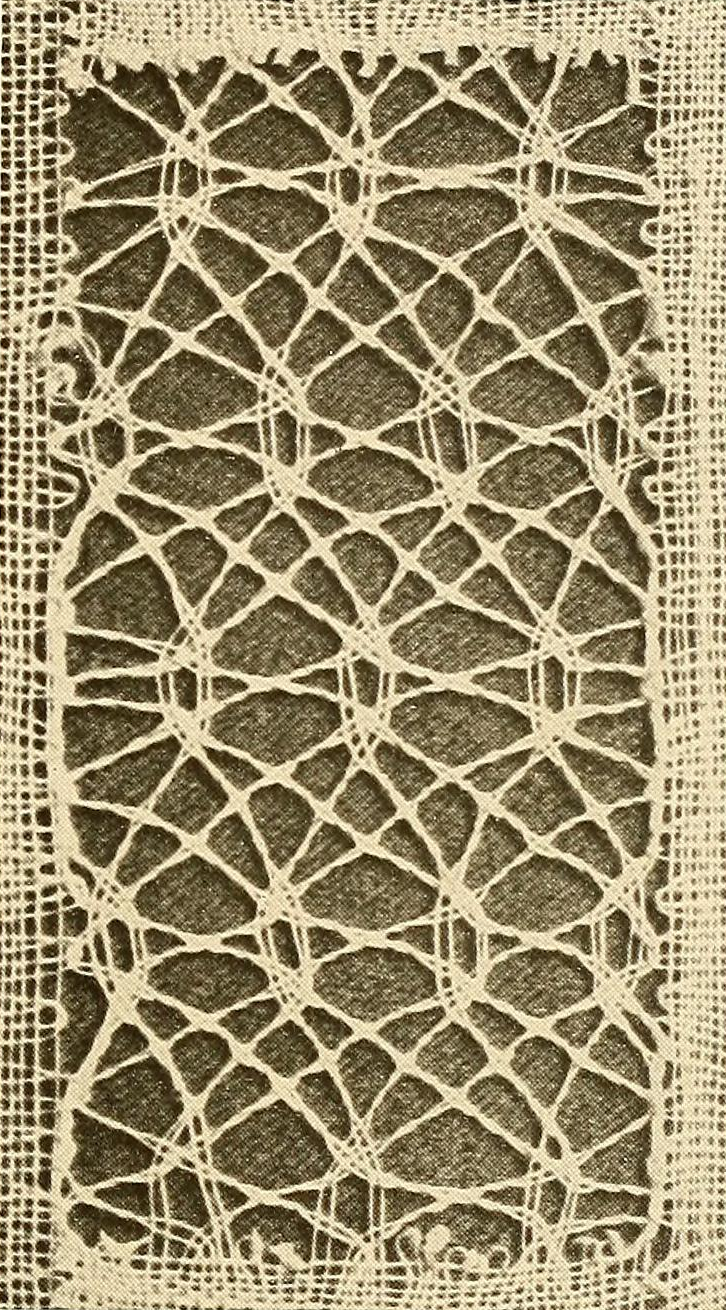

« An Italian Spider with Eye », extrait de Gertrude Whiting, A Lace Guide for Makers and Collectors, New York, E. P. Dutton & Company, 1920, p. 129 (Internet Archive).

« An Italian Spider with Eye », extrait de Gertrude Whiting, A Lace Guide for Makers and Collectors, New York, E. P. Dutton & Company, 1920, p. 129 (Internet Archive).

Est-ce une approche qui renouvelle véritablement la théorisation et si oui, en quoi ?

Il arrive que soit on exagère la nouveauté de la notion d’intersectionnalité en en faisant juste un terme à la mode, soit on ne comprenne pas la spécificité de cette notion par rapport à des théorisations antérieures. En particulier, pendant une période, dans les années 1980, les approches qui ont souhaité articuler différentes oppressions sans distinguer entre luttes secondaires (sexisme, racisme…) et front principal (classe sociale) ont utilisé la notion de « cumul des oppressions ». Cela conduisait à additionner les oppressions en supposant que la personne la plus opprimée était celle qui cumulait le plus d’oppressions différentes.

Néanmoins, la notion d’intersectionnalité n’est pas qu’une notion juridique, c’est également une notion sociologique. L’analyse sociologique de la réalité sociale montre que les oppressions ne fonctionnent pas sous une forme cumulative mathématique. Elles produisent des subjectivités spécifiques (un point de vue spécifique sur la réalité sociale en fonction de sa position sociale) et des situations complexes. Par exemple, dans le champ éducatif, on s’aperçoit en France que les filles d’origine immigrée de classe populaire réussissent mieux à l’école que les garçons d’origine immigrée de la même classe sociale. Cela est contre-intuitif avec l’idée de cumul des oppressions qui aurait pu laisser penser qu’elles devraient être en situation de plus grande difficulté scolaire. L’approche intersectionnelle, en sociologie, s’intéresse à décrire plus finement les réalités sociales en croisant différentes variables. Par exemple, on dit souvent de manière un peu simpliste en France que les garçons connaissent un sur-échec scolaire par rapport aux filles. Mais, si on croise la variable de classe sociale et de genre, on s’aperçoit que l’échec scolaire, c’est surtout celui des garçons de classe sociale populaire. Si on ajoute la variable origine migratoire, on s’aperçoit que c’est principalement l’orientation en section professionnelle précoce des garçons d’origine maghrébine, sub-saharienne, portugaise et turque. […]

Ne revient-on pas à une essentialisation des catégories, en particulier avec la notion de « race » ?

[…] Les opposants à la notion sociologique de « race » entretiennent constamment la confusion avec la notion biologique en disant qu’il s’agit d’un retour à un racisme biologique, ce qui nous conduit rapidement au point Godwin : le retour du nazisme. En fait, dans les travaux sur l’intersectionnalité, la « race » et le « sexe » sont utilisés comme des catégories sociales et non comme des catégories biologiques. Cette biologisation du social, c’est justement ce que combat la sociologie intersectionnaliste. Le sexe n’est pas qu’une catégorie biologique, mais également sociale. Lorsque l’état civil m’attribue une identité sur mes papiers, il m’assigne un sexe qui est une catégorie sociale. Il est en effet possible par exemple en Espagne de changer de sexe juridique sans changer de sexe biologique : ce qui n’est pas possible en France où les deux sont confondus dans le droit. De même, la notion sociologique de « race » est utilisée pour montrer qu’alors même que ces catégories n’ont pas de fondement scientifique biologique, elles continuent de fonctionner socialement. Le racisme biologique n’existe plus en anthropologie physique, mais il existe encore dans l’imaginaire social et cette catégorisation raciste de la société à des effets sociaux. Par exemple, on parle de noirs et de blancs. Or en France, cela correspond à toute une organisation raciste du travail dans les chantiers dans le secteur du bâtiment : les recruteurs dans les boites d’intérim prennent des « noirs » comme manœuvres car pour eux ils peuvent tenir physiquement le travail, ce que ne pourraient pas faire les « blancs » selon eux. […]

La question des catégories ne recouvre pas que des enjeux scientifiques d’analyse des inégalités et des discriminations sociales, mais également des enjeux politiques stratégiques. […] En effet, pour construire des mouvements sociaux, il faut nommer le sujet politique opprimé dont les membres sont unis par des intérêts communs : par exemple au XIXᵉ siècle, le mouvement ouvrier a construit la catégorie politique de « prolétaire ». Mais cette catégorie, comme dans toute politique qui n’est pas identitaire, lutte pour sa propre disparition en tant que catégorie sociale. L’objectif politique des luttes contre les oppressions sociales, c’est l’abolition des classes sociales, économique, de la classe de sexe, des catégories « raciales ». Il y a donc un usage politique et dialectique des catégories. […]

L’ensemble de ce que je viens de dire vise à montrer pourquoi ceux qui pensent que la catégorie de « race », telle qu’elle est utilisée par les sociologues ou les mouvements sociaux intersectionnels, est « identitaire » se trompent. Ils ne voient pas qu’il s’agit de mouvements post-identitaires. Ce sont des mouvements qui ont intégré la critique des identités et on ne peut pas leur opposer des objections qui renvoient à un état antérieur de la réflexion. On peut bien évidement produire des critiques, mais elles ne doivent pas consister en de faux procès. Si on fait une critique de la notion de « race » dans l’intersectionnalité, il faut partir du fait qu’il s’agit d’une catégorie « sociale » et non d’une catégorie « biologique ». Sinon, on n’avance pas dans la réflexion…

L’approche intersectionnelle ne contribue-t-elle pas à l’invisibilisation de la question sociale ? Ne risque-t-on pas une dilution de l’importance de la classe sociale par la multiplication des oppressions ?

Il y a en réalité plusieurs niveaux dans cette question. Tout d’abord, l’intersectionnalité est une approche qui fait rupture avec les politiques anti-discriminatoires classiques. J’appelle politiques anti-discriminatoires classiques des courants qui se limitent à la question des discriminations : sexisme, racisme… mais omettent la question de la classe sociale. L’intersectionnalité est donc une approche qui prend en compte la classe sociale.

Le deuxième point, c’est qu’à la différence des approches marxistes orthodoxes, la classe sociale n’occupe pas une place hégémonique. Les autres luttes ne lui sont pas subordonnées. Cela signifie que dans la conception intersectionnelle, par exemple, les oppressions des femmes ne sont pas invisibilisée ou reléguées à un second moment de la lutte. Leur agenda est reconnu au même niveau d’importance. Cela implique un principe d’égale dignité entre les mouvements sociaux et l’idée que les alliances doivent se faire sur un principe d’égalité et non de subordination de certaines à d’autres. […]

Pour ma part, je tends à me situer dans l’approche matérialiste initiée par Danièle Kergoat. Celle-ci repose sur la conceptualisation de la notion de rapport social. Le rapport social est un conflit lié au travail qui construit deux groupes sociaux antinomiques. Cela veut dire tout d’abord qu’un rapport social a une base matérielle : exploitation capitaliste du prolétariat, exploitation domestique des femmes, exploitation économique spécifique des travailleurs/ses racisés… […]

Danièle Kergoat montre en outre qu’un rapport social présente également une dimension politique de domination et une dimension de discrimination. Il y a inégalité économique, mais également dans la prise de décision entre les deux groupes sociaux. La discrimination n’est pas subie uniquement par les femmes et les racisés par exemple. Elle est subie par les membres des classes sociales inférieures. Il est à cet égard symptomatique qu’en France contrairement aux États-Unis, le classisme, qui désigne le fait d’être discriminé du fait de sa classe sociale, n’est pas thématisé en tant que tel.

Donc, ce que montre Danièle Kergoat, c’est que l’opposition entre classe sociale et discriminations n’est pas pertinente. Le racisme et le sexisme ont une base matérielle d’exploitation. La classe sociale génère des discriminations. L’approche matérialiste ne doit pas être limitée à la question de classe sociale dans le mode de production capitaliste. Si on accepte cette ligne d’analyse matérialiste, il est ensuite possible de penser d’autres oppressions et mouvements sociaux sans en clore la liste a priori. […]

Et les anarchistes dans tout cela ?

Certains groupes anarchistes ou libertaires en Amérique du Nord, au Royaume-Uni ou en France, par exemple, ont intégré l’approche intersectionnelle via la prise en compte du Black feminism ou encore du Queer of color. Le CRAC (Collectif de recherche pour l’autonomie collective) au Québec a distingué trois sous-courants autour de la mouvance intersectionnelle, appelée aussi parfois anti-oppression : les anarcho-queers, les anarcha-féministes radicales et les anarchists of color. En Irlande ou en France, certaines organisations communistes libertaires peuvent être considérées comme intégrant des aspects de ces approches. […]

L’approche anti-oppression articule des pratiques égalitaires au niveau des relations interpersonnelles et des stratégies de luttes systémiques. Sur le plan des pratiques anti-oppression, il s’agit de favoriser la participation des militant-e-s issues de groupes socialement minorés aux organisations libertaires en ayant des pratiques inclusives vis-à-vis des femmes, des minorités LGBTI+ et racisées. Au niveau des stratégies de luttes structurelles, les approches anti-oppressions essaient de favoriser les postures d’allié-e-s entre groupes socialement opprimés de manière à permettre la constitution de coalitions de luttes contre plusieurs systèmes d’oppression.

Irène Pereira, Membre du collectif de Réfractions de 2008 à 2018

Hommes anarchistes face au féminisme L’intersectionnalité, une idée à la mode ?